Weltweite Energiewende? Neue Unterwasser-Technologie verspricht gigantisches Speicherpotenzial

Eine neue Methode zur Speicherung von überschüssigem Strom wird derzeit vor der Küste Kaliforniens erprobt: Deutsche Forscher des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (Fraunhofer IEE) testen dort ein innovatives Konzept, bei dem tonnenschwere Betonkugeln als Unterwasserbatterien dienen.

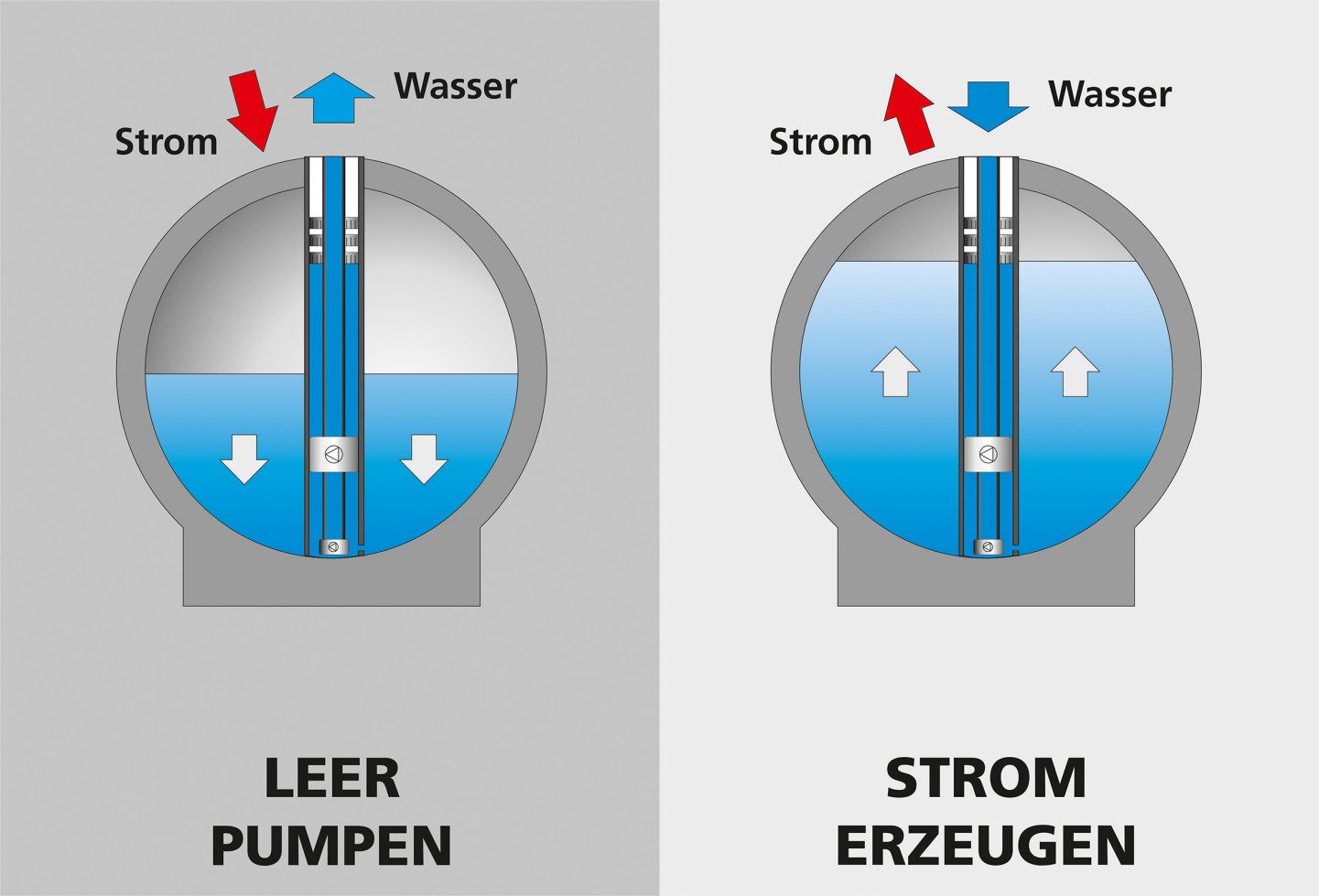

Die Idee basiert auf einem Prinzip, das herkömmlichen Pumpspeicherkraftwerken ähnelt, jedoch unter Wasser funktioniert: Eine hohle Kugel wird in 500 bis 600 Metern Tiefe am Meeresboden verankert. Überschüssige Energie wird genutzt, um Wasser aus dem Hohlraum zu pumpen. Wird Strom benötigt, strömt das Wasser aufgrund des hohen Umgebungsdrucks wieder ein und treibt eine Turbine an.

Testlauf mit neun Meter großer Kugel

Im Rahmen des Projekts StEnSea wird derzeit eine Betonkugel mit neun Metern Durchmesser und rund 400 Tonnen Gewicht installiert. Die Speicherkapazität beträgt 0,4 Megawattstunden (400 kWh). Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt in Deutschland verbraucht rund 4.000 kWh pro Jahr.

Bereits zuvor hatten kleinere Kugeln mit einem Durchmesser von drei Metern im Bodensee erfolgreich ihre Funktion unter Beweis gestellt. Nun wird untersucht, ob sich die Technik auch auf größere Dimensionen hochskalieren lässt.

©Fraunhofer IEE

Langfristiges Ziel: Kugeln mit 30 Metern Durchmesser

Die aktuelle Testanlage ist nur der erste Schritt. Langfristig plant das Fraunhofer IEE die Entwicklung von Betonkugeln mit einem Durchmesser von bis zu 30 Metern. Diese könnten wesentlich größere Mengen an Energie speichern und so einen bedeutenden Beitrag zur globalen Energiewende leisten.

„Mit dem Testlauf vor der US-Küste machen wir einen großen Schritt zur Skalierung und Kommerzialisierung dieses Speicherkonzeptes“, erklärte Dr. Bernhard Ernst vom Fraunhofer IEE gegenüber dem Nachrichtenportal heise.de.

Umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Pumpspeichern

Ein wesentlicher Vorteil der Unterwasser-Betonkugeln liegt in ihrer geringen Umweltbelastung. Herkömmliche Pumpspeicherkraftwerke benötigen große Flächen und verändern die Landschaft erheblich. Auf dem Meeresgrund hingegen stehen laut Fraunhofer IEE ausreichend Flächen zur Verfügung, um Speicherfelder zu errichten, ohne die Natur maßgeblich zu beeinträchtigen.

Geeignete Standorte finden sich etwa vor Norwegen, Portugal, Brasilien, Japan und entlang der US-amerikanischen Küsten. Auch tiefe Seen wie geflutete Tagebaue könnten genutzt werden.

Riesiges globales Speicherpotenzial

Nach Berechnungen des Fraunhofer IEE beträgt das weltweite Speicherpotenzial dieser Technologie rund 820.000 Gigawattstunden.

Bereits die zehn besten europäischen Standorte könnten etwa ein Fünftel des gesamten globalen Potenzials abdecken, was die Bedeutung dieser Technologie für die Energiewende weiter unterstreicht.

(VOL.AT)