Wer bohrt, verliert? Der Kletter-Krimi von Götzis und was wirklich erlaubt ist

Was als empörter Online-Beitrag begann, ist zur Grundlage einer Diskussion geworden: An einer Felswand nahe Götzis sind plötzlich Bohrlöcher und Einkerbungen aufgetaucht. Ein Kletterer spricht online von einem „Verbrechen am Fels“ und droht, das Gelände eigenhändig zu „reparieren“. Der Post sorgte für Aufsehen – doch die Lage entpuppte sich bald als komplexer als gedacht.

Die beschuldigte Person – ein Drytooling-Kletterer – war gar nicht verantwortlich für die fraglichen Veränderungen am Fels. Nachdem der Fehler öffentlich wurde, entschuldigte sich der Autor des Posts. Wer der Übeltäter war, bleibt weiterhin fraglich. Und infolgedessen tut sich die Frage auf: Was ist am Berg eigentlich erlaubt? Und wer darf über die Nutzung der Natur entscheiden?

Rechtliche Grauzonen: Was Kletternde dürfen – und was nicht

Markus Schwaiger vom Alpenverein Österreich kennt die rechtlichen Rahmenbedingungen. Grundsätzlich erlaubt das Forstgesetz das Anbringen einzelner Bohrhaken im Wald – ohne explizite Genehmigung. Sobald jedoch mehrere Routen entstehen oder ein Klettergarten angelegt wird, braucht es eine Zustimmung des Grundeigentümers. Noch kritischer wird es, wenn durch Bohrungen, Fräsungen oder andere Eingriffe die Struktur des Felsens verändert wird. „Wer so eingreift, schafft künstliche Sportanlagen im Naturraum – das ist nicht erlaubt“, so Schwaiger. Die Empfehlung des Alpenvereins ist klar: Wer neue Routen erschließen oder bestehende verändern will, sollte vorab das Gespräch suchen – mit anderen Kletternden, mit Grundstückseigentümern und mit den Behörden. Prävention statt Eskalation lautet das Motto.

Wem gehört der Fels?

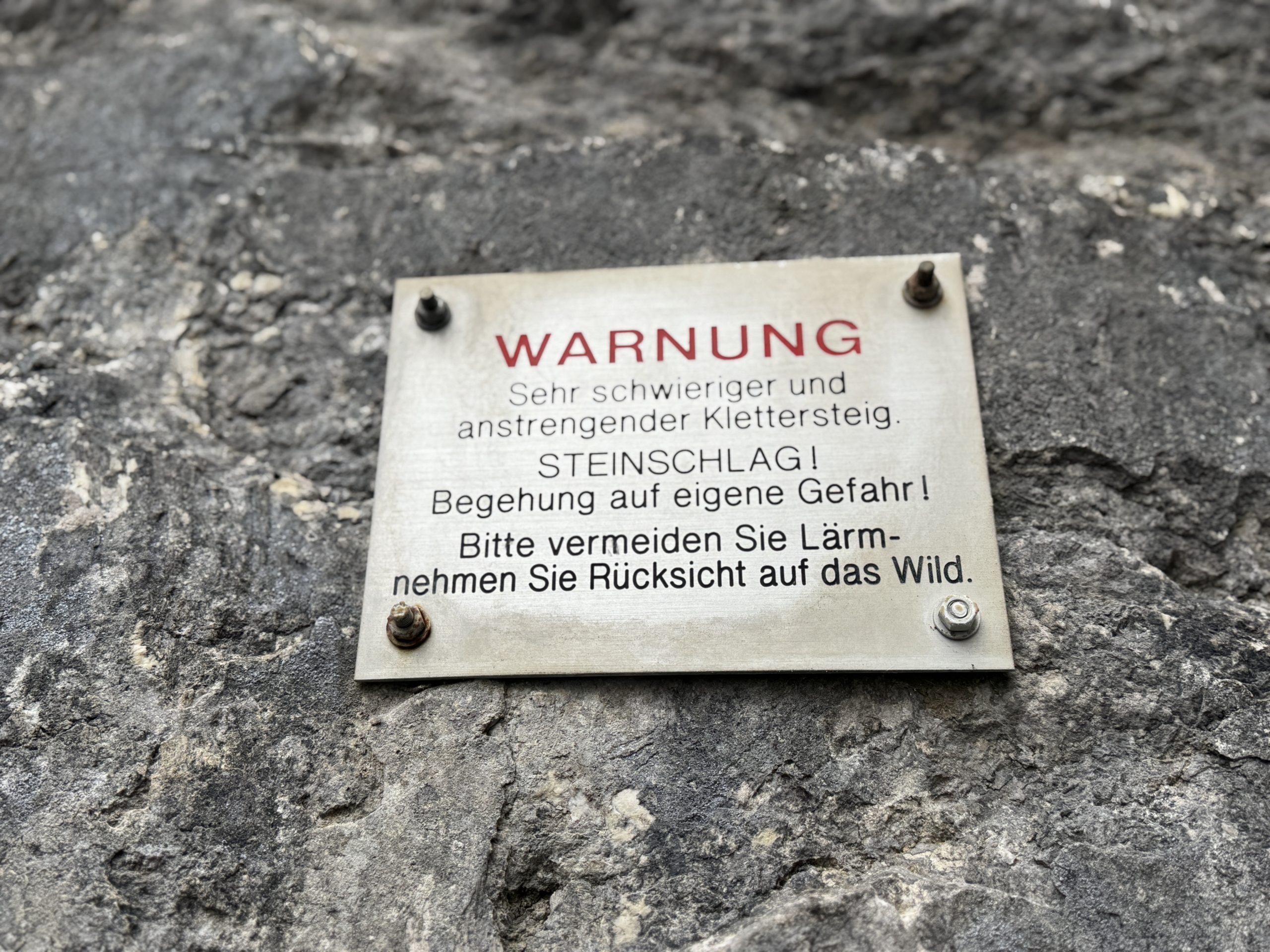

In vielen Fällen liegt der Fels im Wald, wo das freie Betretungsrecht gilt. Doch bei privaten Parzellen oder Flächen öffentlicher Eigentümer – wie Gemeinden oder Agrargemeinschaften – ist die Lage sensibler, besonders in Zeiten, in denen Klettergebiete immer stärker frequentiert werden. „Früher waren’s vereinzelt Kletternde – heute ist es an manchen Wänden so belebt wie in der Halle“, erklärt Schwaiger. Die Folge: Eigentümer reagieren zunehmend kritisch, Konflikte nehmen zu. Daher ist der Schlüssel – wie in so vielen Bereichen des Lebens – Kommunikation. Die Rücksprache mit dem Eigentümer räumt viele Missverständnisse von vornherein aus dem Weg.

Fazit: Bohrmaschine mit Bedacht

Der Vorfall in Götzis ist mehr als ein digitaler Ausraster – er ist ein Spiegel aktueller Spannungen im Verhältnis zwischen Sport und Natur. Er zeigt, wie wichtig klare Regeln, gegenseitiger Respekt und offene Kommunikation sind.

(VOL.AT)