PV-Anlage und Batteriespeicher: Wann es sich für wen lohnt

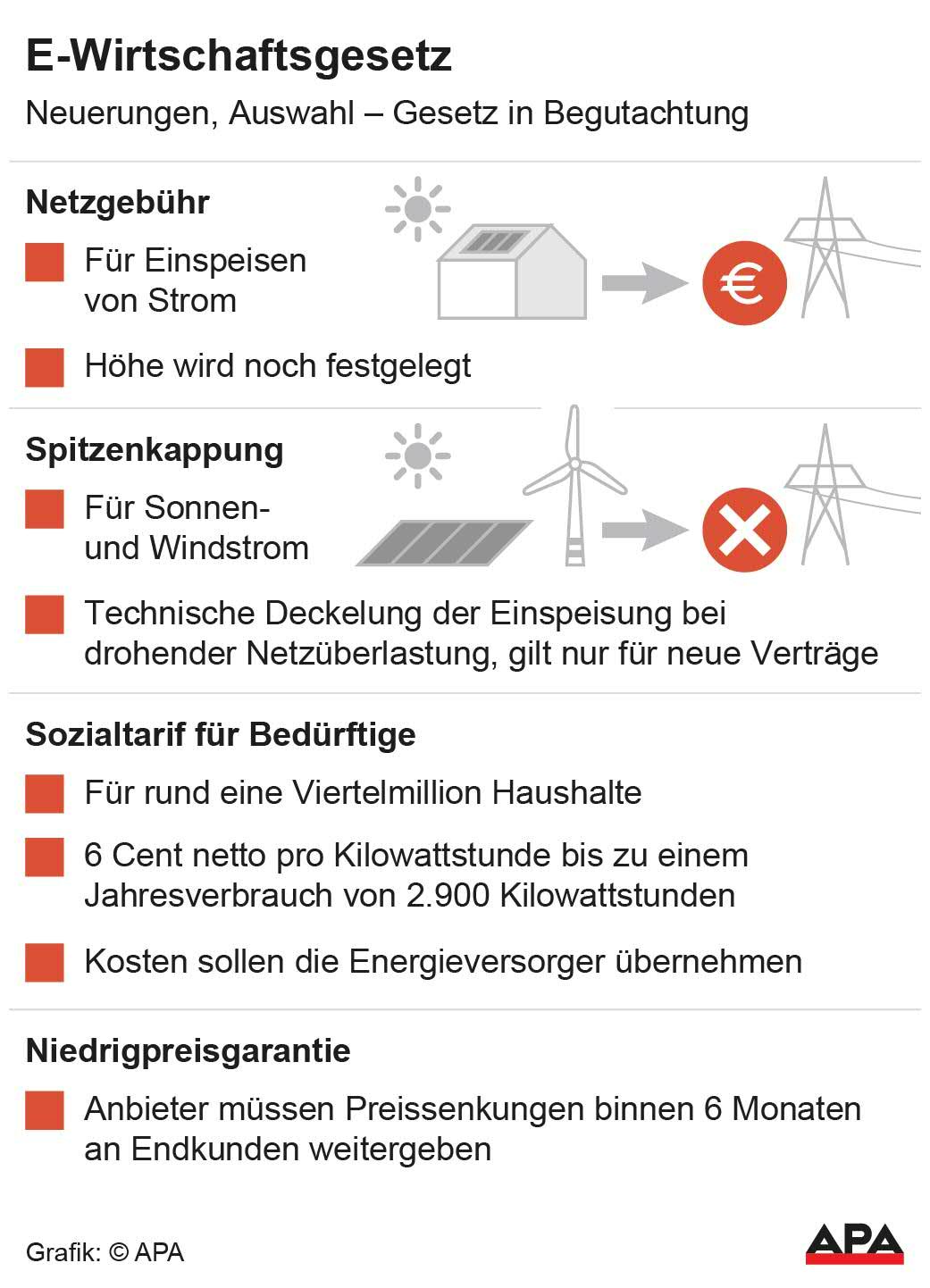

Die Bundesregierung hat kürzlich das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) in Begutachtung geschickt. Geplant sind unter anderem auch Sozialtarife, flexible Netzentgelte und eine "Spitzenkappung" bei der Stromeinspeisung. Betroffen davon sind davon auch Besitzer von Photovoltaik-Anlagen. Für das Einspeisen von Strom ins Netz wird man künftig nämlich ein Netzentgelt bezahlen müssen – wie hoch dieses Entgelt ausfällt, ist allerdings noch nicht bekannt. Außerdem wird es für neu installierte PV-Anlagen eine "Spitzenkappung" bei der Stromeinspeisung geben, um Netzüberlastungen, besonders zur Mittagszeit, zu vermeiden. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer sieht den wesentlichen Punkt des EIWG in einer grundsätzlichen "Strompreis-runter-Garantie".

Dynamische Strompreise als Modell der Zukunft

Noch sind keine genauen Details zur geplanten Novelle des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes bekannt. Dennoch erkennt auch Dieter Bischof vom Energieinstitut Vorarlberg einiges an Potenzial – insbesondere bei dynamischen Stromtarifen. Sie könnten dazu beitragen, das Verbrauchsverhalten gezielt zu steuern. Verbraucherinnen und Verbraucher würden durch günstigere Preise belohnt, wenn sie Strom dann nutzen, wenn ausreichend davon verfügbar ist. Dies ermögliche eine bessere Auslastung des Stromsystems und könne Lastspitzen reduzieren. Auch die mögliche Einführung dynamischer Einspeisetarife bewertet Bischof positiv. So könnte eingespeister Strom zur Mittagszeit – wenn besonders viel Photovoltaik-Strom produziert wird – einen geringeren Tarif erhalten als zu Zeiten mit geringerer Einspeisung, etwa am frühen Abend. Diese Preisdifferenz bilde die Verfügbarkeit realistischer ab und könne Investitionen sowie Verhalten entsprechend steuern.

Eine mögliche „Spitzenkappung“ bei der Photovoltaik-Stromeinspeisung sieht Dieter Bischof vom Energieinstitut Vorarlberg weniger dramatisch, als es oft dargestellt wird. Über das Jahr gesehen handle es sich dabei nur um wenige Prozent Einspeiseverlust. Die Rentabilität einer PV-Anlage werde dadurch keineswegs infrage gestellt. Nicht außer Acht zu lassen sei bei allen ökonomischen Überlegungen auch der ökologische Mehrwert.

Batteriespeicher ja oder nein?

Mit all diesen Maßnahmen sollen Haushalte unter anderem auch dazu motiviert werden, den selbst erzeugten Photovoltaik-Strom möglichst selbst zu nutzen. Helfen soll dabei auch der vermehrte Einsatz von Batteriespeichern. Waren Batteriespeicher aufgrund der hohen Anschaffungskosten in der Vergangenheit in den meisten Fällen kaum rentabel, gewinnen sie zunehmend an Attraktivität. Im Jahr 2010 kostete ein kWh Speicherkapazität noch etwa 6.000 Euro, während es im Juni 2025 nur noch rund 500 Euro pro kWh waren.

Auch Dieter Bischof vom Energieinstitut Vorarlberg sieht bei Batteriespeichern derzeit einen deutlichen Wandel. Noch vor wenigen Jahren sei die Anschaffung aus wirtschaftlicher Sicht kaum rentabel gewesen – die Investitionskosten waren zu hoch. Inzwischen habe sich die Situation jedoch grundlegend verändert: Die Preise für Batteriespeicher seien deutlich gesunken, gleichzeitig steigen die Strompreise tendenziell, während die Einspeisetarife eher rückläufig seien. Unter diesen Voraussetzungen könne die Anschaffung eines Speichers mittlerweile auch ökonomisch sinnvoll sein. Zusätzlich spiele für viele Menschen die emotionale Komponente eine wichtige Rolle – der Wunsch nach mehr Autarkie und geringerer Abhängigkeit vom Stromnetz.

Für viele Haushalte stellt sich die Frage: Lohnt sich die Investition in eine PV-Anlage – und ist die zusätzliche Anschaffung eines Batteriespeichers für mich rentabel? Grundsätzlich sind folgende Faktoren für die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage entscheidend:

Investitionskosten und Förderungen

Ein zentraler Faktor für die Rentabilität einer PV-Anlage sind die Anschaffungs- und Installationskosten. Diese variieren je nach Größe, Qualität der Komponenten, Dachbeschaffenheit und Anbieter.

WAS KOSTET EINE PV-ANLAGE?

- Eine hochwertige PV-Anlage mit 10 kWp inkl. Wechselrichter und Montage kostet rund 10.000 bis 15.000 Euro.

- Eine Anlage mit 5 kWp liegt bei etwa 6.000 bis 8.000 Euro.

- Ein zusätzlicher Stromspeicher kostet ca. 500-600 Euro pro Kilowattstunde. Ein 10-kWh-Speicher liegt damit bei rund 5.000 Euro.

Förderprogramme des Bundes und der Länder können die Anfangsinvestition reduzieren und so die Amortisationszeit verkürzen.

DIESE FÖRDERUNGEN GIBT ES DERZEIT FÜR PV-ANLAGEN

- EAG Investitionszuschüsse für Photovoltaik-Anlagen:

Die Befreiung von der Umsatzsteuer für die Beschaffung von PV-Anlagen ist per 6. März 2025 ausgelaufen. Gefördert wird derzeit die Neuerrichtung und Erweiterung von Photovoltaikanlagen und die damit verbundene Neuerrichtung von Stromspeichern mit Investitionszuschüssen.

Für PV-Anlagen bis 10 kWp gibt es einen fixen Fördersatz von bis zu 160 Euro pro kWp.

Für PV-Anlagen bis 20 kWp gibt es einen fixen Fördersatz von bis zu 150 Euro pro kWp.

Bei noch größeren Anlagen verringert sich die Fördersumme/kWp sukzessive. - "Made in Europe"-Bonus - seit Juni 2025:

PV-Anlagen, die mit Modulen und/oder einem Wechselrichter aus Europa errichtet werden, erhalten einen Zuschlag von bis zu 20 Prozent (+ 10 Prozent pro Komponente) auf den jeweiligen Fördersatz. Für Stromspeicher, die aus europäischer Wertschöpfung stammen, gilt ein Zuschlag von 10 Prozent.

Finanzierung

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Finanzierung. Wer aus Eigenmitteln finanziert, profitiert sofort von eingesparten Stromkosten. Eine Kreditfinanzierung hingegen führt meist zu einer verlängerten Amortisationsdauer, vor allem bei hohen Zinssätzen.

Stromverbrauch und Eigenverbrauchsquote

Je mehr des erzeugten Stroms selbst verbraucht wird, desto wirtschaftlicher ist die Anlage. Der Eigenverbrauch ersetzt teuren Netzstrom und bringt mehr Ersparnis als die Einspeisung ins öffentliche Netz. Haushalte mit hohem Tagesstromverbrauch oder mit Batteriespeicher profitieren besonders.

Einspeisevergütung und Strompreise

Die Einspeisevergütung sinkt zwar kontinuierlich, ist aber nach wie vor ein relevanter Faktor. Gleichzeitig steigen die Strompreise tendenziell, was den Eigenverbrauch attraktiver macht.

KOSTEN FÜR NETZSTROM

- Aktuell bei der vkw: 21,70 Cent/kWh (inkl. Netzkosten und Abgaben)

VERGÜTUNG FÜR EINSPEISUNG

- vkw zahlt derzeit 8,00 Cent/kWh für eingespeisten Strom

Technische Lebensdauer und Wartung

Moderne PV-Module halten bis zu 30 Jahre, Wechselrichter und Speicher meist rund 15 Jahre. Die laufenden Kosten für Wartung und Ersatzteile müssen in die Wirtschaftlichkeitsrechnung einfließen.

Standort und Ausrichtung

Lage, Neigung und Ausrichtung des Dachs beeinflussen die Stromerträge. Optimal sind südseitige Ausrichtungen mit 30–35 Grad Neigung ohne Verschattung.

RECHENBEISPIELE

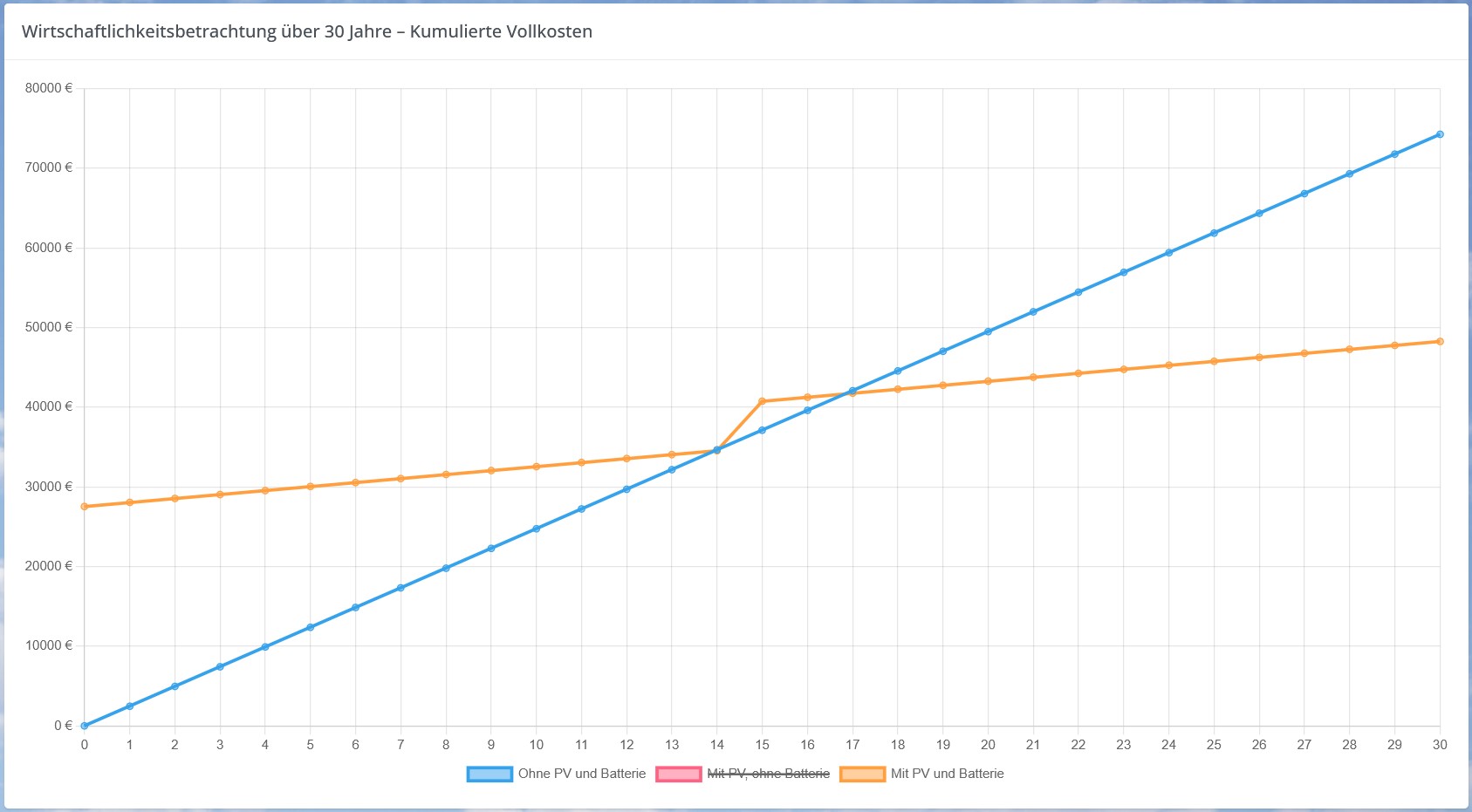

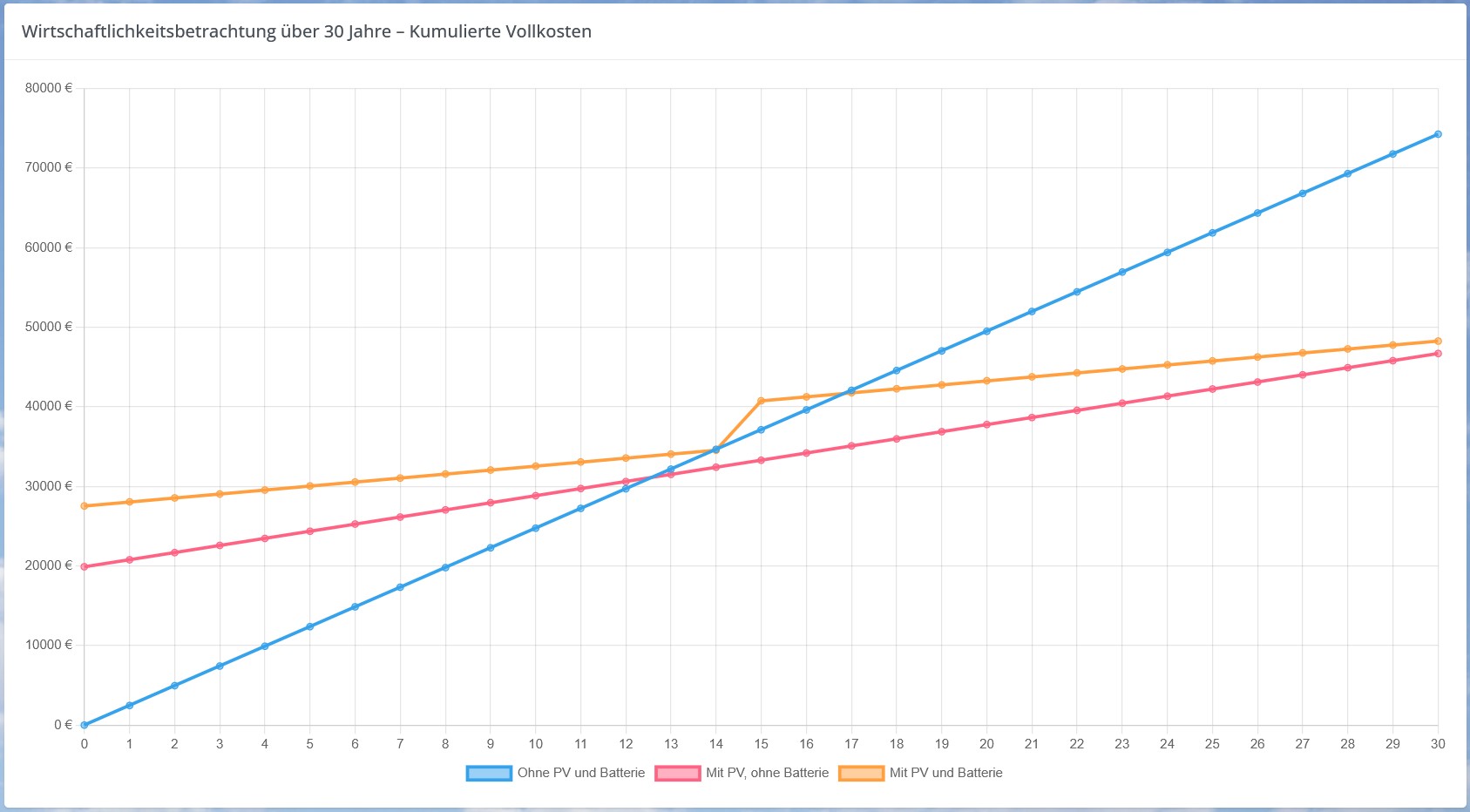

Beispiel: Familie Huber aus Dornbirn

10 kWp, ohne Batteriespeicher

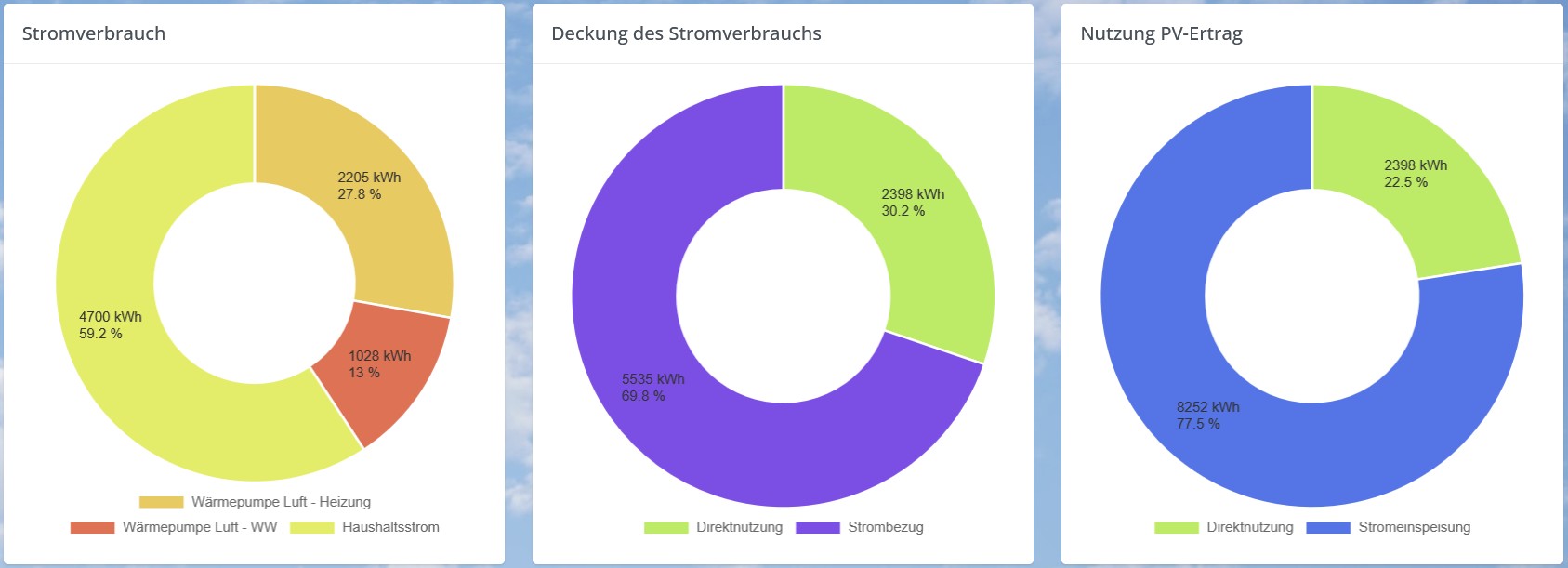

Familie Huber (zwei Erwachsene, zwei Kinder) aus Dornbirn wohnt in einem Einfamilienhaus. Das Heizsystem im Einfamilienhaus ist eine strombetriebene Luft-Wärmepumpe. Die Familie besitzt kein E-Auto. Der Stromverbrauch der Familie inkl. Wärmepumpe liegt bei rund 8.000 kWh.

Familie Huber lässt sich eine PV-Anlage mit 10 kWp ohne Batteriespeicher installieren. Die Kosten für die Anlage belaufen sich inklusiv Wechselrichter und Montage auf rund 15.000 Euro. Familie Huber kann folgende Förderungen gelten machen: 1.600 Euro Investitionsförderung des Bundes und 675 Euro "Made-in-Europe-Bonus". Somit verringern sich die Investitionskosten auf rund 13.000 Euro. Die Familie kann auf Ersparnisse zurückgreifen und benötigt für die Anschaffung keinen Kredit.

Die Anlage produziert rund 10.000 kWh Strom pro Jahr. Untertags, vor allem im Frühjahr und im Sommer, wird wesentlich mehr Strom erzeugt, als Familie Huber selbst verbraucht. Rund ein Viertel des produzierten PV-Stroms kann die Familie selbst verbrauchen. Drei Viertel des Stroms werden ins Netz eingespeist.

Weil aber nicht immer die Sonne scheint, und kein Batteriespeicher installiert wurde, muss Familie Huber auch Strom vom Netz der vkw beziehen.

Wir berücksichtigen bei unseren Rechnungen einen 3-prozentigen Kalkulationszinssatz (als Alternative zur Photovoltaik-Investition wird also eine Geldanlage mit drei Prozent Zinsen angenommen) und eine angenommene jährliche Strompreissteigerung von 3 Prozent

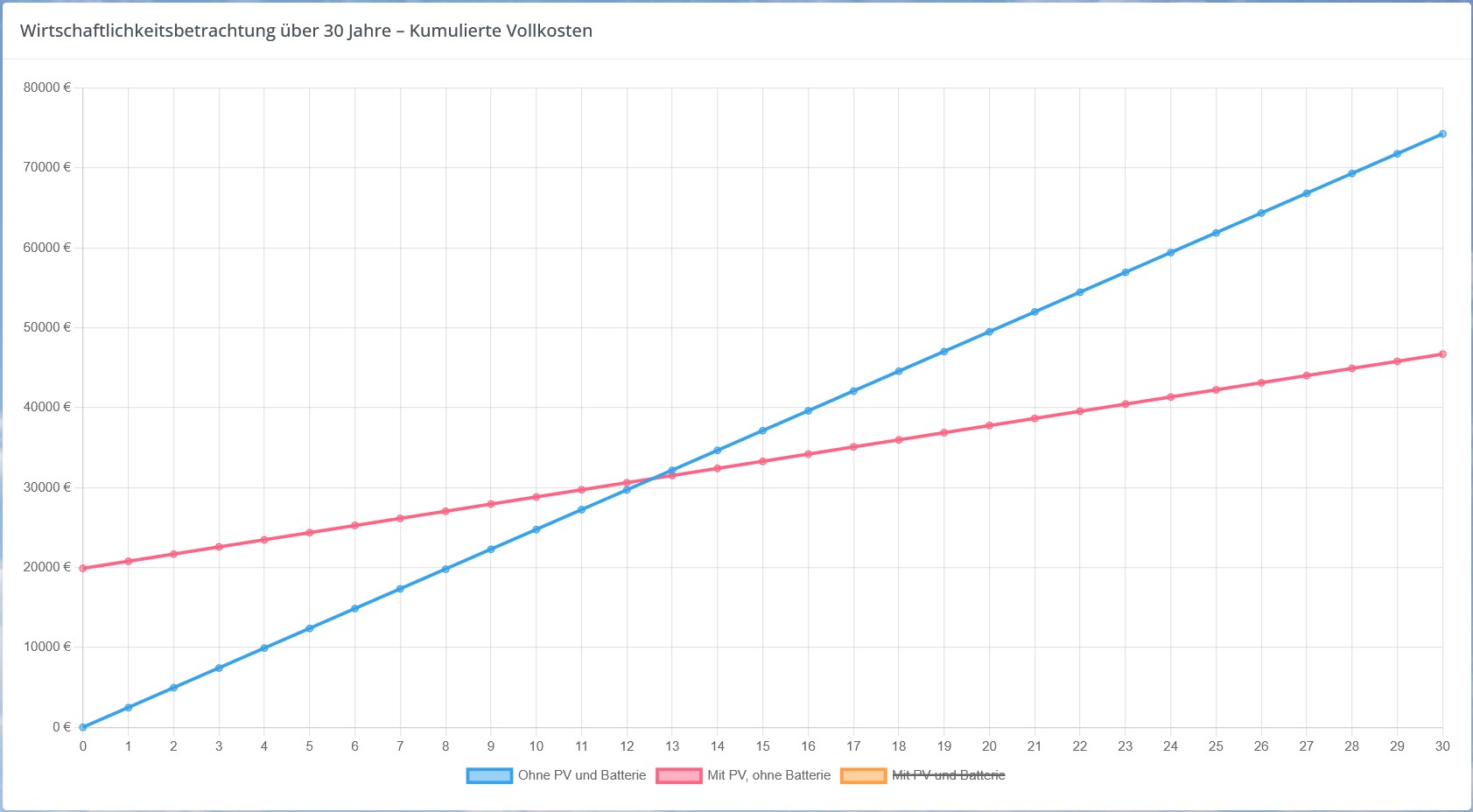

Unter diesen Annahmen macht sich die PV-Anlage der Familie Huber nach rund 13 Jahren bezahlt.

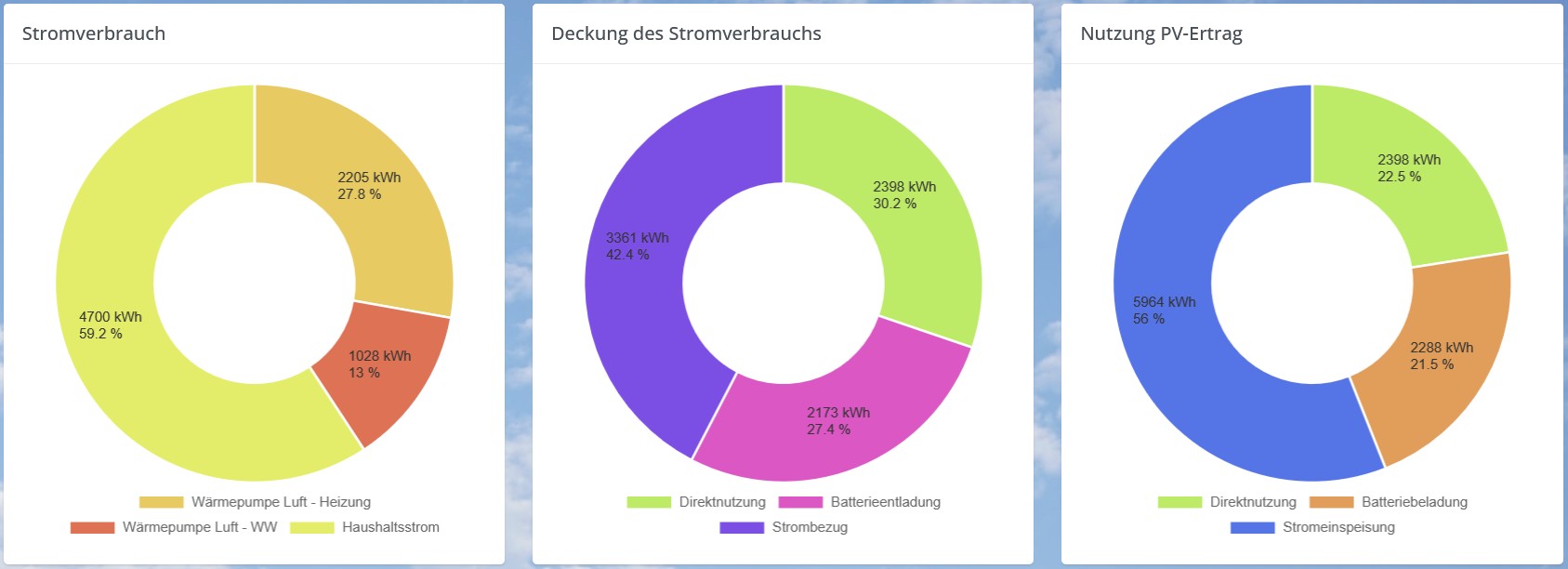

10 kWp, mit Batteriespeicher (10 kWh)

Gehen wir nun davon aus, dass sich Familie Huber entscheidet, zusätzlich einen 10 kWh großen Batteriespeicher zu installieren. Dafür sind, abzüglich Förderungen, zusätzliche Investitionen von rund 4.000 Euro notwendig. Nach rund 15 Jahren ist der Batteriespeicher ans Ende seiner Lebensdauer angelangt, und Familie Huber muss erneut mehrere Tausend Euro in die Neuanschaffung investieren.

Dadurch erhöhen sich zwar die Investitionskosten, Familie Huber muss jedoch weniger Strom vom Netz zukaufen und kann rund zwei Drittel ihres Stromverbrauchs mit PV-Strom abdecken.

Unter Berücksichtigung eines Kalkulationszinssatzes von 3 Prozent und einer angenommenen jährlichen Strompreissteigerung von 3 Prozent macht sich die PV-Anlage inkl. Batteriespeicher der Familie Huber nach rund 17 Jahren bezahlt.

Betrachtet man die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage über ihre gesamte Lebensdauer von rund 30 Jahren, zeigen beide Varianten – mit und ohne Batteriespeicher – ein ähnlich gutes Ergebnis. Leichte Vorteile ergeben sich für die Lösung ohne Speicher. Hätte sich Familie Huber hingegen dafür entschieden, den Strom ausschließlich aus dem Netz zu beziehen, wären die Gesamtkosten über 30 Jahre deutlich höher ausgefallen.

Familie Huber aus Dornbirn legt sich ein E-Auto zu

Auch die Mobilität kann die Rentabilität einer PV-Anlage und eines Batteriespeichers beeinflussen. Angenommen, Familie Huber besitzt ein E-Auto und legt damit rund 15.000 Kilometer pro Jahr zurück. Der dadurch höhere Stromverbrauch erhöht die Wirtschaftlichkeit der Anlage. Da das Fahrzeug teilweise mit selbst erzeugtem und gespeichertem Strom geladen wird, rechnet sich auch die Investition in den Batteriespeicher. Über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage von 30 Jahren betrachtet, erweist sich die Variante mit Speicher als die wirtschaftlichste Lösung.

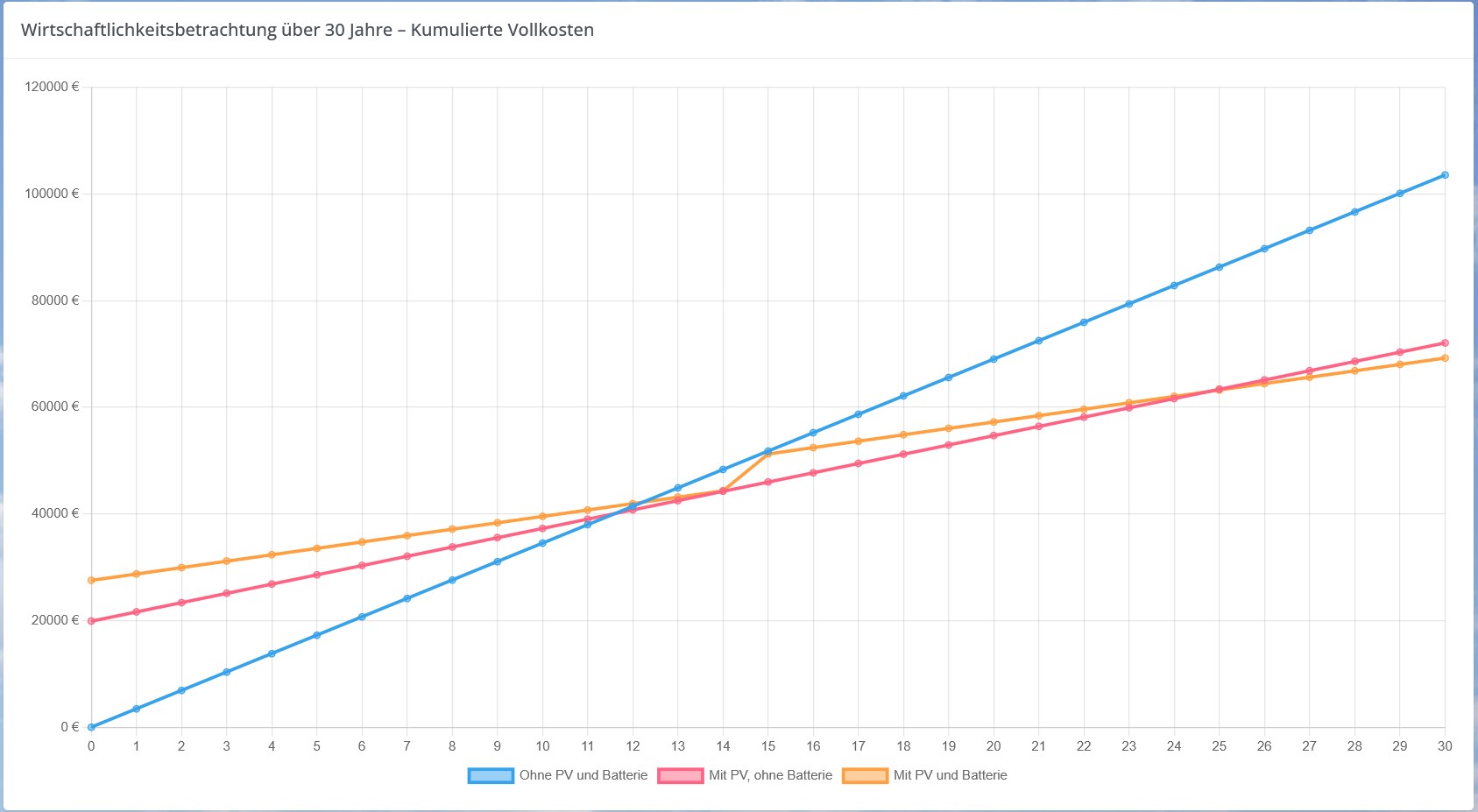

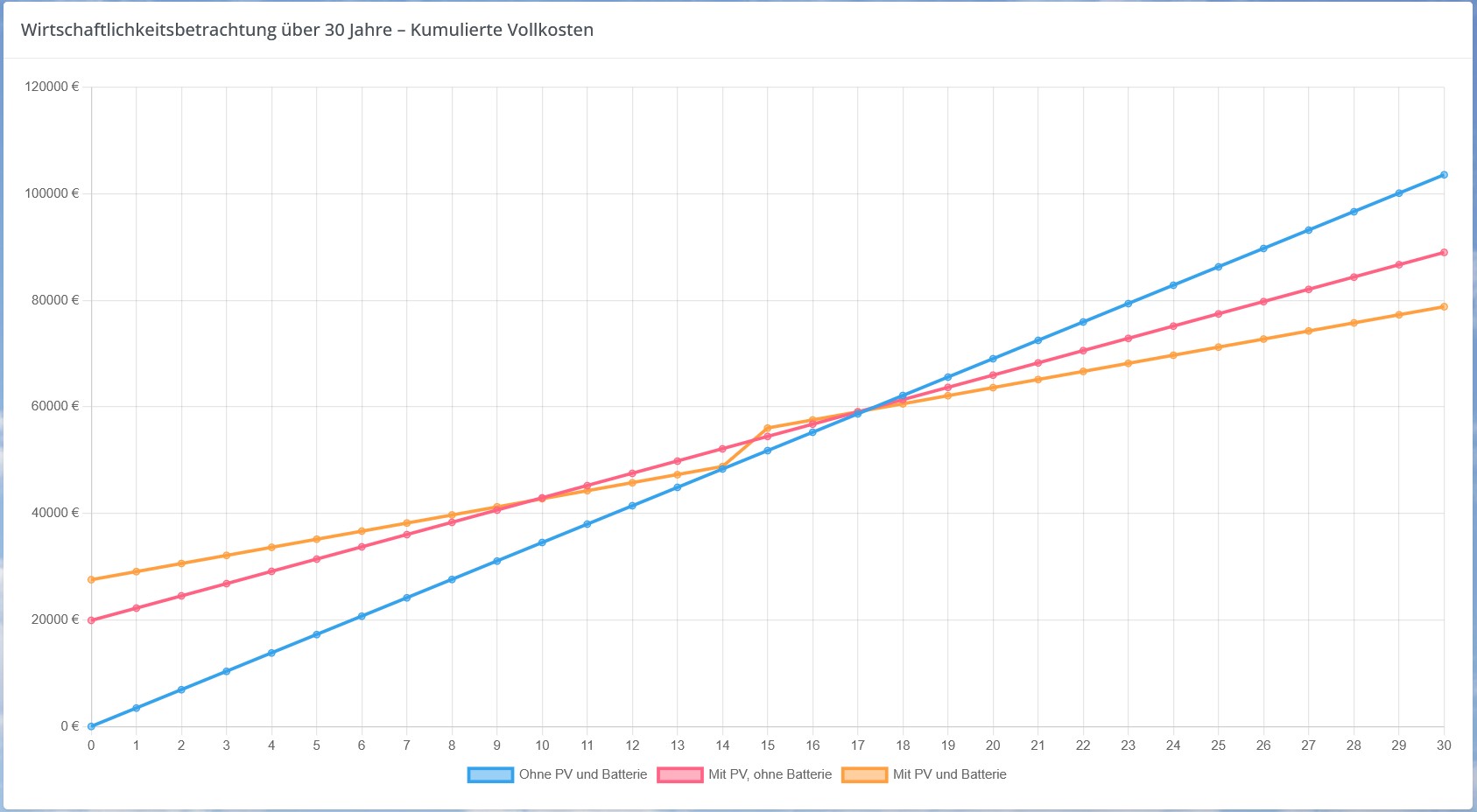

Die Vergütung für Stromeinspeisung sinkt

Die Einspeisevergütung für überschüssigen Strom ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken – und wir gehen in diesem Beispiel davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Hinzu kommt: Für die Einspeisung ins Netz wird künftighin ein zusätzliches Netzentgelt fällig. Je niedriger die Vergütung, desto attraktiver wird daher der Eigenverbrauch – und damit der Einsatz eines Batteriespeichers.

Wie wirkt sich das auf die Wirtschaftlichkeit aus? Wird für die Einspeisung nur noch ein durchschnittlicher Tarif von 3 Cent pro Kilowattstunde (statt aktuell 8 Cent) angenommen, zeigt sich: Über einen Zeitraum von 30 Jahren ist die Variante mit Batteriespeicher finanziell die deutlich bessere Option.

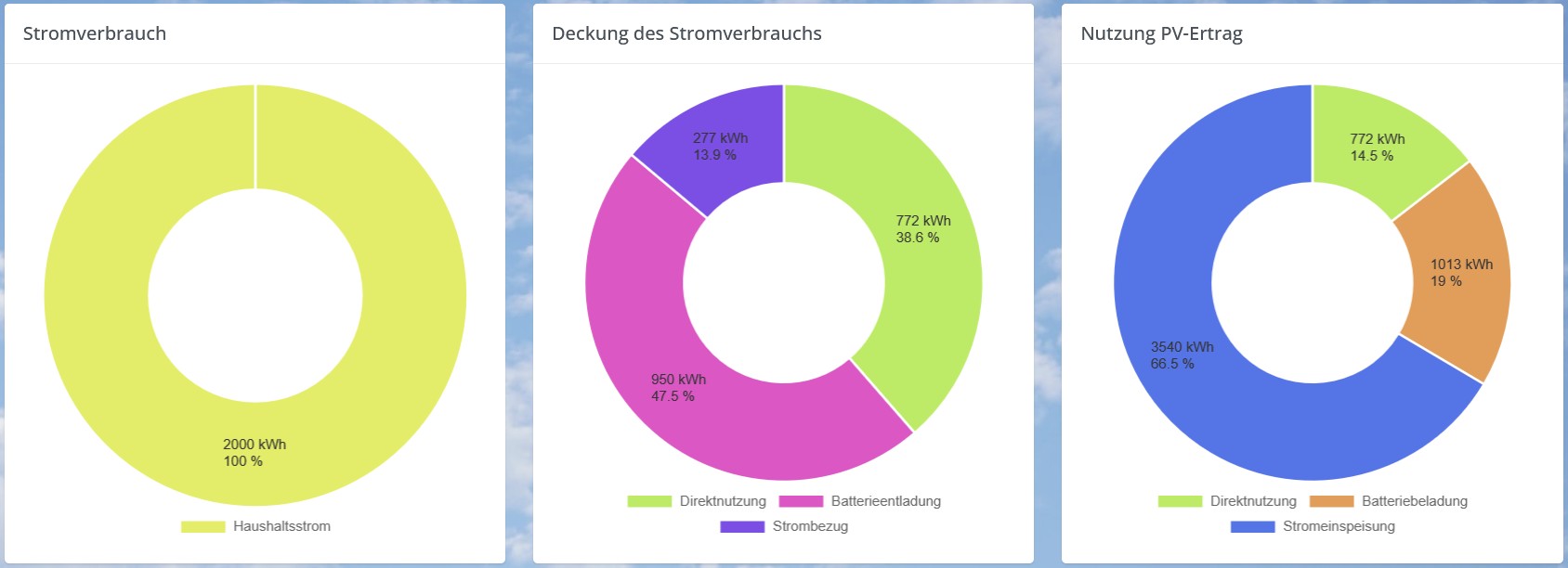

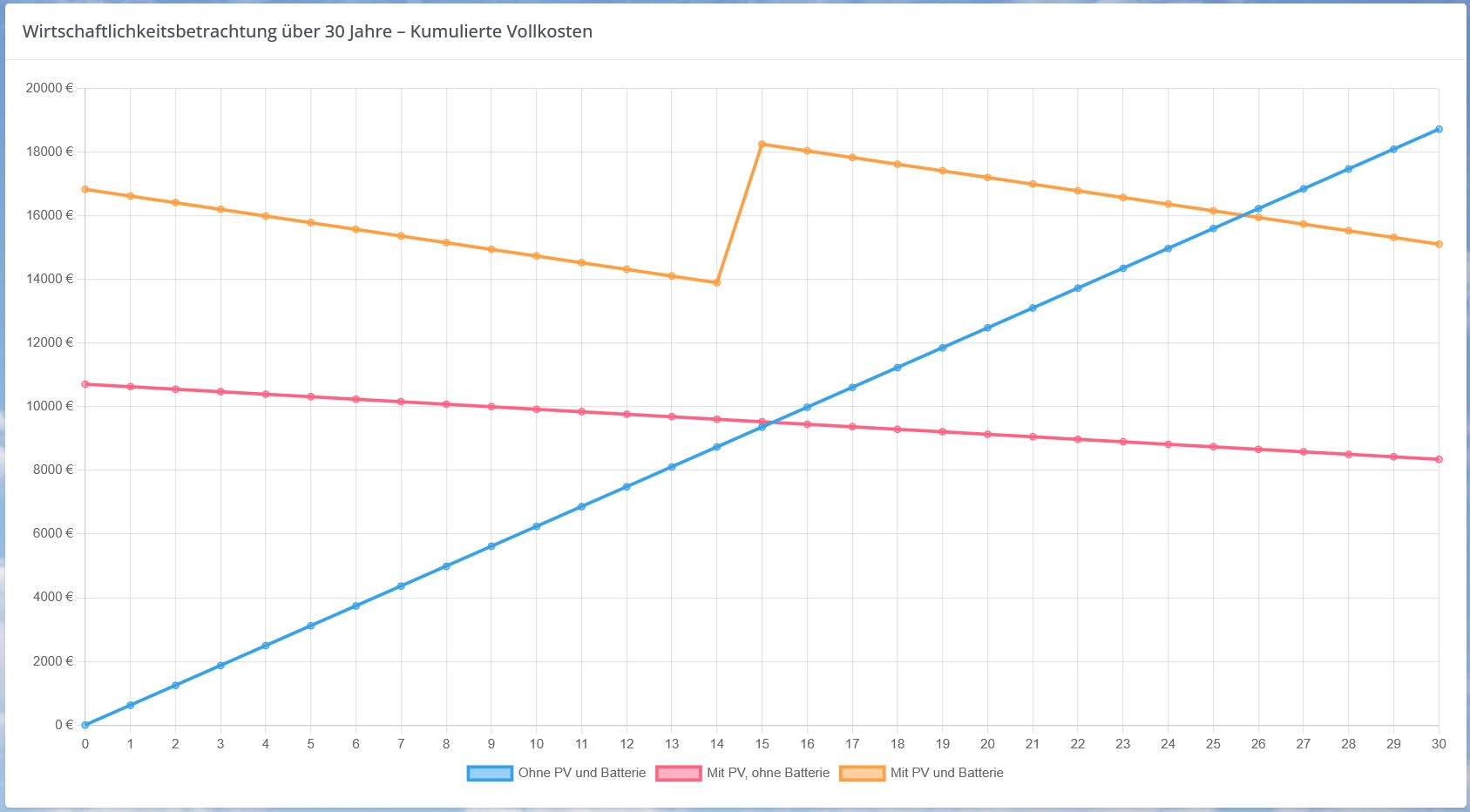

Beispiel: Hildegard Hämmerle aus Hohenems

Hildegard Hämmerle (50) aus Hohenems lebt allein in einem älteren Einfamilienhaus, das sie von ihren Eltern geerbt hat. Das Gebäude wird mit einer Ölheizung beheizt, ein E-Auto besitzt sie nicht. Aus ihren Ersparnissen investiert Frau Hämmerle 11.000 Euro in eine 5-kWp-Photovoltaikanlage inklusive passendem Batteriespeicher.

Die Anlage erzeugt jährlich rund 5.000 Kilowattstunden Strom. Dank des Speichers kann sie einen Großteil ihres eigenen Verbrauchs mit Solarstrom decken. Da ihr Strombedarf jedoch mit etwa 2.000 Kilowattstunden pro Jahr relativ gering ist, speist sie rund 70 Prozent des erzeugten Stroms für derzeit 8 Cent pro Kilowattstunde ins Netz ein.

Nach etwa 15 Jahren erreicht der Batteriespeicher das Ende seiner Lebensdauer – Frau Hämmerle lässt ihn ersetzen.

Durch die vergleichsweise hohen Investitionskosten für den Speicher und ihren niedrigen Eigenverbrauch amortisiert sich die Anlage in diesem Fall erst nach rund 25 Jahren. Für Frau Hämmerle wäre die Variante ohne Speicher wirtschaftlich sinnvoller gewesen – vorausgesetzt, der Einspeisetarif von derzeit 8 Cent pro Kilowattstunde bleibt relativ stabil.

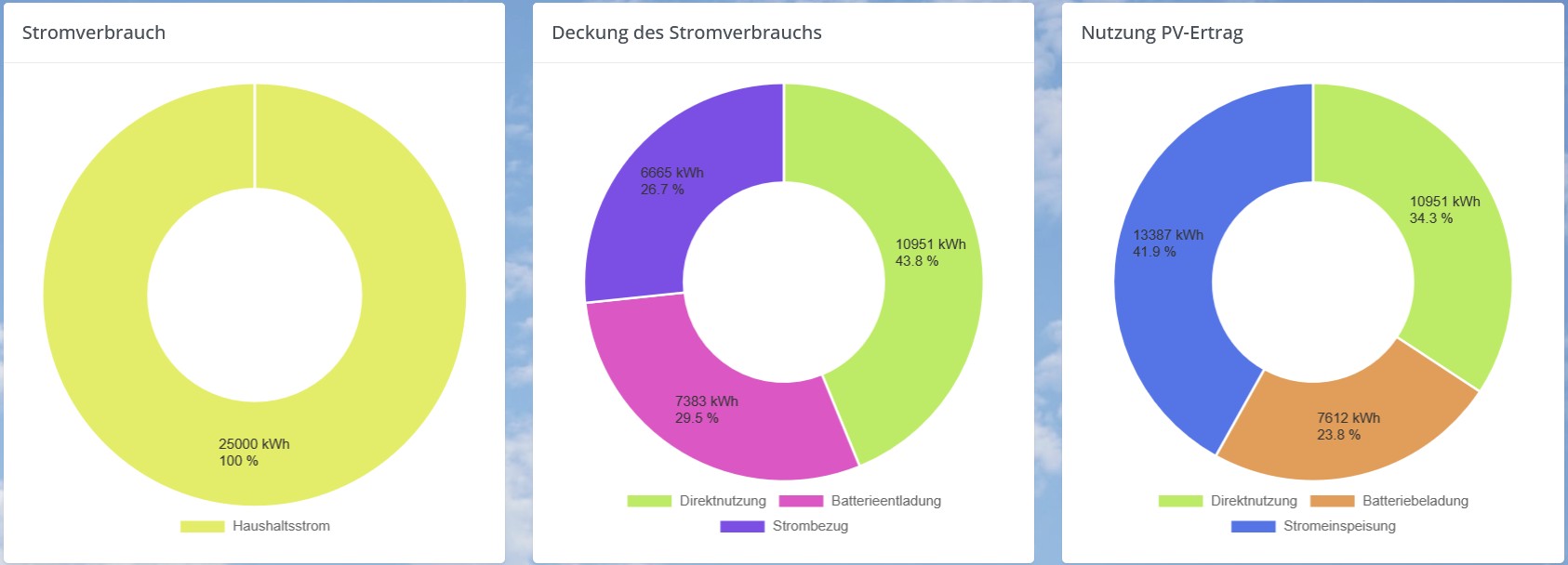

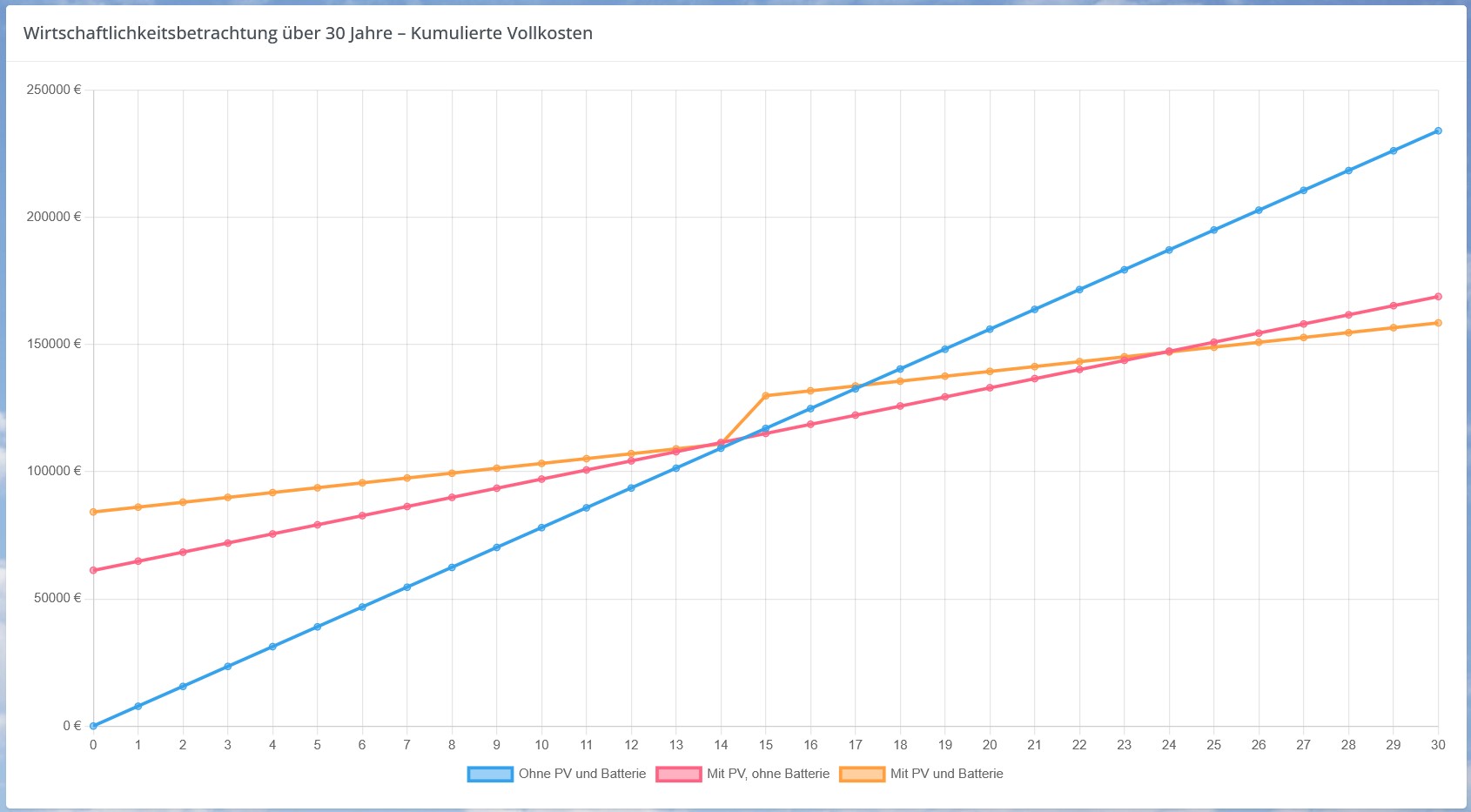

Beispiel: Wohnanlage in Altach mit 10 Wohnungen

Die Eigentümerversammlung einer Wohnanlage in Altach beschließt die Installation einer Photovoltaikanlage mit 30 kWp Leistung sowie eines passenden 30-kWh-Stromspeichers. Die Investitionskosten in Höhe von 55.000 Euro werden aus dem Reparaturfonds der Wohnanlage gedeckt. Das zwölf Jahre alte Gebäude umfasst zehn Wohneinheiten, die über Fernwärme beheizt werden. Ladestationen für E-Autos sind nicht vorhanden.

In unserem Beispiel kann rund drei Viertel des Stromverbrauchs der gesamten Anlage durch PV-Strom gedeckt werden. Etwa 40 Prozent des erzeugten Stroms werden ins Netz eingespeist.

Für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird in diesem Beispiel von einem sinkenden Einspeisetarif ausgegangen – kalkuliert wird mit einer durchschnittlichen Vergütung von 4 Cent pro Kilowattstunde. Zudem wird ein Kalkulationszinssatz von 3 Prozent sowie eine jährliche Strompreissteigerung von ebenfalls 3 Prozent angenommen.

Unter diesen Voraussetzungen amortisiert sich die Investition nach etwa 17 Jahren. Eine Anlage ohne Speicher würde sich etwas früher rechnen, doch auf eine Nutzungsdauer von 30 Jahren betrachtet, liegt die Variante mit Speicher wirtschaftlich vorn. Am teuersten wäre langfristig der ausschließliche Bezug von Netzstrom.

Viele Unsicherheiten

Die Wirtschaftlichkeitsrechnungen in diesem Artikel basieren auf zahlreichen Annahmen – etwa zur Entwicklung der Strompreise, zur Höhe künftiger Netzentgelte oder zur Lebensdauer einzelner Komponenten. Gerade die Strompreisentwicklung, technische Innovationen oder politische Rahmenbedingungen sind mit großen Unsicherheiten verbunden. Ein verlässlicher Blick in die Zukunft ist daher kaum möglich. Die dargestellten Berechnungen verstehen sich als Orientierungshilfe, nicht als verbindliche Prognose.

Neben wirtschaftlichen Überlegungen können auch ökologische Gründe für die Anschaffung einer Photovoltaikanlage oder eines Stromspeichers sprechen. Wer seinen Strom möglichst selbst erzeugt und verbraucht, reduziert CO₂-Emissionen und leistet einen Beitrag zur Energiewende. Darüber hinaus empfinden viele Menschen ein höheres Maß an Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit als persönlichen Mehrwert – insbesondere angesichts steigender Energiepreise und geopolitischer Unsicherheiten.

Zu den Berechnungen:

Für die dargestellten Rechenbeispiele wurde das Online-Tool SUSI – die Strom-Unabhängigkeits-Simulation des Energieinstituts Vorarlberg verwendet. Dieses frei zugängliche Werkzeug ermöglicht es, den Eigenverbrauchsanteil, den Autarkiegrad sowie die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen mit und ohne Batteriespeicher individuell zu simulieren. SUSI berücksichtigt dabei verschiedene Parameter wie Stromverbrauch, Haustechnik, Heizsysteme und E-Mobilität und bietet eine anschauliche Darstellung der Stromflüsse und CO₂-Bilanzen. Das Tool dient als Entscheidungshilfe und ersetzt keine fachmännische Planung.

(VOL.AT)