Vorarlberg bleibt Spitzenreiter bei der Aufklärungsquote

Am frühen Montagnachmittag präsentierte die Landespolizeidirektion Vorarlberg die polizeiliche Anzeigenstatistik des vergangenen Jahres. Landespolizeidirektorin Uta Bachmann und der Leiter des Landeskriminalamtes Vorarlberg Philipp Stadler informierten.

Anzeigen Höchststand und höchste Aufklärungsquote

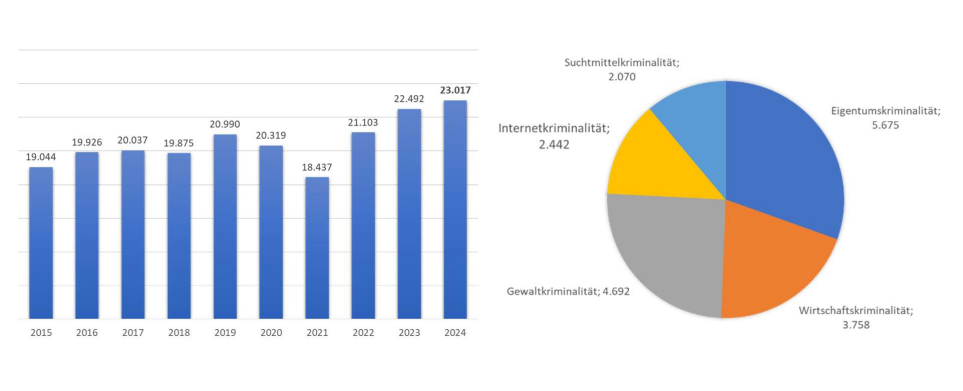

Vorarlberg verzeichnete im Jahr 2024 23.017 Anzeigen und damit den höchsten Wert seit über zehn Jahren. Gegenüber dem Vorjahr gab es einen Anstieg um 2,3 Prozent. Besonders auffällig sind die Zunahmen bei Körperverletzungen, Jugendkriminalität und Gewalt gegen Exekutivbedienstete.

Für Abonnenten

Im Video: Was die Landespolizeidirektorin und der Chef des Kriminalamts noch verraten haben

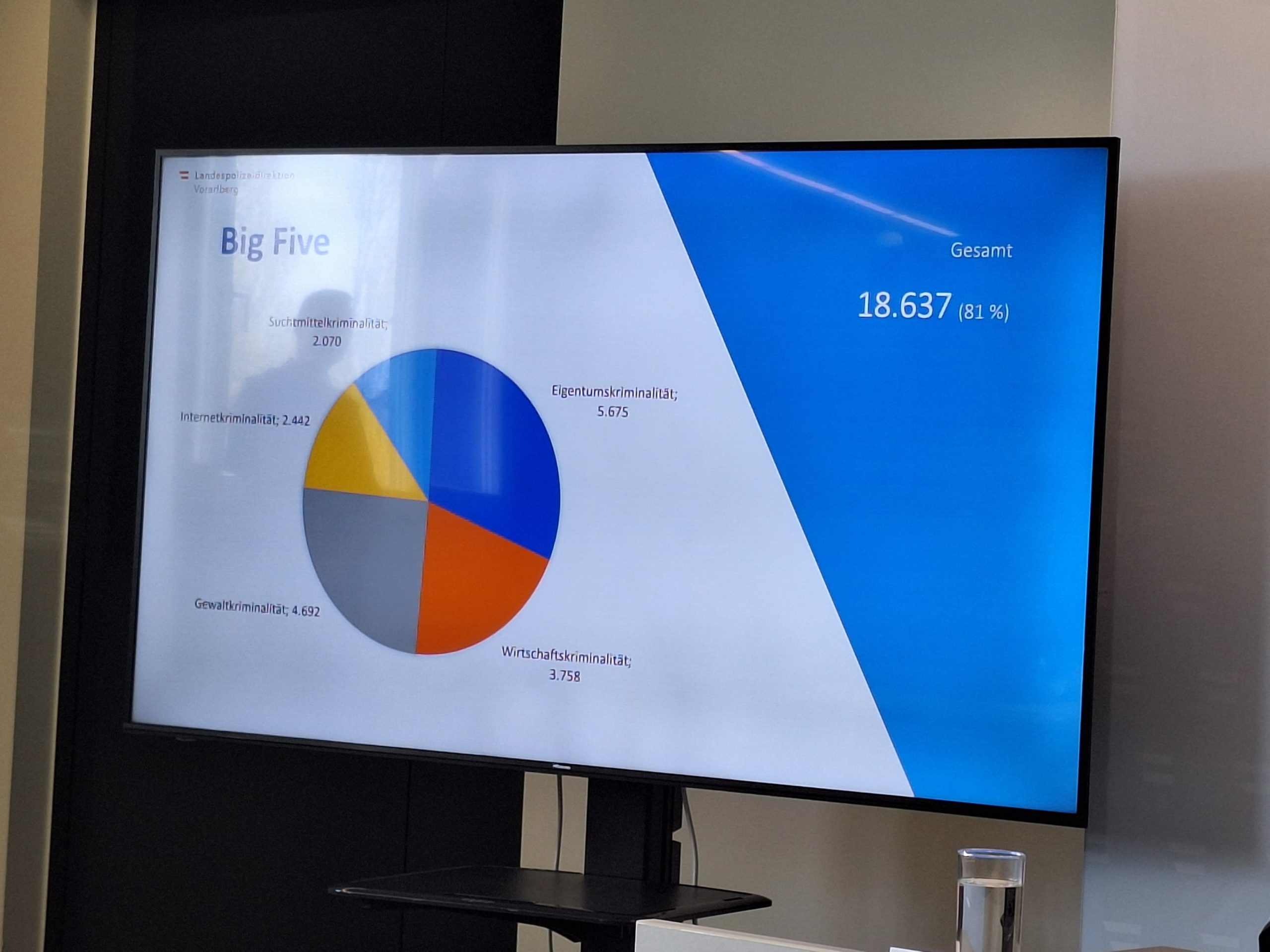

Das sind die "Big Five" in der polizeilichen Anzeigenstatistik

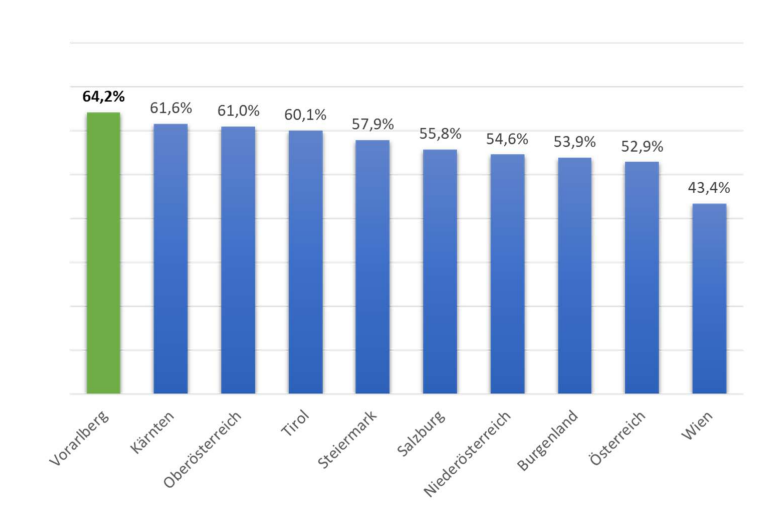

Gleichzeitig erreicht das Bundesland erneut die höchste Aufklärungsquote Österreichs: Mit 64,2 Prozent liegt Vorarlberg erneut auf dem ersten Platz an der Spitze. Zum neunten Mal in Folge konnte damit eine Quote von über 60 Prozent erzielt werden.

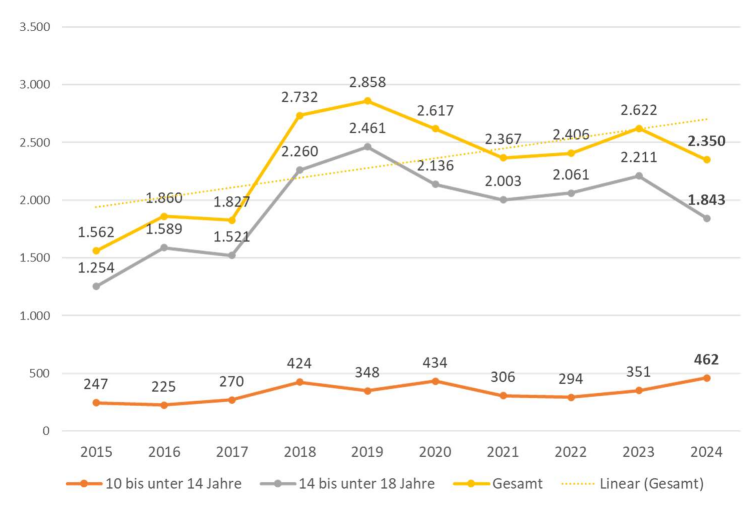

Jugendkriminalität deutlich gestiegen

Die Zahl der unter 18-jährigen Tatverdächtigen stieg von 2.221 (2023) auf 2.350. Besonders auffällig war der Anstieg in der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen: Hier erhöhte sich die Zahl der Tatverdächtigen von 351 auf 462. Häufigste Delikte: Körperverletzungen, Diebstähle und Sachbeschädigungen.

Körperverletzungen auf Höchststand

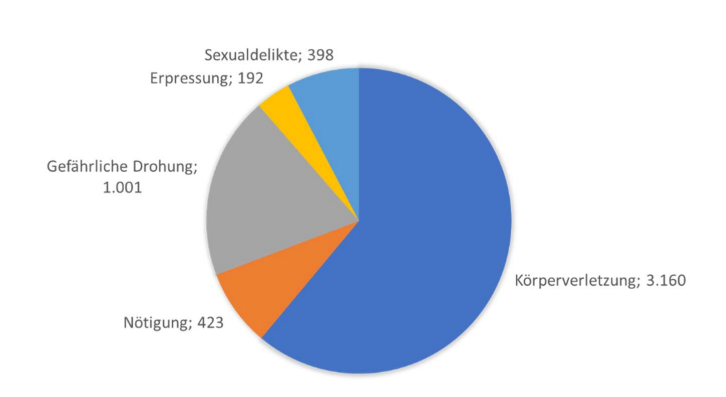

Ein deutlicher Anstieg zeigte sich bei der Gewaltkriminalität. Vier Prozent mehr Delikte wurden angezeigt, insgesamt 4.692 Fälle. Besonders betroffen war erneut der private Bereich: 1.036 Anzeigen entfielen auf Gewalt in der Privatsphäre – ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr (1.023 Fälle).

In 62,8 Prozent der Fälle bestand ein bekanntschaftliches Verhältnis zwischen Täter und Opfer. Das entspricht 3.172 dokumentierten Beziehungen. Als häufigstes Tatmittel wurde auch 2024 die Stichwaffe registriert, allerdings mit rückläufiger Tendenz (110 Fälle; 2023: 124).

Fall Janine G.

Im Jahr 2024 wurde ein vollendeter Mordfall verzeichnet. Das Opfer war eine Frau – 2023 gab es zwei männliche Opfer. Dabei handelt es sich nicht um den Fall um den Leichenfund in Kennelbach, sondern um den Fall Janine G. Laut Polizei gab es sieben versuchte Morde. "Das Tötungsdelikt in Kennelbach wurde noch nicht mit Abschlussbericht an die Justiz übermittelt. In der Kriminalstatistik werden die Fälle in dem Zeitpunkt gezählt, in dem sie an die Justiz übermittelt werden", betont Stadler hierzu. "Es ist eine statistische Sache."

Fälle würden in der Kriminalstatistik jenem Jahr zugeordnet, in dem sie der Justiz übermittelt werden. Der Fall aus Lustenau wurde im Jänner 2024 an die Justiz übermittelt und mittlerweile auch gerichtlich abgeschlossen – daher ist er in der Statistik des laufenden Jahres enthalten. "Gerade bei Kapitaldelikten gibt es hier immer wieder Verschiebungen, weil die Ermittlungen meist über die Jahresgrenze andauern", so Stadler. Auch bei größeren Serien von Einbrüchen oder Diebstählen mit längerer Aufarbeitungszeit könne es zu zeitlichen Verschiebungen in der Statistik kommen.

Öffentliche Orte als häufigste Tatorte

Die Zahl der angezeigten Vergewaltigungen sank leicht auf 56 Fälle (2023: 60). Dagegen stiegen die Raubdelikte deutlich an: 99 Anzeigen wurden registriert – ein Plus von 47,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr (67 Fälle). Die häufigsten Tatorte waren öffentliche Orte, Straßen, Parkplätze und Bahnhöfe.

Zudem nahm die Gewalt gegen Beamte zu: 174 Fälle wurden erfasst, ein Anstieg gegenüber 2023 (155 Fälle). Oft sind hier laut der Auskunft der Polizei Alkohol und Drogen im Spiel - etwa bei Polizeikontrollen - zunehmend auch psychische Erkrankungen der Angreifer.

Die häufigsten Gewaltverbrechen betrafen Körperverletzungen (3.160 Fälle), gefährliche Drohungen (1.001 Fälle), Nötigungen (423), Sexualdelikte (398) und Erpressungen (192).

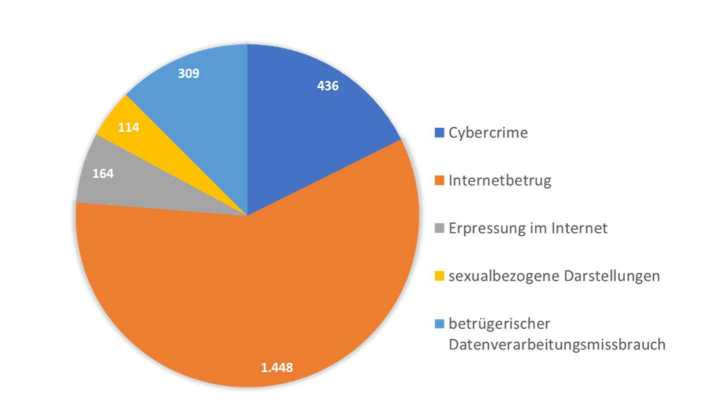

Rückgang bei Internetkriminalität

Die Internetkriminalität ist in Vorarlberg entgegen dem Bundestrend gesunken: 2.442 Fälle bedeuten ein Minus von 9,1 Prozent. Besonders auffällig: Die Zahl der Anzeigen wegen Cyber-Erpressung sank von 236 auf 164.

Im Bereich der Internetkriminalität sei der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) schwer nachvollziehbar, erklärte Kriminalist Stadler. Bei Phishing-Delikten kämen teils automatisierte Systeme zum Einsatz – etwa wenn Kreditkartendaten auf gefälschten Webseiten eingegeben und unmittelbar Bestellungen auf Kosten der Opfer ausgelöst würden. Ob dabei tatsächlich KI genutzt werde, sei kriminal-statistisch kaum feststellbar.

Cybercrime-Trainingscenter in Planung

Laut Polizeisprecherin Bachmann sei IT und KI ein Schwerpunkt der aktuellen Polizeiarbeit – auch auf ministerieller Ebene. In Vorarlberg suche man derzeit nach geeigneten Räumlichkeiten für ein Cybercrime-Trainingscenter. "Wir hoffen, dass wir bald fündig werden und es aufbauen können", so Bachmann.

Um die Zeit bis zur Realisierung zu überbrücken, startet in den kommenden Wochen ein Schulungsprogramm für die Polizeibediensteten. Alle Polizistinnen und Polizisten in den Bezirken sollen dabei Grundkenntnisse in der Behandlung von Cybercrime erlangen. Ein konkreter Zeitrahmen für die Umsetzung des geplanten Trainingszentrums ist derzeit noch offen.

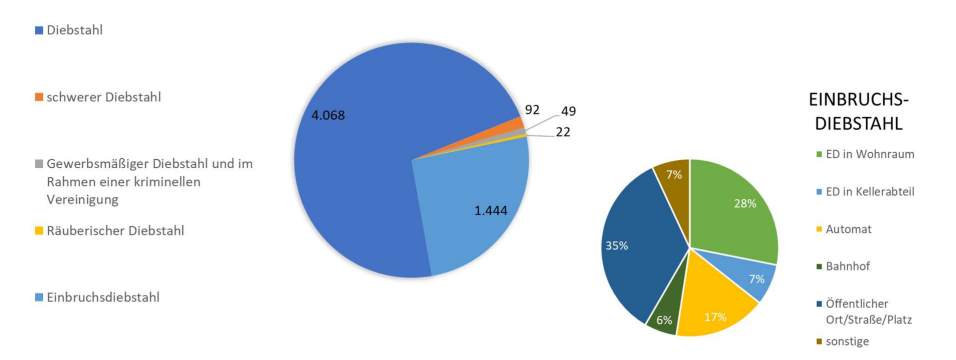

Eigentumskriminalität leicht rückläufig

Die Zahl der Anzeigen im Bereich der Eigentumskriminalität sank im Jahr 2024 um 1,5 Prozent. Insgesamt wurden 5.675 Delikte erfasst, während es im Jahr 2023 noch 5.761 Fälle waren. Die häufigsten Tatörtlichkeiten waren öffentliche Orte, Straßen, Parkplätze, Automaten und Wohnhausanlagen.

Ein deutlicher Rückgang wurde bei den Kfz-Diebstählen verzeichnet: 2024 wurden 29 Fälle registriert – ein Minus von 27,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr (40 Fälle). Auch bei Taschen- und Trickdiebstählen ging die Zahl der Anzeigen zurück. Es wurden 94 Fälle angezeigt, was einem Rückgang von 13 Prozent im Vergleich zu 2023 (108 Fälle) entspricht.

Suchtmittelkriminalität auf Vorjahresniveau

Die Zahl der Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz blieb 2024 nahezu unverändert. Es wurden 2.070 Fälle registriert – nur fünf weniger als im Jahr zuvor.

Rückgang bei Wirtschaftskriminalität

Im Bereich der Wirtschaftskriminalität war 2024 ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Insgesamt wurden 3.758 Fälle gemeldet – ein Minus gegenüber 2023 (3.802 Fälle).

Der Großteil der Anzeigen entfiel auf Betrugsdelikte (2.512 Fälle). Der Bereich Sozialleistungsbetrug nahm hingegen zu: 126 Anzeigen wurden registriert, was einem Anstieg gegenüber 2023 (105 Fälle) entspricht. Beim Trickbetrug hingegen wurde ein deutlicher Rückgang festgestellt – von 253 auf 121 Fälle (minus 52,2 Prozent).

Auch die sogenannten "echten" Wirtschaftsdelikte gingen zurück. 2024 wurden 41 Fälle erfasst, 2023 waren es noch 49. Die Urkundenkriminalität nahm ebenfalls ab (395 Fälle; 2023: 458). Die Zahl der Anzeigen wegen unbarer Zahlungsmittel sank um 40,9 Prozent – von 115 auf 68 Fälle.

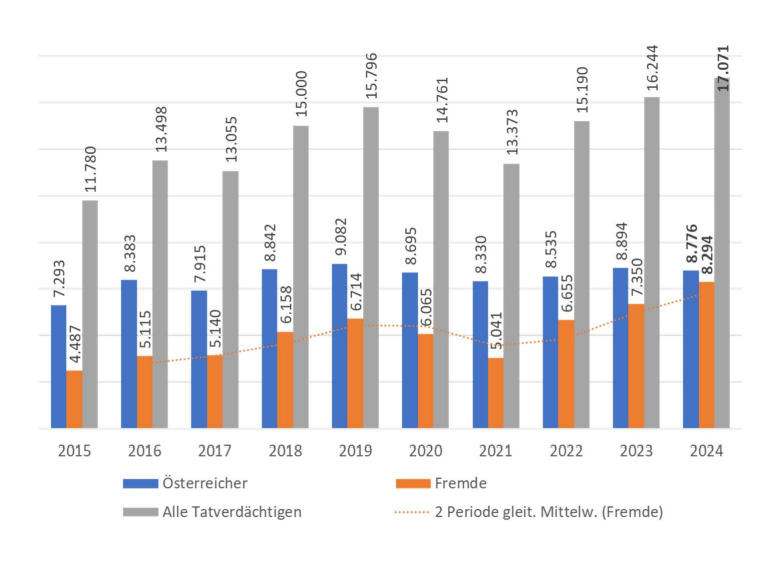

17.071 Tatverdächtige – Hälfte ohne österreichische Staatsbürgerschaft

2024 wurden insgesamt 17.071 Tatverdächtige ausgeforscht – das entspricht einem Anstieg um 5,1 Prozent. 48,6 Prozent davon hatten nicht die österreichische Staatsbürgerschaft (2023: 45,2 Prozent).

Rund sechs Prozent der Tatverdächtigen ohne österreichische Staatsbürgerschaft waren laut der Polizei Asylwerber.

Die größten Gruppen unter den ausländischen Tatverdächtigen kamen aus:

- Deutschland: 1.424

- Rumänien: 1.251

- Türkei: 877

- Schweiz: 743

- Italien: 736

Polizeiliche Herausforderungen

Im Rahmen der Präsentation wurde betont, dass vor allem die Bereiche häusliche Gewalt, Schulgewalt und digitale Kriminalität zunehmende Herausforderungen darstellen. Besonders die steigende Zahl an sehr jungen Tatverdächtigen sei besorgniserregend. Die Polizei setzt auf verstärkte Prävention und Zusammenarbeit mit Schulen und Sozialdiensten.

(VOL.AT)