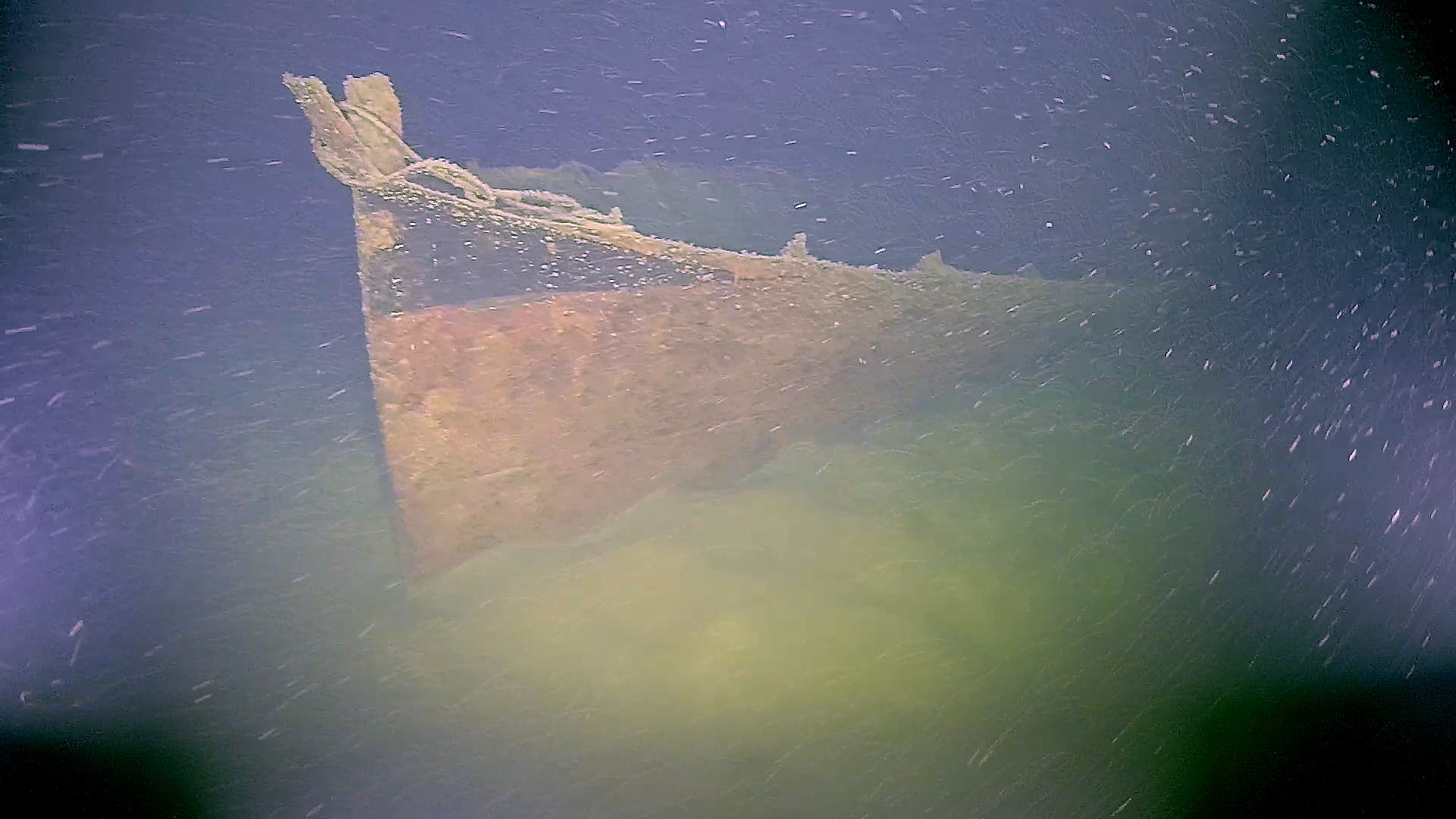

Es ist kalt hier unten, das Licht der Tauchroboter reicht nur wenige Meter weit. Der Seegrund wirkt karg, fast leer – bis plötzlich der Bug eines Dampfers auftaucht. Für die Archäologen des Landesamts für Denkmalpflege (LAD) ist dieser Moment mehr als ein Fund. Er ist ein Blick in eine andere Zeit.

Ein Archiv aus Holz und Stahl

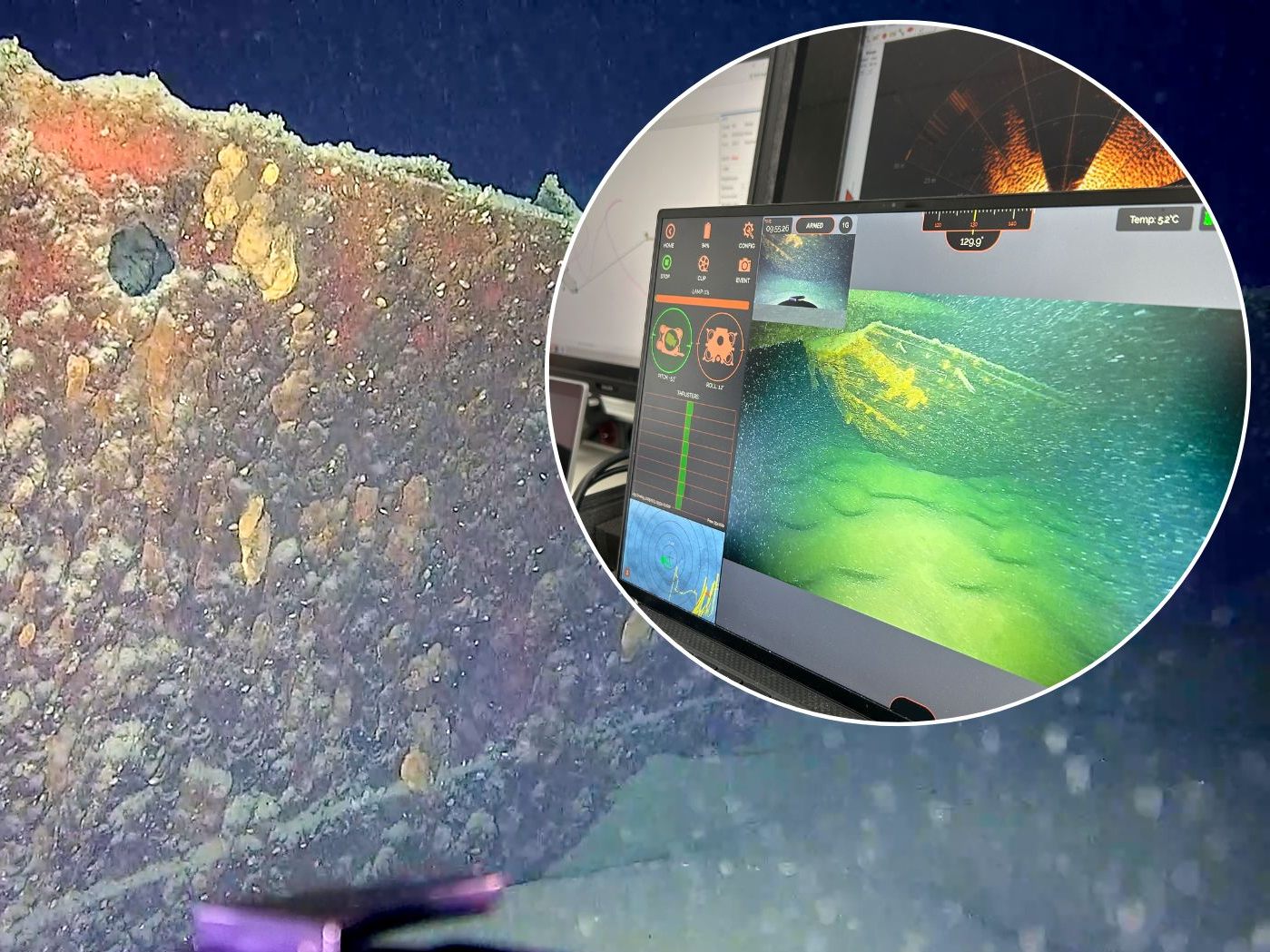

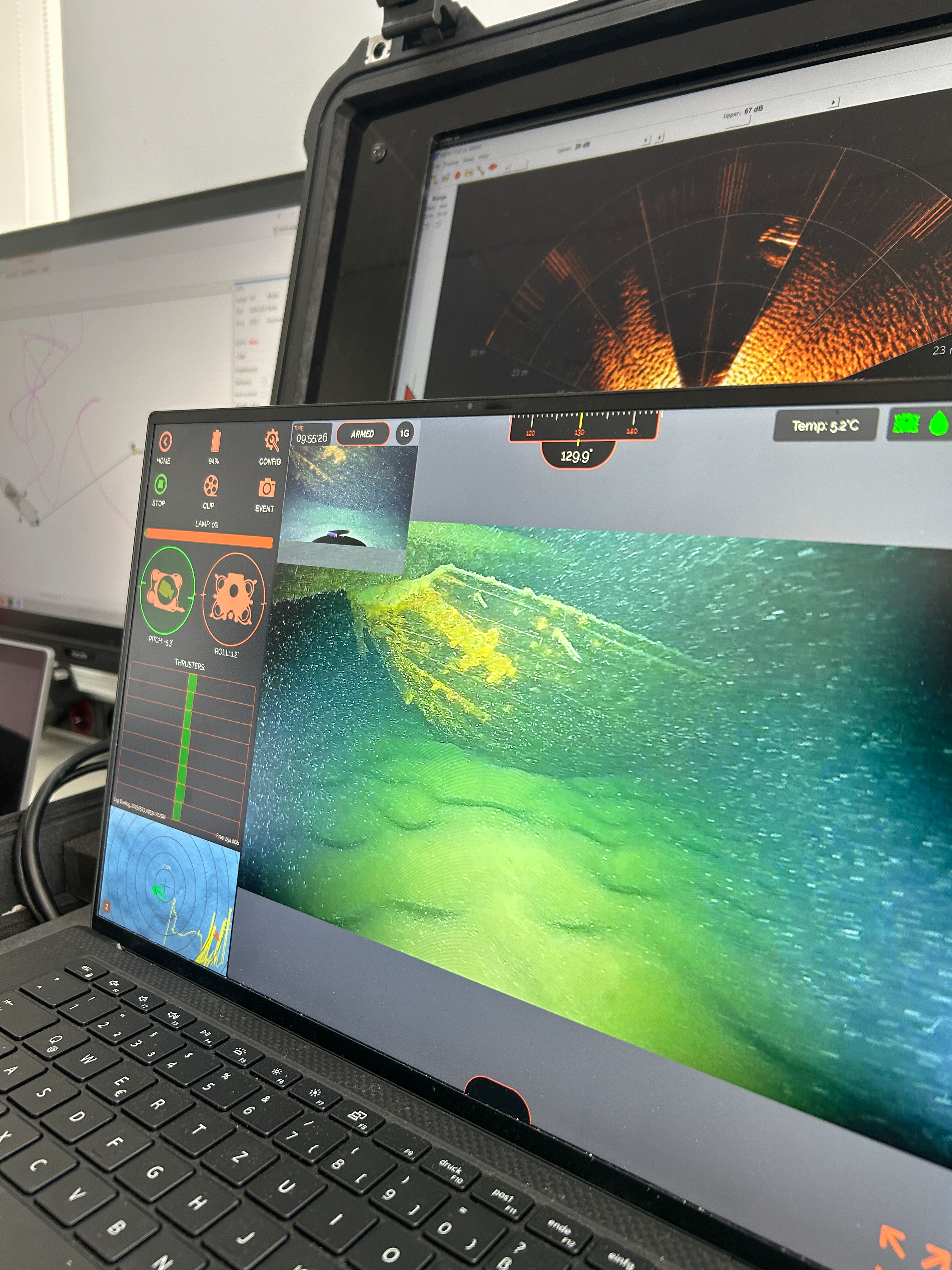

Seit 2022 läuft das Projekt „Wracks und Tiefsee“. Mit hochauflösender Bathymetrie, Sidescan-Sonar und ferngesteuerten Robotern spüren die Experten systematisch auf, was jahrzehntelang im Dunkeln lag. „Das Projekt ist ein bislang einzigartiges Vorhaben im Bereich der Unterwasserarchäologie in Binnengewässern“, sagt Landesarchäologe Prof. Dirk Krausse. Ziel sei es, „Wracks in allen Tiefen des Bodensees zu erfassen, zu dokumentieren und denkmalfachlich zu bewerten“.

Schaufelraddampfer, Segler und ein Rätsel aus Holzfässern

Mehr als 250 verdächtige Strukturen haben die Forscher bislang geortet, 186 davon untersucht. Das Ergebnis: 31 echte Wracks.

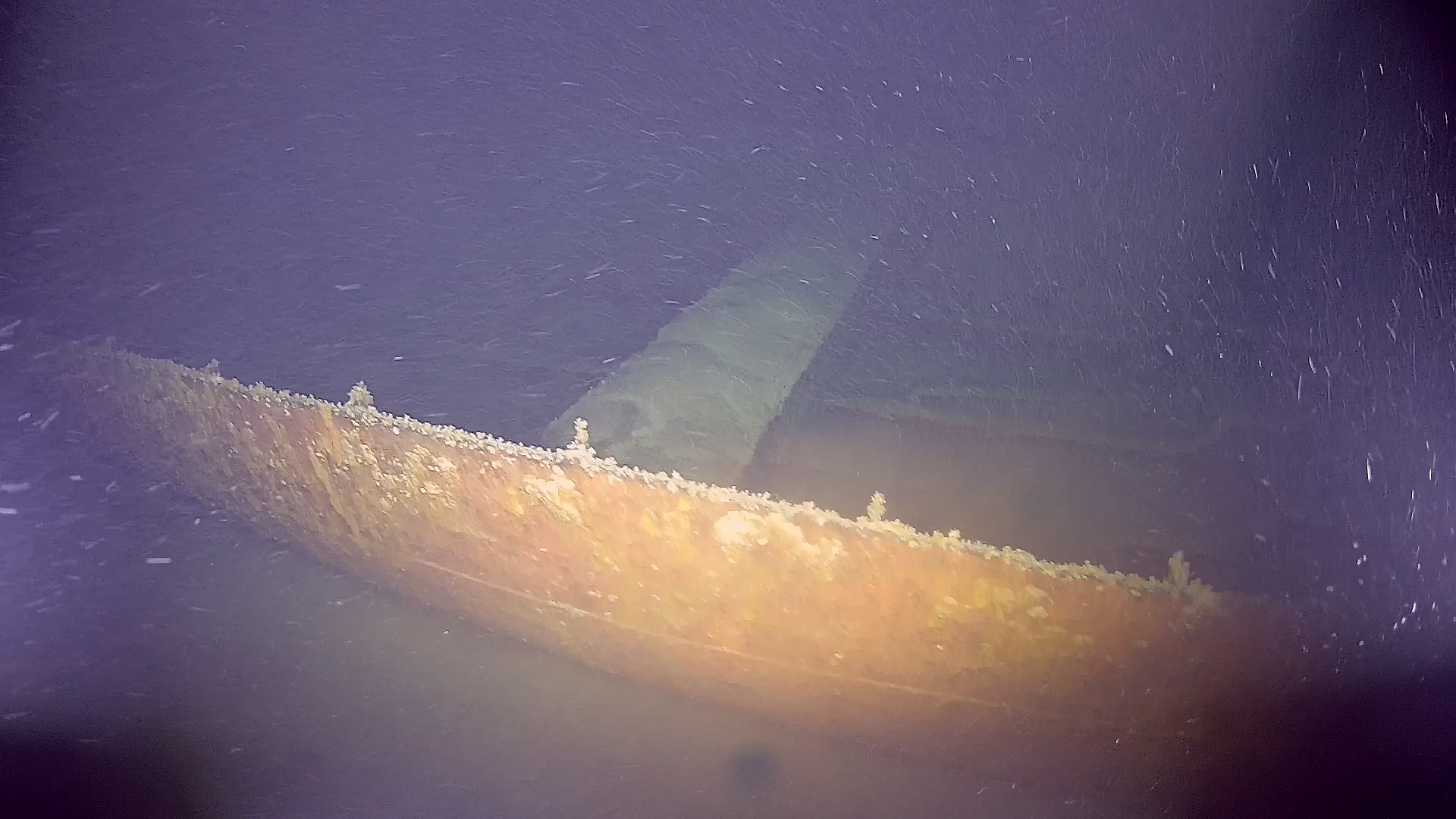

Darunter zwei Metallrümpfe, die wohl zu den legendären Schaufelraddampfern „SD Baden“ und „SD Friedrichshafen II“ gehören. „Die Maße und die Lage sprechen dafür, aber eine endgültige Identifizierung steht noch aus“, sagt die wissenschaftliche Mitarbeiterin Alexandra Ulisch.

Besonders beeindruckend: ein fast vollständig erhaltenes Lastsegelschiff, tief unten im See, mit Mast und Rah – ein Anblick, der selbst erfahrene Unterwasserarchäologen staunen lässt. „Eine Seltenheit in der Unterwasserarchäologie“, so Ulisch. Das Holz ist kaum von Muscheln bedeckt, Klammern und Zahnräder glänzen im Licht der Kameras.

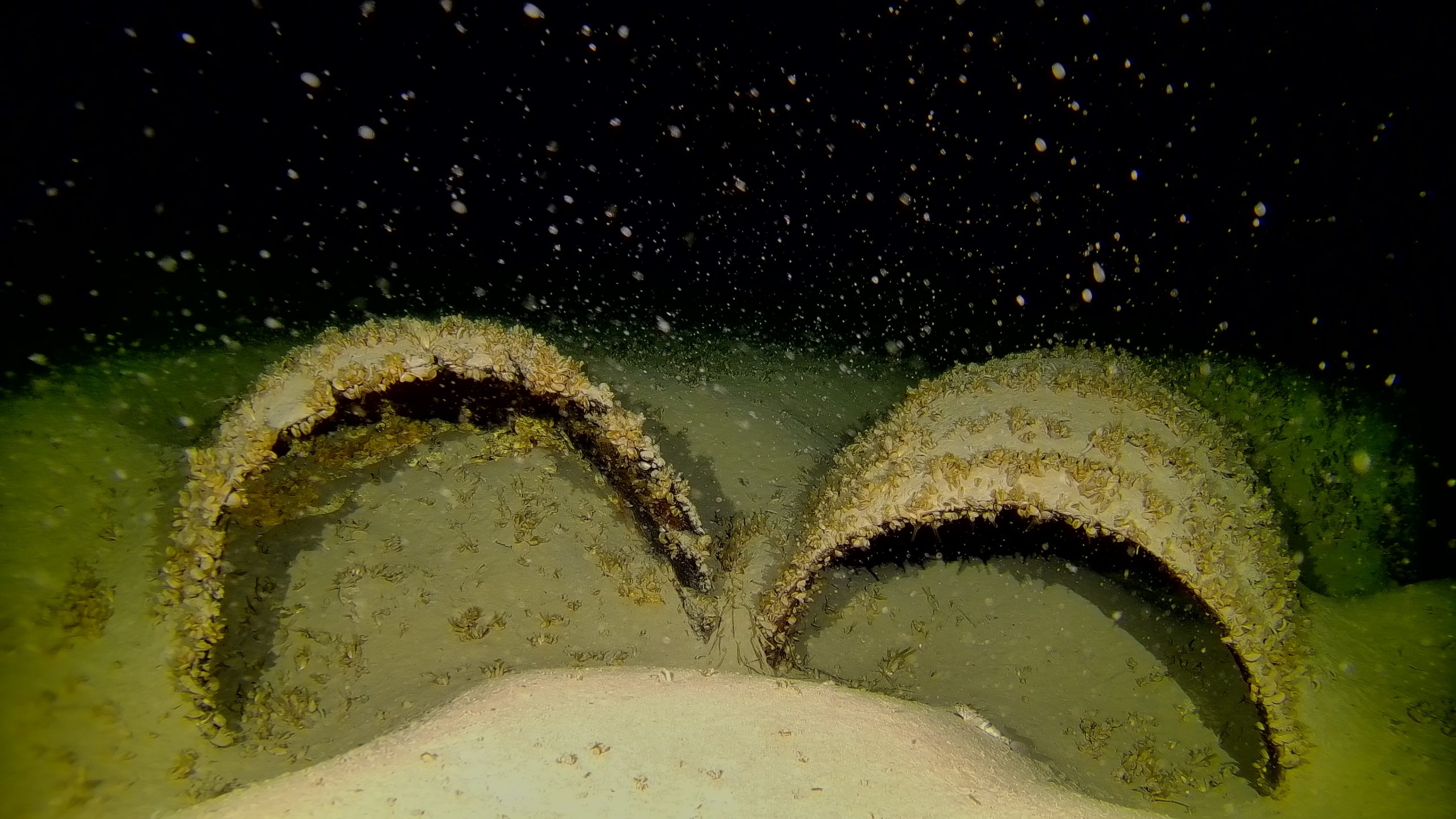

Und dann ist da noch ein Fund, der Rätsel aufgibt: ein Trümmerfeld aus mindestens 17 Holzfässern. Die Deckel, Böden und möglichen Fassmarken sind gut erhalten – doch das Schiff, das sie einst trug, bleibt verschwunden.

Zeitkapseln vergangener Epochen

Für das Projektteam sind die Wracks mehr als technische Objekte. Sie sind Zeugnisse von Handel, Handwerk und Alltag vergangener Generationen. „Wracks sind echte Zeitkapseln, die Geschichten und handwerkliches Können längst vergangener Tage konservieren“, sagt Ulisch.

Projektleiterin Julia Goldhammer betont, wie wichtig der methodische Ansatz ist: „Nur durch die Kombination hochauflösender Datenerfassung und gezielter Nachuntersuchung lassen sich natürliche Strukturen zuverlässig von technischen Objekten unterscheiden.“

Bis zum Sommer 2027 wollen die Archäologen ihre Arbeit abschließen. Doch schon jetzt ist klar: Der Bodensee birgt weit mehr Geschichten, als seine ruhige Oberfläche vermuten lässt.

(VOL.AT)