In Österreich wird die Bevölkerung voraussichtlich am Sonntag, dem 9. Juni 2024, zu den Urnen schreiten. Das bedarf aber noch formell einer Verordnung der Bundesregierung, die auch den Stichtag enthält. Und dann braucht es zu guter Letzt die Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrats sowie die Ausschreibung im Bundesgesetzblatt.

Die Verordnung muss neben dem Wahltag, der laut der zugrunde liegenden Europawahlordnung "auf einen Sonntag oder gesetzlichen Feiertag festzusetzen ist", auch den Stichtag enthalten. Dieser muss zumindest 72 Tage vor dem Wahltag liegen. An ihm orientieren sich diverse Fristen wie die Eintragung in die Wählerevidenz oder das Sammeln von Unterstützungserklärungen für Parteien, die antreten wollen, und nicht im EU-Parlament oder Nationalrat sitzen.

EU-Wahl: Österreich wählt am 9. Juni

Während die Regierung bei der Festlegung des Wahltages im Grunde keine Alternative zum 9. Juni hat, weil er in dem vom EU-Rat festgelegten Zeitraum der einzige Sonn- bzw. Feiertag ist, hat sie beim Stichtag mehr Spielraum. Er darf lediglich nicht vor dem Tag der Ausschreibung und nicht nach dem zweiundsiebzigsten Tag vor dem Wahltag liegen. Bei den vergangenen beiden Urnengängen 2014 und 2019 waren jeweils 75 Tage zwischen Stich- und Wahltag.

Folgt man dieser Logik, dann wäre der Stichtag für die Wahl am 9. Juni der 26. März 2024. Ab diesem Tag beginnen diverse Fristen zu laufen. Etwa können ab dann Wahlkarten angefordert werden. Sie sind für die Briefwahl und die Stimmabgabe in einem "fremden" Wahllokal am 9. Juni nötig. Wahlberechtigt sind alle Personen, die am Stichtag die Voraussetzungen für eine Eintragung in die Europa-Wählerevidenz erfüllen und am Tag der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet haben.

Auch für die Eintragung ins Wählerverzeichnis ist der Hauptwohnsitz am Stichtag ausschlaggebend. Das Wählerverzeichnis wiederum wird am einundzwanzigsten Tag nach dem Stichtag für zehn Tage zur öffentlichen Einsicht aufgelegt.

Für eine Kandidatur bei der Europawahl muss ein Wahlvorschlag eingebracht werden. Dieser muss am 44. Tag vor der Wahl - und zwar spätestens 17.00 Uhr - bei der Bundeswahlbehörde abgegeben werden. Gesammelt werden könnten die entsprechenden 2.600 Unterstützungserklärungen, die die Parteien für ein Antreten benötigt, bis zum 26. April 2024, sollte der Stichtag tatsächlich auf den 26. März fallen.

720 Sitze und ein Mandat mehr für Österreich

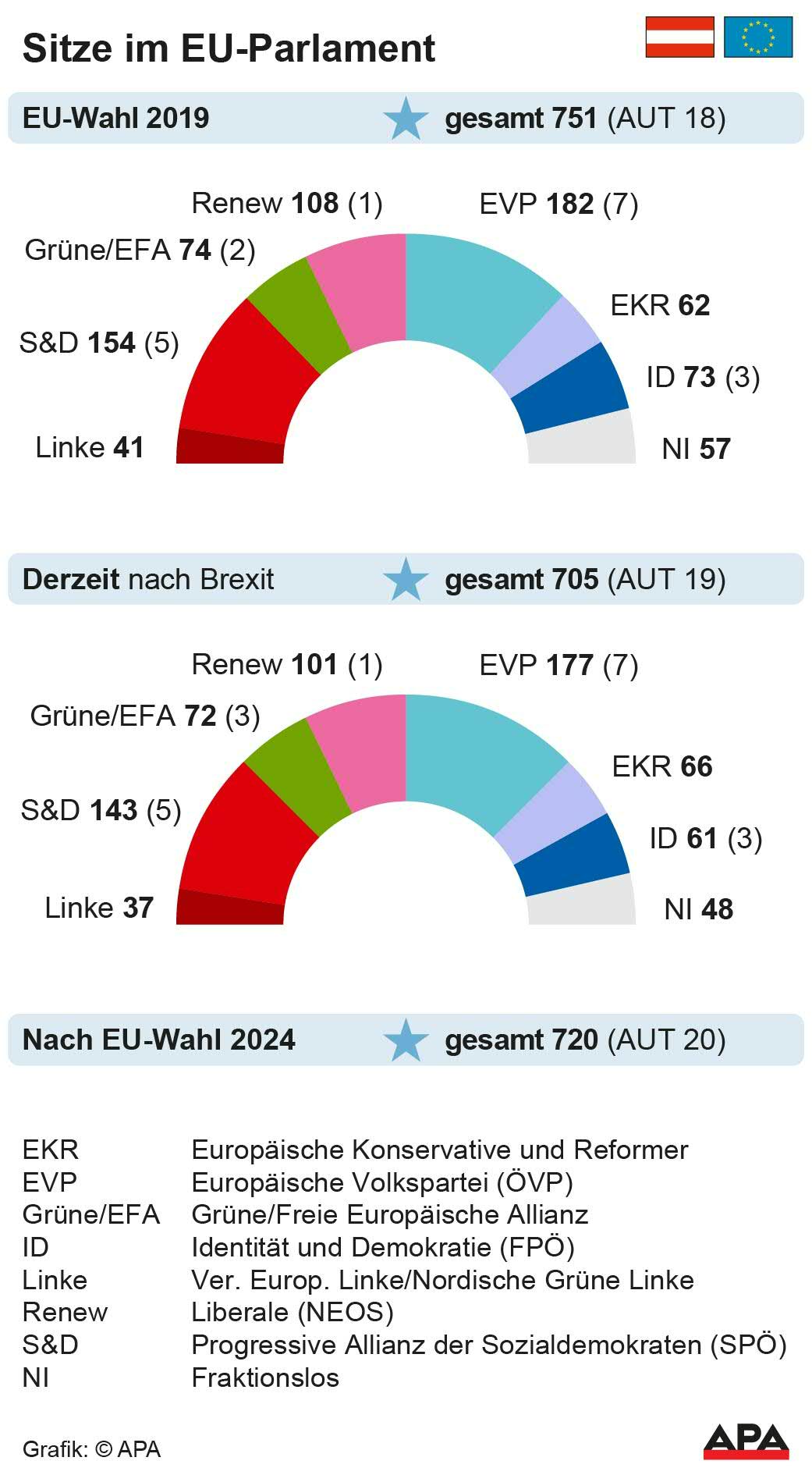

Bei der Europawahl 2024 werden 720 Sitze vergeben. Das sind weniger als im Jahr 2019, als noch 751 Sitze mit Abgeordneten aus 28 Ländern besetzt waren. Mit dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union im Februar 2020 wurde die Zahl der Mandate auf 705 reduziert. Kürzlich beschlossen die EU-Staaten und das EU-Parlament eine Erhöhung der Sitzanzahl von 705 auf 720. Dies bedeutet, dass Österreich im nächsten EU-Parlament 20 statt bisher 19 Mandate erhält.

Durch die Aufstockung soll den demografischen Veränderungen seit 2019 Rechnung getragen werden. Die Sitze werden nach einer Berechnung verteilt, die die Veränderungen in der Bevölkerungszahl berücksichtigt, aber auch die kleinsten EU-Mitgliedsländer leicht überrepräsentiert. Der EU-Vertrag von Lissabon setzt eine Obergrenze von 751 Sitzen für das Europaparlament fest - 750 Sitze zuzüglich des Präsidenten. Kein Mitgliedstaat erhält mehr als 96 Sitze, jedes Land ist aber mit mindestens sechs vertreten.

Zahl der Sitze im Europaparlament hat sich fortlaufend vergrößert

Ursprünglich hatte das EU-Parlament vorgeschlagen, die Zahl der Sitze für die nächste Europawahl auf 716 zu erhöhen. Die nunmehr beschlossene Reform um 15 weitere Mandate bedeutet, dass Frankreich, Spanien und die Niederlande jeweils zwei Abgeordnete hinzugewinnen, während neben Österreich auch noch Belgien, Polen, Slowenien, die Slowakei, Finnland, Lettland, Irland und Dänemark einen zusätzlichen Abgeordneten erhalten.

Die Zahl der Sitze im Europaparlament hat sich im Zuge der EU-Erweiterung fortlaufend vergrößert - der Brexit brachte diesbezüglich eine Umkehr. Der Vorläufer des Europaparlaments, die Gemeinsame Versammlung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), konstituierte sich 1952 mit 78 Abgeordneten, die von den nationalen Parlamenten der sechs Gründerstaaten - Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Belgien und Luxemburg - ernannt wurden. Die daraus hervorgehende "Europäische Parlamentarische Versammlung" hatte 1958 142 Abgeordnete. 1962 wurde sie in "Europäisches Parlament" umbenannt.

Bei der ersten direkten Europawahl im Jahr 1979 hatte das Parlament 410 Sitze, die Gemeinschaft bestand damals aus neun Mitgliedstaaten. Als Kroatien 2013 der EU als 28. Mitgliedsland beitrat, hatte das EU-Parlament 766 Sitze. Seit der Wahl von 2014 gilt die Obergrenze von 751. In Österreich wurden 1996 - ein Jahr nach dem EU-Beitritt - erstmals 21 Europaabgeordnete gewählt. Die bisher geringste Sitzanzahl hatte Österreich nach der Wahl 2009, als 17 Mandate an Austro-Abgeordnete vergeben wurden.

Nach der EU-Wahl 2019 zogen 18 österreichische Mandatare ins EU-Parlament ein: sieben von der ÖVP, fünf der SPÖ, drei der FPÖ, zwei von den Grünen und eine NEOS-Abgeordnete. Von dem 2020 infolge des Brexit zusätzlich freigewordenen 19. Mandat profitierten die Grünen, die einen dritten Sitz erhielten. Das nun beschlossene 20. Mandat würde aus heutiger Sicht auf Basis des Wahlergebnisses von 2019 an die ÖVP gehen. Allerdings werden die Karten zwischen den heimischen Parteien bei der EU-Wahl im kommenden Frühjahr neu gemischt.