Wenn ADHS unerkannt bleibt – warum die Suchtgefahr steigt

Menschen mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) entwickeln deutlich häufiger eine Suchterkrankung als die Allgemeinbevölkerung. Das Risiko ist laut verschiedenen Studien drei- bis viermal so hoch. Die Ursachen dafür sind vielschichtig: neurobiologische Besonderheiten, impulsives Verhalten und psychosoziale Belastungen verstärken sich gegenseitig.

Bis zu 50 Prozent entwickeln eine Suchterkrankung

Wie eine Auswertung der Deutschen Gesellschaft für ADHS zeigt, entwickeln bis zu 50 Prozent der Betroffenen im Lauf ihres Lebens eine Abhängigkeitserkrankung. In der Allgemeinbevölkerung liegt der Anteil bei rund 20 bis 35 Prozent. Besonders gefährdet sind Jugendliche und junge Erwachsene mit unbehandelter ADHS.

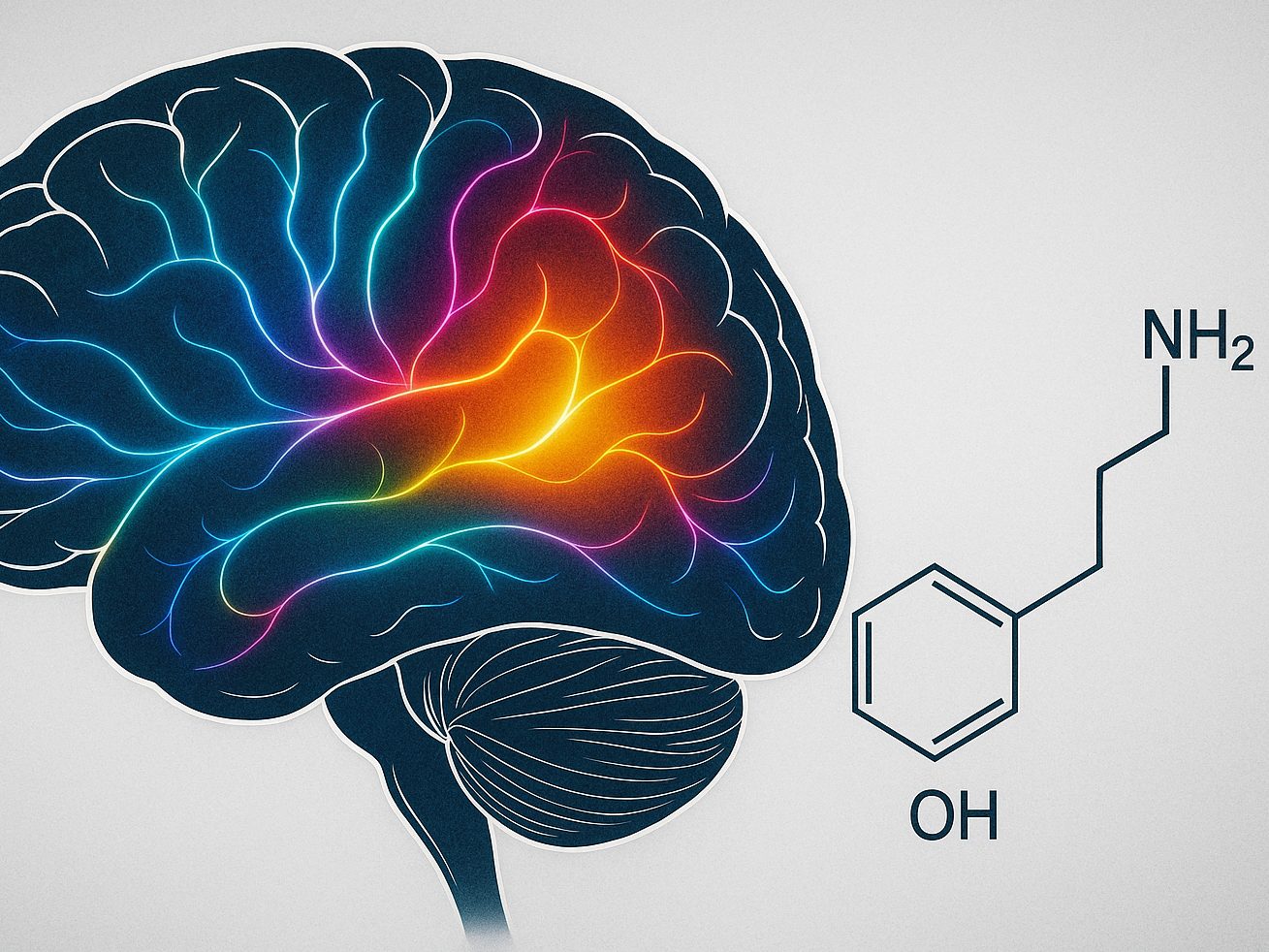

Dopaminmangel als Schlüsselfaktor

Im Zentrum vieler Erklärungsansätze steht der Botenstoff Dopamin. Menschen mit ADHS zeigen häufig eine verminderte Verfügbarkeit dieses Neurotransmitters, der für Motivation, Konzentration und Impulskontrolle zuständig ist. Substanzen wie Nikotin, Alkohol oder Cannabis wirken kurzfristig ähnlich wie Dopamin – was sie als Form der Selbstmedikation besonders attraktiv macht.

Zudem reagiert das Belohnungssystem im ADHS-Gehirn weniger stark auf alltägliche Reize, während Drogen es überproportional aktivieren. Die Folge: Die Wirkung wird als besonders intensiv erlebt – und eine Sucht kann sich schneller entwickeln.

Impulsivität, Reizsuche und Frustration

Typisch für ADHS ist eine erhöhte Impulsivität: Viele Betroffene handeln spontan, ohne mögliche Folgen ausreichend abzuwägen. Hinzu kommt ein ausgeprägtes Bedürfnis nach neuen, intensiven Erfahrungen – sogenanntes «Sensation Seeking». Substanzen liefern hier kurzfristige Belohnungsreize und verstärken die Anfälligkeit für eine Abhängigkeit.

Gleichzeitig berichten viele ADHS-Betroffene von wiederholten Misserfolgen im Alltag. Schulische Probleme, soziale Ablehnung und berufliche Überforderung führen nicht selten zu einem verminderten Selbstwertgefühl. Auch das begünstigt ein Suchtverhalten.

Warum Nikotin und Cannabis so "wirksam" erscheinen

ADHS-Betroffene greifen oft nicht aus Neugier, sondern zur Symptomlinderung zu Substanzen. Nikotin kann kurzfristig beruhigend und konzentrationsfördernd wirken, Cannabis scheint Anspannung abzubauen. Tatsächlich kompensieren diese Substanzen das Dopamindefizit im Gehirn – allerdings nur vorübergehend. Langfristig verstärken sie die Symptome und erhöhen das Risiko einer Abhängigkeit deutlich.

Wenn Belohnung zum Risikofaktor wird

Viele Menschen mit ADHS empfinden alltägliche Erfolgserlebnisse als wenig befriedigend. Ihr Belohnungssystem reagiert schwächer auf natürliche Reize – aber umso stärker auf Substanzen. Alkohol, Kokain oder THC lösen eine übermäßige Dopaminausschüttung aus. Genetische Faktoren wie bestimmte Varianten des DRD4- oder DAT1-Gens verstärken diese Empfindlichkeit zusätzlich.

Der Weg zur Sucht ist oft kürzer

Die Kombination aus impulsivem Verhalten, Dopaminmangel und sensibler Neurobiologie führt dazu, dass ADHS-Betroffene nicht nur häufiger, sondern auch schneller abhängig werden. Chronischer Substanzkonsum wiederum verändert die Struktur des Gehirns – etwa durch eine reduzierte Anzahl von Dopamin-Transportern –, was das Suchtverhalten weiter verstärkt.

Hoffnung durch Forschung: Der Dopamin-Transporter im Fokus

Ein Forschungsteam der Medizinischen Universität Wien, der Johannes Kepler Universität Linz und des NIH (USA) hat kürzlich eine bislang unbekannte Bindungsstelle am Dopamin-Transporter (DAT) entdeckt. Dieses Protein ist entscheidend für den Dopaminhaushalt und damit auch für die Wirkung von Medikamenten und Drogen im Gehirn.

Die in Nature Communications veröffentlichte Studie zeigt: Je nachdem, an welcher Stelle sich ein Wirkstoff an DAT bindet, unterscheidet sich dessen Wirkung erheblich. «Eine Fehlfunktion hier kann massive Auswirkungen auf unser Verhalten haben», so Studienleiter Peter Hinterdorfer. Harald Sitte von der MedUni Wien betont: «Wir sehen darin einen wichtigen Schritt, um Wirkstoffe gezielter und nebenwirkungsärmer zu gestalten.»

Therapie: Was wirklich hilft

Eine gezielte Behandlung kann das Risiko einer Suchterkrankung deutlich senken. Dazu zählen vor allem medikamentöse Therapien mit Wirkstoffen wie Methylphenidat oder Atomoxetin, ergänzt durch Verhaltenstherapie. Strukturiertes Alltagsmanagement, körperliche Aktivität und sozialer Rückhalt gelten ebenfalls als wichtige Schutzfaktoren.

VOL.AT-Interview mit Dr. Ulrich Weiss, FA für Psychiatrie und Psychotherapie

Herr Dr. Weiss, eine Studie der Universität Bonn aus dem Jahr 2023 zeigt: Rund 21 Prozent der suchterkrankten Erwachsenen haben eine ADHS-Diagnose – in der Gesamtbevölkerung liegt dieser Anteil bei nur etwa zwei bis drei Prozent. Können Sie diesen Zusammenhang zwischen ADHS und Suchtgefährdung aus Ihrer klinischen Erfahrung bestätigen?

Dr. Ulrich Weiss: Ja, das kann ich aus klinischer Erfahrung bestätigen. Menschen mit ADHS haben ein deutlich höheres Risiko, eine Sucht zu entwickeln. Sie neigen häufiger zu impulsivem Verhalten und nutzen Substanzen oft zur Selbstberuhigung. Eine längerfristig eingesetzte sogenannte «Selbstmedikation» erhöht das Risiko einer Abhängigkeitsentwicklung. Wird ADHS nicht erkannt oder behandelt, steigt das Risiko für eine Suchterkrankung deutlich.

Welche Faktoren sehen Sie als zentrale Ursache dafür, dass Menschen mit ADHS offenbar häufiger eine Sucht entwickeln – spielt dabei das beeinträchtigte Belohnungssystem, wie es in aktuellen neurobiologischen Modellen beschrieben wird, tatsächlich eine entscheidende Rolle?

Dr. Ulrich Weiss: Das beeinträchtigte Belohnungssystem spielt eine wichtige Rolle. Menschen mit ADHS empfinden Belohnungen oft schwächer und suchen daher nach schnellen, intensiven Reizen – etwa durch Alkohol oder Drogen. Auch Impulsivität, Stress und emotionale Probleme tragen dazu bei, dass sie anfälliger für Sucht sind.

Wenn ADHS-Patienten durch ein defizitäres Belohnungssystem stärker auf schnelle Reize und ‹Kicks› reagieren: Halten Sie es für therapeutisch sinnvoll, gezielt sogenannte ‹positive Süchte› zu fördern – etwa durch Sport, kreative Arbeit oder projektbasiertes Arbeiten –, statt rein abstinenzorientiert zu behandeln?

Dr. Ulrich Weiss: Ja, das halte ich für sehr sinnvoll. Positive, gesunde Reize wie Sport, Kreativität oder sinnvolle Projekte können das Belohnungssystem ansprechen und stabilisieren. Sie helfen, innere Unruhe abzubauen und fördern Motivation und Struktur. Gerade bei ADHS sind solche Ansätze oft wirksamer als reine Abstinenzforderungen. Ausgehend von der Hypothese, dass Abhängigkeitsentwicklungen oft chronifizierte Prozesse darstellen, kann eine von außen geforderte Abstinenz ein zu hohes Therapieziel sein, was unter anderem betroffene Personen auch abhält, Therapieangebote aufzusuchen.

Erleben Sie in Ihrer Praxis, dass ADHS im Erwachsenenalter noch immer häufig unerkannt bleibt – und was bedeutet das für die Behandlung von Menschen mit Suchtproblemen, deren eigentliche Ursache womöglich gar nicht diagnostiziert wurde?

Dr. Ulrich Weiss: ADHS wird im Erwachsenenalter noch oft übersehen. Viele Betroffene werden erst erkannt, wenn sie wegen Suchtproblemen in Behandlung kommen. Ohne die richtige Diagnose bleibt die Ursache unbehandelt – und die Suchttherapie greift oft zu kurz. Eine genaue Abklärung ist daher sehr wichtig für den Therapieerfolg. Neben einer sorgfältigen ADHS-Abklärung ist es sinnvoll, etwaige andere Diagnosen als Ursache für eine Konsumstörung auszuschließen. Nicht selten können zum Beispiel Depressionen, Angst- und Traumafolgestörungen Überschneidungen zu ADHS-Symptomen zeigen.

Was braucht es aus Ihrer Sicht, um das Suchtrisiko bei ADHS frühzeitig zu senken – welche Rolle spielen dabei Schule, Elternhaus, Aufklärung oder auch niederschwellige therapeutische Angebote für Jugendliche?

Dr. Ulrich Weiss: Frühe Aufklärung und Sensibilität im Elternhaus und in der Schule sind entscheidend. Lehrkräfte und Eltern sollten ADHS-Symptome erkennen und ernst nehmen. Wichtig sind auch frühe Diagnostik, passende Unterstützung und niedrigschwellige Therapieangebote für Kinder und Jugendliche. Zudem kann bei Notwendigkeit eine medikamentöse Begleitbehandlung eine wichtige Strategie sein, um insgesamt das Suchtrisiko deutlich senken zu können.

Zur Person: Dr. med. Ulrich Weiss, FA für Psychiatrie und Psychotherapie FMH

Dr. Ulrich Weiss stammt aus Hard in Vorarlberg. Er absolvierte sein Medizinstudium an der Universität Innsbruck, wo er auch zum Doktor der Medizin promovierte. Heute lebt und arbeitet er in Zürich als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH.

Seine berufliche Laufbahn führte ihn unter anderem als Assistenzarzt an die Clienia AG, zur integrierten Psychiatrie Winterthur (ipw) sowie zum Arud Zentrum für Suchtmedizin Zürich. Anschließend war er dort als Oberarzt in der integrierten Suchthilfe Winterthur tätig.

Derzeit führt Dr. Weiss eine eigene Praxis in Zürich, in der er Patientinnen und Patienten mit einem breiten Spektrum an psychiatrischen und psychotherapeutischen Anliegen betreut.

Häufige Fragen zum Zusammenhang von ADHS und Sucht

Was sagen Studien zum Suchtverhalten bei ADHS?

Untersuchungen zeigen, dass bis zu 50 % der ADHS-Betroffenen im Laufe ihres Lebens eine Suchterkrankung entwickeln – besonders bei unbehandelter ADHS.

Welche Ursachen erhöhen das Risiko?

Neurobiologische Defizite, Impulsivität, Reizsuche sowie psychosoziale Belastungen wirken zusammen und erhöhen das Suchtpotenzial deutlich.

Was hilft zur Prävention?

Frühzeitige Diagnose, medikamentöse Behandlung, Verhaltenstherapie sowie soziale Stabilität können das Risiko deutlich senken.

Rechtlicher Hinweis

Dieser Artikel dient ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzt keine medizinische oder psychotherapeutische Beratung.

Bei Verdacht auf eine ADHS-Erkrankung oder eine Suchterkrankung wenden Sie sich bitte an eine Ärztin, einen Arzt oder eine qualifizierte therapeutische Fachperson. Die beschriebenen Erkenntnisse basieren auf dem Stand der Wissenschaft zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich durch neue Forschungsergebnisse ändern.

Hilfe & Beratung

- Rat auf Draht – 147.at (für Kinder und Jugendliche)

- Pro Mente Austria

- Psychiatrische Notrufnummer Österreich: 0800 400 161

Quellen und weiterführende Informationen

- ADHS München – ADHS und Sucht bei Erwachsenen

- Suchtkoordination Burgenland – Erhöhtes Suchtrisiko bei ADHS

- Gemeinsam ADHS begegnen – ADHS und Sucht bei Jugendlichen

- ADxS.org – Dopamin und Stress bei ADHS

- MyWay Betty Ford Klinik – ADHS und Sucht

- MedUni Wien – Neue Studie zu Dopamin-Transporter und ADHS

- Nature Communications – Studie zum Dopamin-Transporter (2025)