Klimawandel ist Schuld an der Katastrophe von Blatten

Das sagte der Permafrost-Experte Christophe Lambiel von der Universität Lausanne in einem Interview mit der Zeitung "Le Nouvelliste" und der Plattform Arcinfo vom Freitag. Am Mittwoch war der Gletscher abgebrochen und hatte einen riesigen Murenabgang aus Eis, Schlamm und Geröll verursacht, der den Ort Blatten verschüttete.

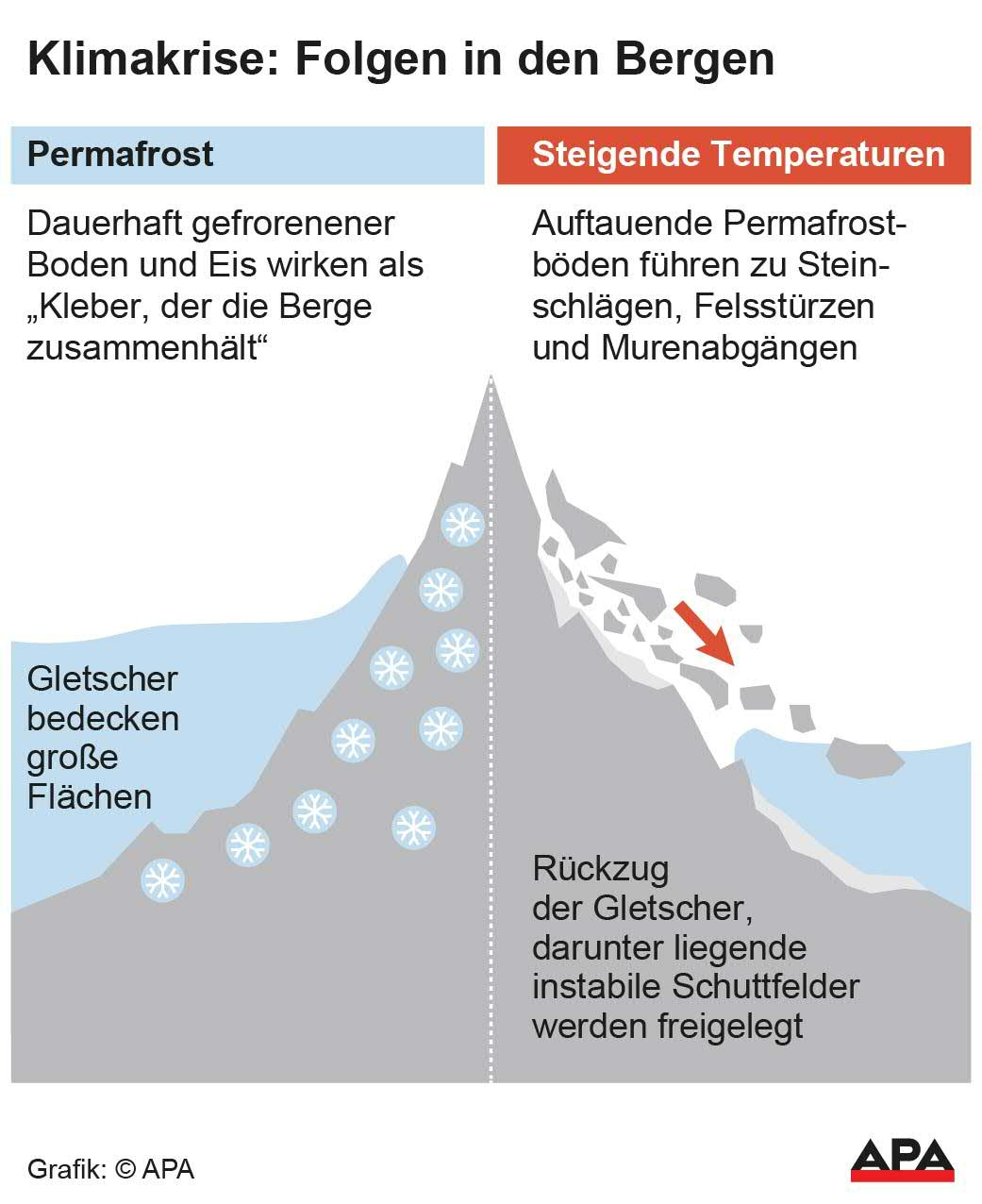

Die 500 Meter hohe Felswand über dem Birchgletscher liege in der Permafrostzone, erklärte der Professor der Universität Lausanne. Der Permafrost taut aufgrund der Klimaerwärmung. Dadurch wird das Gestein laut Lambiel instabil. Das herausgebrochene Gestein wiederum belastete den Gletscher und beschleunigte diesen auf dem steilen Hang.

Die Nordhänge über 3.000 Meter Seehöhe befinden sich in den Alpen im Permafrost, sagte Lambiel weiter. Die dauernd gefrorenen Böden erwärmten sich indes in den letzten zehn Jahren stark, vor allem seit 2022.

Fatale Beschleunigung

Er kenne in den Alpen keinen ähnlichen Bergsturz wie den von Blatten. Drei Millionen Kubikmeter Gestein stürzten auf den Gletscher und später auf das Dorf. Der ohnehin schon schnell nach unten fließende Birchgletscher habe sich durch die Gesteinslast noch stärker beschleunigt und sei schließlich zusammengebrochen, sagte der Lausanner Professor. Das sei eine noch nie dagewesene Abfolge.

Seiner Ansicht nach rührt die Anfälligkeit des Gebiets oberhalb von Blatten von der Instabilität des Gesteins und des Gletschers her. Damit bestehe eine eindeutige geologische Komponente. Da die Bewegung des Berges bereits lange anhielt, handelt es sich laut Lambiel um eine tiefe Rutschung, "die sich in den letzten Tagen brutal beschleunigt hat".

Hochgebirgsforscher Jan Beutler zum Gletschersturz

Beim Erhalt der Gletscher zählt jedes Zehntelgrad

Beim Erhalt der nicht-polaren Gletschermasse geht es um jedes Zehntelgrad. Gelingt es, die Erderwärmung auf 1,5 Grad einzuschränken statt auf 2,7 Grad, könnte doppelt so viel Eis gerettet werden. Dies zeigt eine Studie mit Beteiligung von Universität Innsbruck und ETH Zürich. Der Gletscherschwund führt nicht nur zum Anstieg des Meeresspiegels. Er gefährdet die Trinkwasserversorgung und erhöht das Risiko für Naturkatastrophen wie den Gletscherabbruch in Blatten in der Schweiz.

Die Studie, die am Freitag im Fachjournal "Science" publiziert wurde, zeigt, dass jedes Zehntelgrad mehr ein Abschmelzen von weiteren zwei Prozent Gletschereis bedeutet. Könnte die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden, würden 54 Prozent der nicht-polaren Gletscher erhalten. Das sind mehr als doppelt so viele wie bei 2,7 Grad. Die aktuelle Klimapolitik steuert jedoch auf eine Erderwärmung von etwa 2,7 Grad zu.

Gletscher seien sehr gute Indikatoren für den Klimawandel, wurde Lilian Schuster von der Universität Innsbruck als Co-Autorin der Studie in einer Aussendung der ETH Zürich zitiert. "Da sie sich jedoch nur langsam und über sehr lange Zeiträume an Klimaveränderungen anpassen, zeigt ihre heutige Größe bei weitem nicht das tatsächliche Ausmaß des bereits erfolgten Klimawandels." Der Zustand der Gletscher sei heute schlechter, als es in den Bergen aussehe.

(APA)