KI-Gesichtserkennungssoftware fand RAF-Terroristin in nur 30 Minuten

In weniger als 30 Minuten entdeckte Michael Colborne eine bedeutende Spur in einem der berüchtigtsten Kriminalfälle Deutschlands. Der Investigativjournalist nutzte dafür die KI-Gesichtserkennungssoftware des internationalen Recherchekollektivs “Bellingcat”. Die deutschen Behörden hatten 30 Jahre lang nach der RAF-Terroristin Daniela Klette gesucht, die schließlich Ende Februar 2024 in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg festgenommen wurde.

Wie Michael Colborne in einem Interview mit der Nachrichtenwebsite Zeit enthüllte, war er der RAF-Terroristin jedoch bereits Monate zuvor auf der Spur. Der Journalist, der sich auf Extremismus und Verschwörungsideologen spezialisiert hat, führte Recherchen im Auftrag der Verantwortlichen des Kriminal-Doku-Podcasts “Legion: Most Wanted” (ARD und rbb) durch. Dabei nutzte er verschiedene Softwares für Gesichtserkennung und analysierte alte Fotos der RAF-Terroristin Daniela Klette.

Colborne enthüllt im Interview nicht, um welche Programme es sich handelt. Ein Blick in das Transkript des Legion: Most Wanted-Podcasts, das vom rbb bereitgestellt wird, zeigt jedoch, dass er anfangs eine Software von Amazon nutzte. Es könnte sich dabei um das Tool Amazon Rekognition handeln. Für seine Recherche verwendete Colborne keine streng geheime Software, sondern griff auf frei zugängliche Datenbanken, Fotos und KI-Programme zurück. Obwohl einige dieser Programme kostenpflichtig sind, sind sie potenziell für jeden zugänglich.

Die Technik hinter der Gesichtserkennung: Ein Blick in die Software

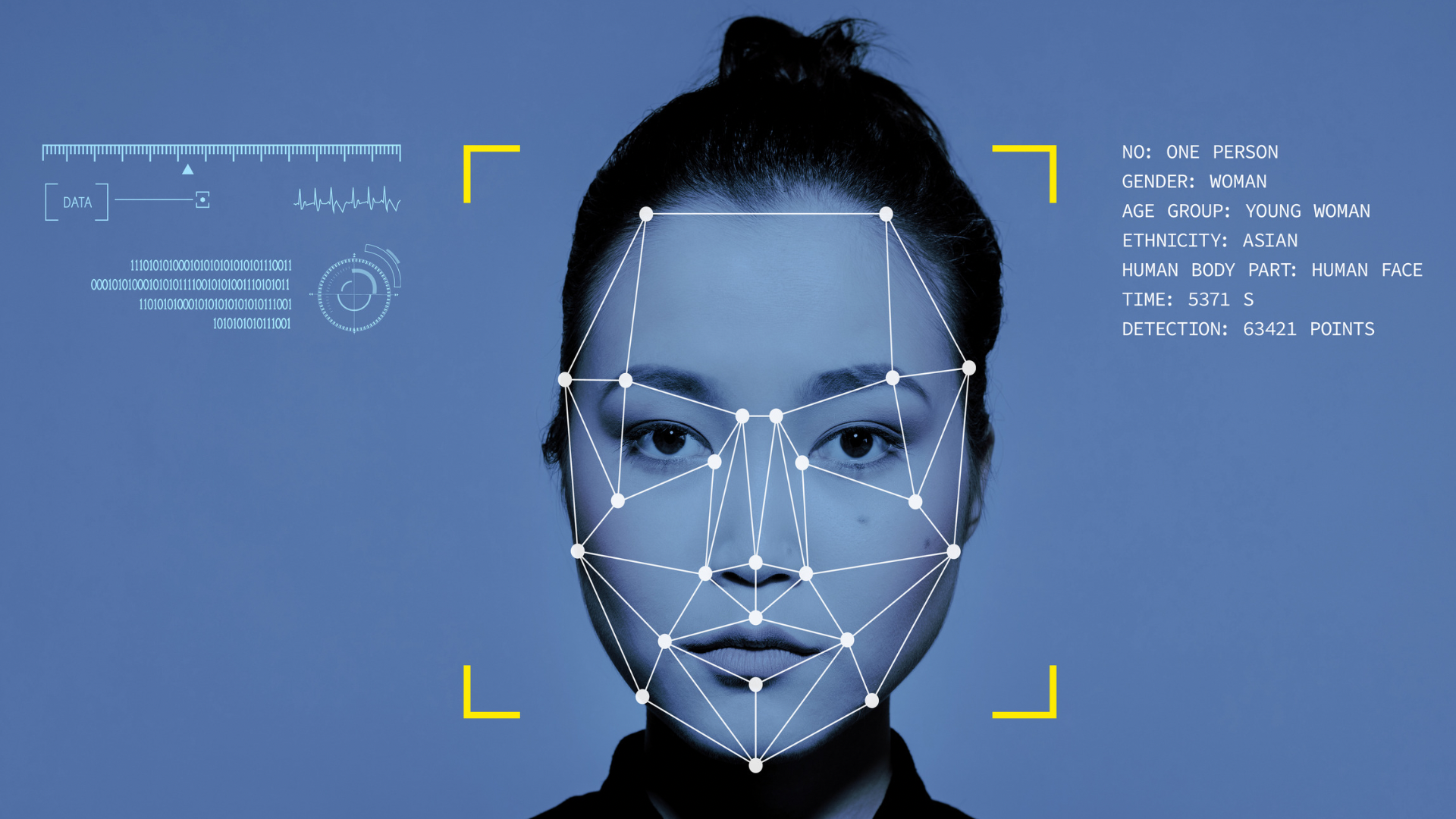

Das Konzept ist simpel: Die Programme durchsuchen hochgeladene Fotos und analysieren Gesichtsmerkmale wie spezielle Ausprägungen, Kopfform, geometrische Anordnungen und sogar Textureigenschaften. Da sich diese Merkmale bei jedem Menschen unterscheiden und jedes Gesicht einzigartig ist, entsteht bei unterschiedlicher Fotoqualität ein individuelles Gesichtsprofil. Anschließend durchsucht die Software das Internet, einschließlich Fotodatenbanken, Webseiten und Online-Foren, nach diesem Profil. Im Fall der RAF-Terroristin mit Erfolg.

Colborne stieß neben zahlreichen Fahndungsfotos im Internet auch schnell auf Bilder, die vermeintlich Daniela Klette in einem Fitnessstudio und einem deutsch-brasilianischen Kulturverein zeigen. Da KI-Gesichtserkennung jedoch nicht immer fehlerfreie Ergebnisse liefert, überprüfte der Journalist die Bilder mit mehreren Programmen und nutzte zusätzlich ein Gesichtsvergleichstool. Und auch diese Überprüfung deutete darauf hin, dass die Person auf den gefundenen Fotos die gesuchte RAF-Terroristin ist. Die gesamte Recherche dauerte gerade einmal 30 Minuten.

Colborne schlug den Machern des “Most Wanted”-Podcasts vor, die Spur der entdeckten Bilder weiterzuverfolgen. Trotz fehlender Beweise stellten sie die Recherche ein. Das Landeskriminalamt hält die Identität des entscheidenden Hinweisgebers im Fall Daniela Klette geheim. Colborne behauptet jedoch in einem Interview, dass er es nicht war. Er deutet an, dass auch andere Journalisten zur gleichen Zeit mit ähnlichen Methoden recherchierten und als potenzielle Informanten in Frage kämen.

Neue Dimensionen in der Kriminalermittlung

Dieses Beispiel verdeutlicht, welche Möglichkeiten sich mithilfe von KI und Gesichtserkennung auch im Bereich der Kriminalermittlung eröffnen. Die Tatsache, dass solche eine Software innerhalb weniger Minuten entscheidende Hinweise zu einem Fall liefert, an dem sich deutsche Behörden bereits Jahrzehnte lang abmühen, ist beeindruckend, aber auch beunruhigend. Es zeigt deutlich, wie einfach es ist, mit frei verfügbaren Tools andere Personen aufzuspüren.

Aus diesem Grund gibt es in Deutschland eine Kontroverse über den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware, wie vom Verbraucherschutz betont wird. Insbesondere in Bezug auf die Datenschutz-Grundverordnung werden solche Programme kritisch beurteilt. Obwohl Tools wie Amazon Rekognition, das von Facebook entwickelte DeepFace oder Clearview offiziell nicht verboten sind, zumindest nicht für private und polizeiliche Zwecke, bestehen Bedenken.

Prinzipiell können sie aber von jedem genutzt werden. Die einzige Voraussetzung ist normalerweise, dass Sie ein Konto erstellen. Bei den meisten Anbietern müssen Sie auch ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen, für das jedoch oft nur wenige Euro anfallen.