EU-Renaturierungsgesetz - Verfassungsjurist Bußjäger sieht "absolutes Neuland"

"Das Vorliegende reicht auf keinen Fall", meinte der an der Universität Innsbruck lehrende Vorarlberger im Gespräch mit der APA. Die blockierende "einheitliche Länderstellungnahme" gelte weiterhin. Wie diese nun aufgehoben werden könne, sei "absolutes Neuland".

Ein bisher nie dagewesener Fall

"Wir hatten so einen Fall überhaupt noch nie", sagte Bußjäger. Bisherige Revisionen von gemeinsamen Bundesländer-Beschlüssen, die ihnen in jenen Angelegenheiten zugestanden werden, die im österreichischen Recht (wie im Fall des Umwelt- und Naturschutzes) Ländersache sind, seien ebenfalls einheitlich zustande gekommen.

Dass nun zwei Bundesländer erklärt haben, aufgrund erfolgter Abänderungen des EU-Gesetzesvorschlags ihre bisher ablehnende Haltung aufgeben zu wollen, reiche nicht aus, so der Experte. "Die einheitliche Länderstellungnahme liegt weiterhin vor." Um diese zu ändern, müssten die Landeshauptleute einen neuen Beschluss fassen.

Verfahren zur Aufhebung der Blockade

Dies sei freilich nicht notwendigerweise bei einer Landeshauptleutekonferenz zu fassen, sondern könne auch per Umlaufbeschluss erfolgen. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat als derzeitige Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz am Freitag angekündigt, den Landesamtsdirektor in St. Pölten damit zu beauftragen, nochmals die Beratungen mit seinen Amtskollegen in den Ländern aufzunehmen.

Eines stellte Bußjäger freilich klar: Für einen neuen Beschluss brauche es keine Einheitlichkeit. Die bisherige Regel sei gewesen, dass mindestens fünf Bundesländer für eine einheitliche Stellungnahme sein müssten und keines explizit dagegen sein dürfe. Wenn sich nun zwei Bundesländer explizit und im passenden formalen Rahmen dagegen aussprächen, sei diese Einheitlichkeit nicht mehr gewährleistet und die Länder-Blockade aufgehoben.

Zustimmung der Minister erforderlich

Dass dies freilich noch kein Grünes Licht für eine Zustimmung von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) beim nächsten EU-Umweltrat am 17. Juni in Luxemburg bedeute - sofern die belgische Ratspräsidentschaft tatsächlich das Thema erneut auf die Agenda setzt -, hatte Bußjägers Kollege Walter Obwexer am Mittwoch im "Kurier" ausgeführt.

Umweltschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) während des Pressefoyers

Keine Einheitlichkeit erforderlich

Bußjäger kann der Auffassung des Europarechtlers "viel abgewinnen". Dies sei zwar "eine völlig andere Baustelle" als die Frage des Bundesländer-Vetos, doch Paragraf 5 des Bundesministeriengesetzes sehe tatsächlich bei gemeinsamen Materien auch gemeinsames Vorgehen vor.

Bekanntestes - und unrühmliches - Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit sei das Zurückpfeifen des von Gewessler nach Brüssel geschickten Entwurfs des Nationalen Energie- und Klimaplans (NEKP), den Edtstadler als nicht akkordierte Regierungsposition beeinspruchte.

Politische Realitäten

Dass sich die Grünen mit ihrem Koalitionspartner auf Regierungsebene vor Mitte Juni auf eine gemeinsame Position zum Renaturierungsgesetz einigen können, gilt nicht zuletzt angesichts der anhaltend ablehnenden Haltung der ÖVP-regierten Bundesländer als ausgeschlossen. Die Frage ist, ob die Grüne Umweltschutzministerin kurz vor Ende der Legislaturperiode in Brüssel einen Alleingang wagen würde.

Schlupflöcher in der Verfassung

Ein Schlupfloch der Bundesverfassung werde sie dafür jedoch nicht nützen können, argumentierte Bußjäger. Auf "zwingende integrations- und außenpolitischen Gründe", die laut Artikel 23d ihr ermöglichen würden, von einer einheitlichen Länderstellungnahme abzuweichen, werde sie sich nicht berufen können.

Dass durch eine Ablehnung des "Nature Restauration Law" Österreich außenpolitischer Schaden oder der EU integrationspolitischer Schaden entstehe, könne angesichts der ablehnenden Haltung etlicher EU-Länder nicht ins Treffen geführt werden.

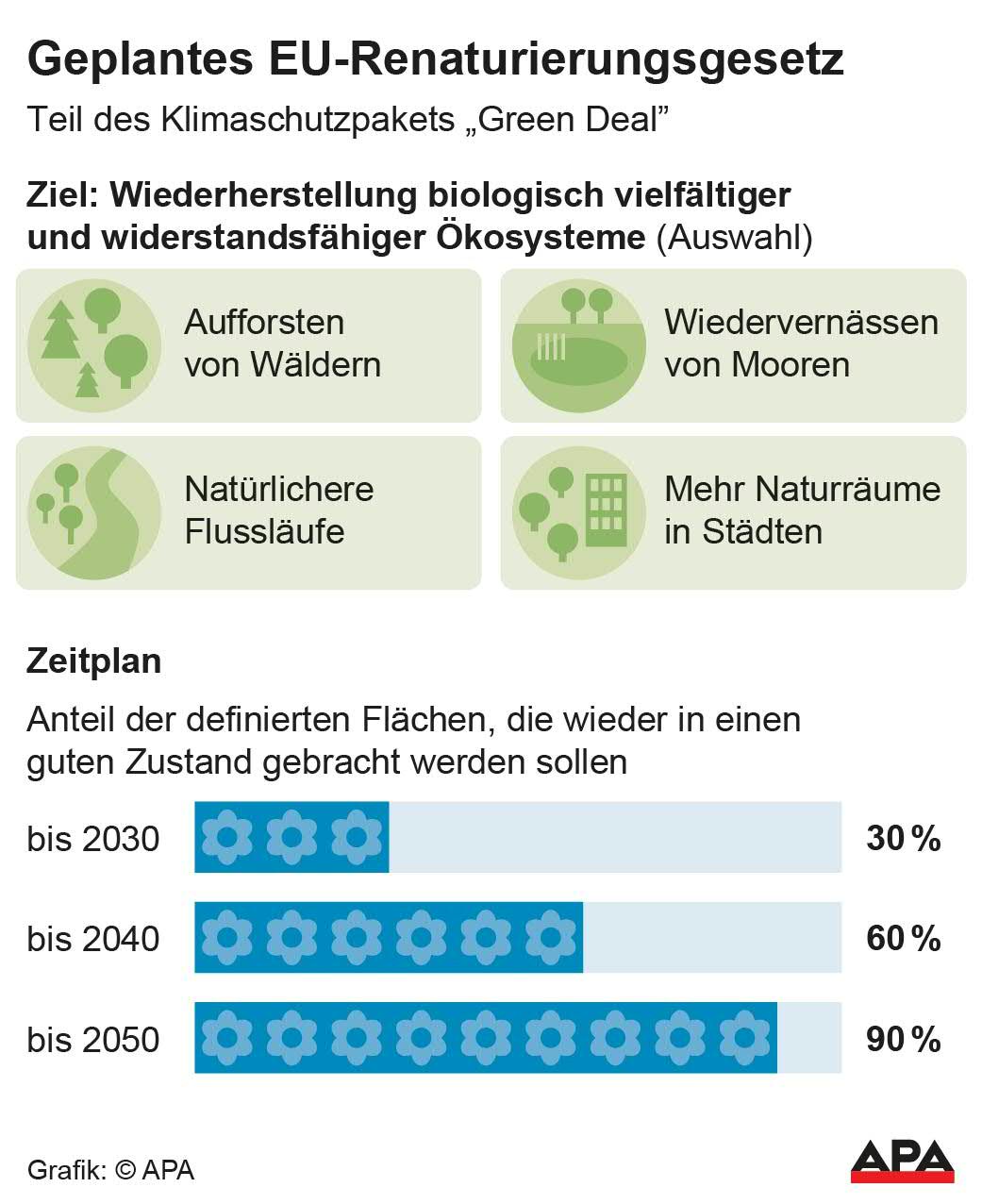

Inhalt des Gesetzes

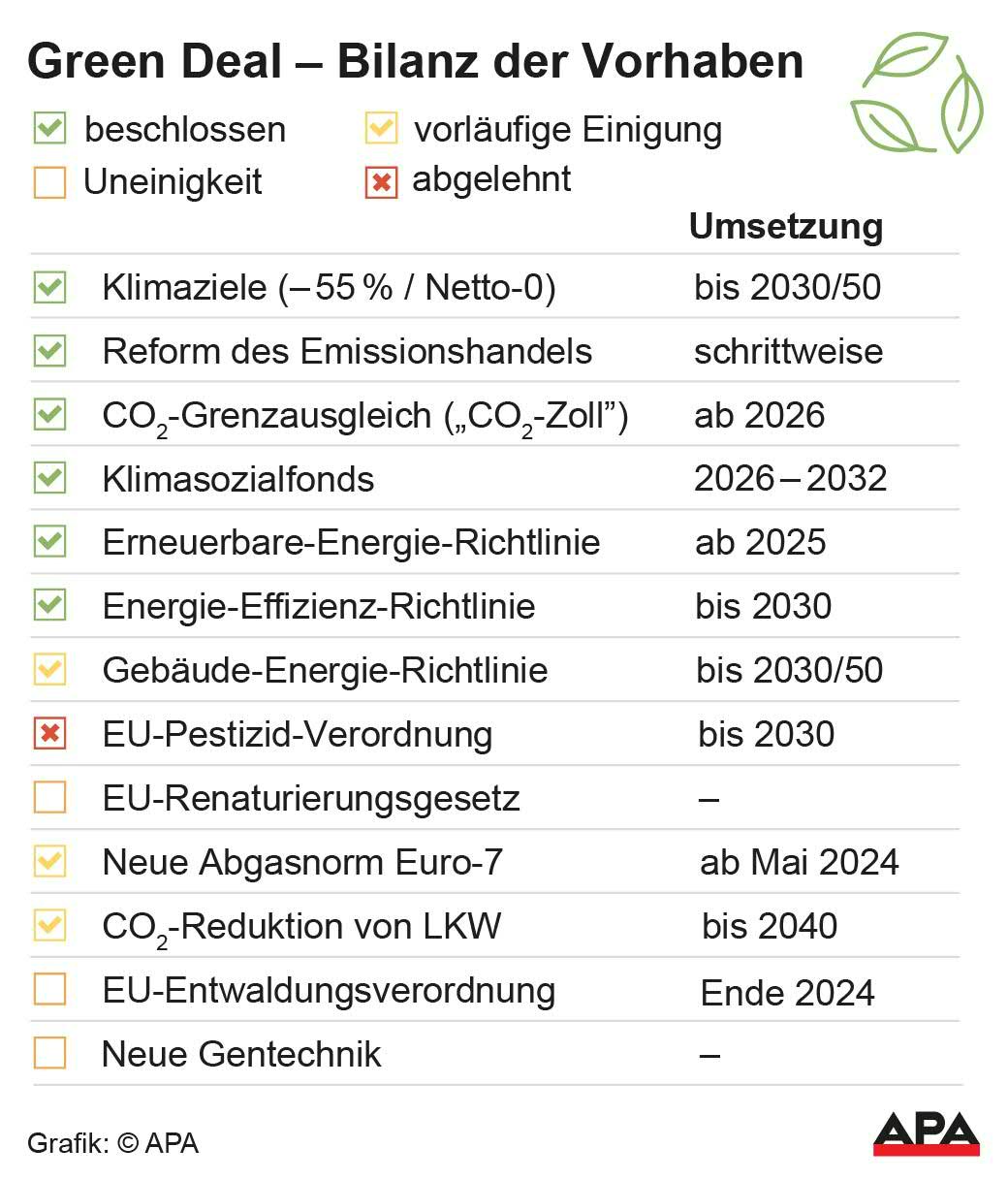

Das Gesetz sieht vor, dass künftig mehr Wälder aufgeforstet, Moore wiedervernässt und Flüsse in ihren natürlichen Zustand versetzt werden. Nach langen Verhandlungen wurde es in einer abgeschwächten Form, die viele der früheren Kritikpunkte wie eine mögliche Gefährdung der Ernährungssicherheit berücksichtigte, im EU-Parlament beschlossen.

Ende März wurde es jedoch von der belgischen Ratspräsidentschaft beim Rat der EU-Umweltminister kurzfristig von der Agenda genommen, als sich vor der finalen Absegnung des Gesetzes keine qualifizierte Mehrheit (mindestens 55 Prozent der Mitgliedsländer, die zudem mindestens 65 Prozent der Bevölkerung der Union repräsentieren, Anm.) abzeichnete.

Aus EU-Kreisen hieß es, die nötige qualifizierte Mehrheit wäre mit einer Zustimmung Österreichs allerdings wohl erreicht und könnte in dem Fall erneut zur Abstimmung gebracht werden.

(APA)