Arbeitslosigkeit zog im Februar an

Seit Frühjahr 2023 steigen die Arbeitslosenzahlen. Die neue schwarz-rot-pinke Regierung hat in den kommenden Monaten wohl wirtschaftspolitisch viel zu tun. Die schwache Geschäftsentwicklung in der Industrie und im Handel lässt die Arbeitslosigkeit weiter steigen. Ende Februar waren 429.940 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet.

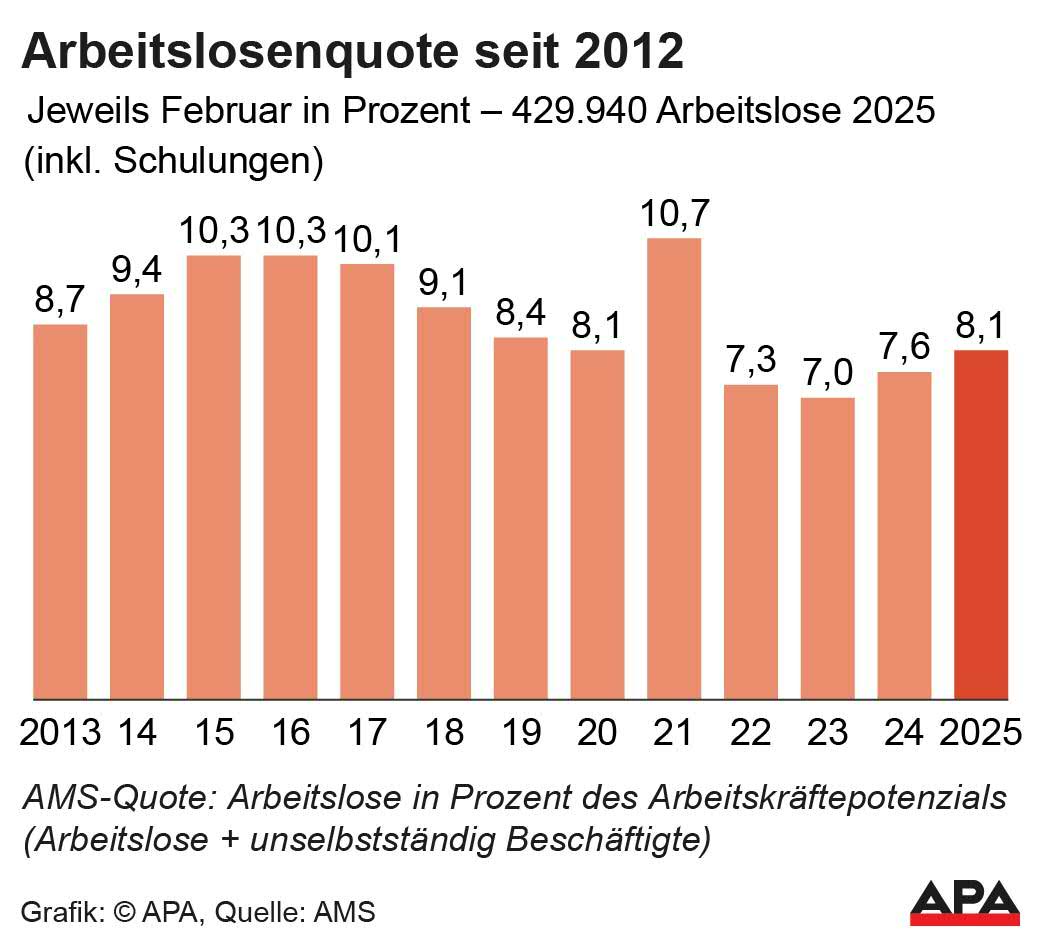

Höhere Arbeitslosenrate

Die Arbeitslosenrate erhöhte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 8,1 Prozent. "Es ist kein leichter Start für eine neue Bundesregierung", kommentierte AMS-Vorstand Johannes Kopf die aktuellen Arbeitslosenzahlen in einer Stellungnahme. Seit rund 2,5 Jahren befinde sich Österreich in einer Rezession und das zeige "auch der Arbeitsmarkt deutlich". Positiv bewertet Kopf das Regierungsprogramm der neuen türkis-rot-pinken Koalition. "Die neue Bundesregierung hat angekündigt, das AMS mit deutlich mehr Budget zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit auszustatten. Das ist ein wichtiger erster Schritt", so der AMS-Chef.

Die Dreierkoalition plant beim Arbeitsmarkt keine große Reform, hat aber zahlreiche Einzelmaßnahmen vorgesehen. Der Zuverdienst beim Arbeitslosengeld soll deutlich strenger gehandhabt werden. Bei der Bildungskarenz ist ein eingeschränktes Nachfolgemodell ab 2026 geplant. In der Vorgängerregierung war Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) bei der Reform des Arbeitslosengeldes und der Bildungskarenz am Widerstand der Grünen gescheitert.

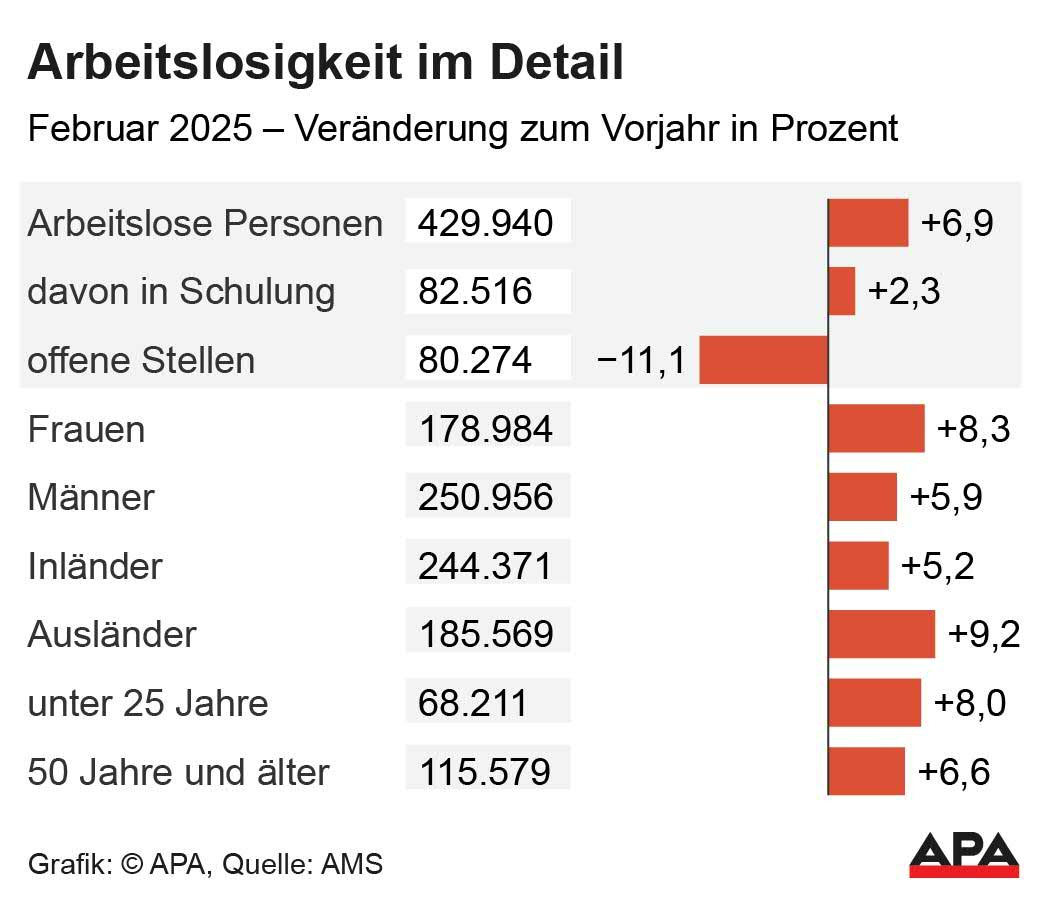

Die Rezession in Österreich belastet den Arbeitsmarkt deutlich. Die Arbeitslosenzahlen steigen seit April 2023. Eine merkbare Besserung ist noch nicht in Sicht. Die sofort verfügbaren offenen Stellen gingen Ende Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,1 Prozent auf 80.274 zurück. Der ÖVP-Wirtschaftsbund erfasst in seinem Stellenmonitor alle Jobportale und verzeichnete 148.444 offene Stellen. Die Zeitarbeitsfirma Randstad verwies auf sich ändernde Einstellungen von Arbeitskräften in Österreich. Zum ersten Mal in der 22-jährigen Geschichte der Randstad-Studie "Workmonitor" habe für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die "Jobsicherheit" (79 Prozent) eine höhere Priorität als "Gehalt" (75 Prozent).

Den größten prozentuellen Zuwachs bei arbeitslosen Menschen und Personen in AMS-Schulung gab es Ende Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat in der Warenerzeugung/Industrie (+14,9 Prozent) und im Gesundheits- und Sozialwesen (+12,2 Prozent). Etwas niedriger fiel der Anstieg im Handel (+8,3 Prozent), in der Gastronomie und Beherbergung (+5,7 Prozent) sowie im Verkehr und Lagerwesen (+5,2 Prozent) aus. Einen geringen Arbeitslosenanstieg gab es am Bau (+2,5 Prozent) und bei der Arbeitskräfteüberlassung (+0,1 Prozent).

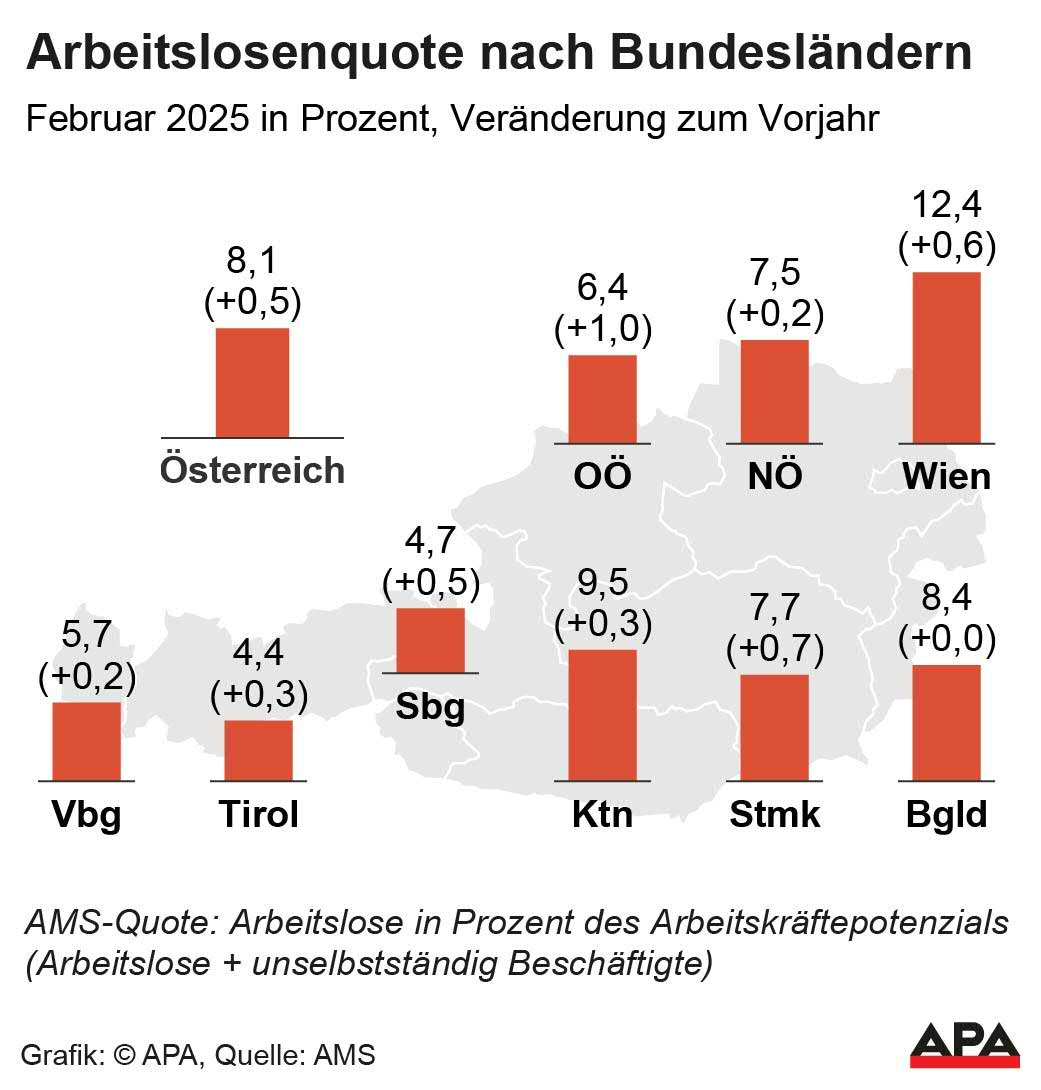

OÖ mit größtem Plus

Den höchsten Anstieg von Arbeitslosen und Schulungsteilnehmern verzeichnete Oberösterreich (+15,2 Prozent), gefolgt von Salzburg (+11,2 Prozent), Tirol (+8,8 Prozent), Steiermark (+7,7 Prozent), Vorarlberg (+6,3 Prozent) und Wien (+5,5 Prozent). Niedriger fiel das Plus in Niederösterreich (+3,6 Prozent), Kärnten (+3,5 Prozent) und dem Burgenland (+2,7 Prozent) aus. Die höchste Arbeitslosenquote wurde Ende Februar im Bundesländervergleich in Wien mit 12,4 Prozent registriert, gefolgt von Kärnten (9,5 Prozent), Burgenland (8,4 Prozent), Steiermark (7,7 Prozent) und Niederösterreich (7,5 Prozent). Eine geringe Arbeitslosenquote gab es in Oberösterreich (6,4 Prozent), Vorarlberg (5,7 Prozent), Salzburg (4,7 Prozent) und Tirol (4,4 Prozent).

Die Zahl der arbeitslosen Inländer inklusive Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer stieg um 5,2 Prozent auf rund 244.371 und die Anzahl der arbeitslosen ausländischen Personen erhöhte sich deutlich um 9,2 Prozent auf 185.569.

Am österreichischen Arbeitsmarkt sind immer mehr unselbstständige Beschäftigte aktiv, Ende Februar waren es laut erster Schätzung 3,935 Millionen. Die Gesamtzahl an tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden sinkt aber. Die Gründe für den Rückgang der durchschnittlichen Arbeitszeit pro Kopf sind laut AMS "vielfältig": Die maßgeblichen Faktoren dafür seien Strukturveränderungen in manchen Branchen, die zunehmende Erwerbsbeteiligung von Frauen mit einer Teilzeitquote von über 50 Prozent, die Reduktion der Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten und weniger geleistete Überstunden. "War Österreich im Jahr 2008 mit einer durchschnittlich tatsächlich geleisteten Arbeitszeit von 41,1 Stunden pro Woche und Vollzeitarbeitskraft noch auf Platz 3 in der EU, lag dieser Wert im Jahr 2023 mit 37,6 Stunden und unser Land damit nur mehr auf Platz 12", schreibt das AMS in einer aktuellen Spezialauswertung.

"Aktuell hilft der Trend zur reduzierten Arbeitszeit den Arbeitslosenzahlen, da die Betriebe dann mehr Menschen beschäftigen müssen", sagte der AMS-Chef. "Trotzdem ist der Umstand, dass wir in Österreich mit immer mehr Menschen in weniger Stunden insgesamt weniger leisten, alles andere als eine gute Nachricht", warnte Kopf. Zur Finanzierung der Sozialsysteme und für den Erhalt des Wohlstands sowie der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs müsse man "den Rückgang der insgesamt geleisteten Arbeitszeit jedenfalls stoppen". Auch die FPÖ sieht Handlungsbedarf bei der Arbeitszeit: Die geleisteten Arbeitsstunden hätten im Jahresvergleich um 1 Prozent zu 2023 abgenommen, "sie müssten aber steigen, wenn man aus der Rezession raus will", so die FPÖ-Wirtschaftssprecherin Barbara Kolm in einer Aussendung.

Damit mehr Arbeitnehmer wieder Vollzeit arbeiten, will die neue Regierung die gestaffelten Arbeitslosenversicherungsbeiträge "überdenken". Es sollen mehr Möglichkeiten für einen Wechsel von Teilzeit in Richtung Vollzeit geschaffen werden. Konkrete Maßnahmen dafür stehen nicht im Regierungsprogramm. Insgesamt soll das Modell der geringfügigen Beschäftigung "weiterentwickelt" werden.

AK-Präsidentin Renate Anderl verwies in einer Aussendung auf die Insolvenzen der Händler Kika/Leiner und Palmers sowie des Motorradherstellers KTM und die negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. "Dieser negative Trend muss gestoppt werden. Der Kampf gegen Jugend- und Frauenarbeitslosigkeit muss jetzt oberste Priorität haben", so Anderl. Die ÖGB-Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth fordert "jetzt rasch Offensiven für Beschäftigung", die im Regierungsprogramm der neuen türkis-rot-pinken Koalition angekündigt wurden. Der ÖVP-Wirtschaftsbund wünscht sich für den Wirtschaftsstandort "ein Comeback der Leistung": "Steuerfreie Prämien, begünstigte Überstunden und Erleichterungen für das Arbeiten im Alter, sind essenziell, um den Arbeitsmarkt zu beleben und dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken", sagte Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger.

Tausende Lehrlinge in Ausbildung

Derzeit werden laut Arbeitsministerium in den österreichischen Unternehmen 97.424 Lehrlinge ausgebildet, 28.796 davon im ersten Lehrjahr. Derzeit gibt es mehr lehrstellensuchende Personen als Lehrstellen: 7.891 junge Menschen sind beim AMS lehrstellensuchend gemeldet und die Zahl der offenen Lehrstellen beläuft sich auf 7.616.

Minus bei BIP

Die heimische Wirtschaftsleistung hat auch im vierten Quartal 2024 nachgelassen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist laut Berechnungen der Statistik Austria zum Vorquartal real um 0,4 Prozent gesunken, im Jahresabstand lag das Minus bei 0,5 Prozent. Damit zeigt sich ein eingetrübtes Bild, das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) war in seiner Schnellschätzung Ende Jänner noch von einem Rückgang um 0,2 Prozent im Jahresabstand ausgegangen.

Der Standort Österreich erlebe derzeit "die längste Schwächephase seit Beginn der entsprechenden Berechnungen 1995", erklärte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas laut Aussendung am Montag. Insgesamt ließ die heimische Wirtschaftsleistung 2024 im Jahresvergleich laut den vorläufigen Berechnungen um 1,2 Prozent nach. "Österreich steckt weiter in der Rezession, die nun bereits zwei Jahre andauert. Zu Jahresende 2024 hat die Wirtschaftsleistung nochmals nachgelassen, wenn auch nicht mehr so kräftig wie zuvor", so der Statistik-Chef.

Das Wifo ging in seiner Schnellschätzung für das vierte Quartal Ende Jänner noch von einem BIP-Rückgang von 0,2 Prozent im Jahresabstand und einer Stagnation zum Vorquartal aus. Im Gesamtjahr 2024 wäre das BIP damit "auf Basis saison- und arbeitstagsbereinigter Werte" um ein Prozent geschrumpft.

Die heimische Wirtschaft kämpft bereits seit 2023 mit einer Flaute, der Rückgang schwächte sich im Laufe des vergangenen Jahres 2024 laut Statistik Austria aber kontinuierlich ab. Im ersten Quartal 2024 lag das Minus etwa noch bei 1,9 Prozent, im zweiten Quartal waren es -1,4 Prozent und im dritten Quartal -0,9 Prozent.

Warenproduktion und Bau mit am stärksten betroffen

Die negative Entwicklung im vierten Quartal zog sich nahezu durch alle Wirtschaftsbereiche, am stärksten betroffen waren die Warenproduktion (-5,6 Prozent), der Bau (-2,5 Prozent) sowie Gastronomie und Beherbergung (-2,6 Prozent). Positive Wachstumsraten gab es hingegen im Bereich öffentliche Verwaltung, Gesundheit und Bildung (+3,5 Prozent). Mit Blick auf das Gesamtjahr zeigt sich ein ähnliches Bild, lediglich im Handel gab es im vierten Quartal erstmals wieder positive Impulse (+0,4 Prozent).

Eingetrübt hat sich die Wirtschaftsentwicklung im 4. Quartal 2024 auch aufgrund des geringeren Investitionsvolumens (-2,1 Prozent) und des Rückgangs bei den Exporten (-5,0 Prozent). Maßgeblich für die rückläufigen Investitionen waren weiterhin die gesunkenen Bauinvestitionen (-3,0 Prozent). Erholung gab es unterdessen beim Konsum, dieser legte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,5 Prozent zu (privater Konsum +0,8 Prozent, öffentlicher Konsum +3,1 Prozent). Im Gesamtjahr blieb der private Konsum unverändert, der öffentliche Konsum stieg um 1,6 Prozent.

Einen Anstieg von 8,5 Prozent verzeichnete das nominelle Arbeitnehmerentgelt im Gesamtjahr 2024. Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten änderte sich nur geringfügig (+0,1 Prozent), die Zahl der selbstständig Beschäftigten ging leicht zurück (-0,2 Prozent). Die geleisteten Arbeitsstunden nahmen im vierten Quartal um 2,6 Prozent zu, im Gesamtjahr ergab sich ein Rückgang um 1,0 Prozent.

Die Industriellenvereinigung (IV) drängt auf "rasche" Maßnahmen zur Entlastung des Arbeits- und Industriestandorts. "Erste positive Tendenzen sind bei den im Regierungsprogramm angekündigten wirtschaftspolitischen Maßnahmen erkennbar, etwa bei der bürokratischen Entlastung oder Maßnahmen in Richtung Leistungsanreiz", so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. Der ÖVP-Wirtschaftsbund wünscht sich für den Wirtschaftsstandort "ein Comeback der Leistung": "Steuerfreie Prämien, begünstigte Überstunden und Erleichterungen für das Arbeiten im Alter, sind essenziell, um den Arbeitsmarkt zu beleben und dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken", sagte Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger.

(APA/Red)