Das bringt 2020 - Die Briten gehen und Trump will bleiben

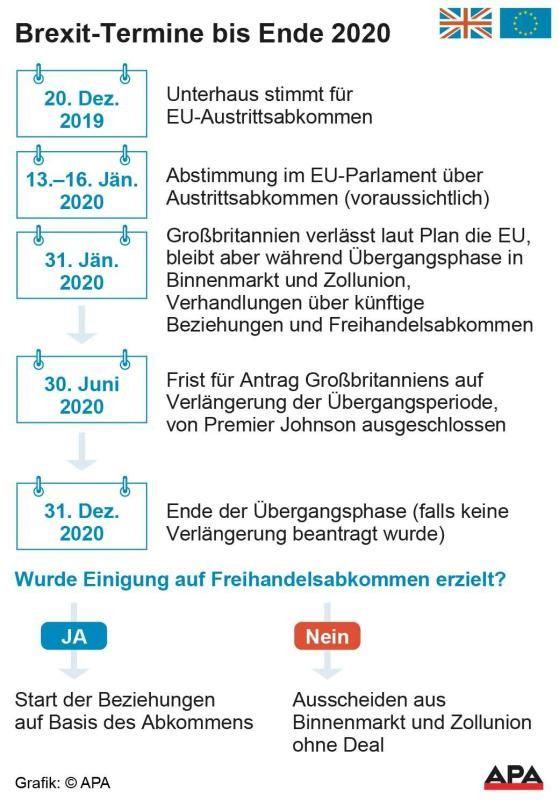

Nach dreieinhalb Jahren des Zauderns und Zankens verlassen die Briten am 31. Jänner die EU. US-Präsident Donald Trump will das Weiße Haus indes nicht freiwillig räumen. Weil ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn nur wenige Erfolgschancen hat, obliegt es am 3. November den amerikanischen Wählern, die Ära Trump zu beenden.

US-Präsidentenwahlen gelten immer auch als globale Weichenstellungen. Selten ist dies so deutlich geworden als nach dem überraschenden Wahlsieg Trumps im Jahr 2016. Er zog die USA aus dem Pariser Klimaabkommen zurück, kündigte den Iran-Atomdeal auf und brach eine Reihe von Handelsstreitigkeiten, allen voran mit China und der Europäischen Union, vom Zaun. In der Nahost-Politik wischte er das Völkerrecht beiseite, etwa durch das Gutheißen der Annexion der syrischen Golan-Höhen durch Israel. Trumps Kuschelkurs mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un blieb indes ohne greifbares Ergebnis.

Chancen für Trump intakt

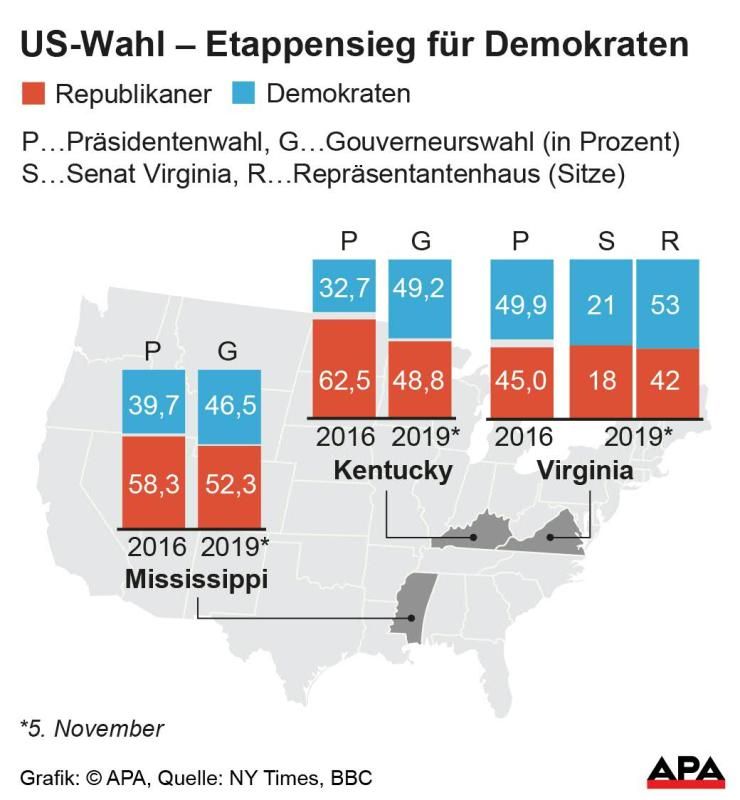

Experten sehen die Chancen Trumps auf eine zweite Amtszeit intakt, weil die US-Wirtschaft brummt und er trotz seiner landesweit schmalen Wählerbasis mit Ach und Krach die wahlentscheidenden Staaten im "Rostgürtel" der USA gewinnen könnte.

In die Hände spielt dem Amtsinhaber auch, dass sich bei den oppositionellen Demokraten die radikalen Kräfte durchzusetzen scheinen. Bei den Vorwahlen, die am 3. Februar im Mittelwest-Staat Iowa beginnen, hat Umfragen zufolge die linke Senatorin Elizabeth Warren die besten Chancen, während Ex-Vizepräsident Joe Biden immer mehr vom Strudel der Ukraine-Affäre mitgerissen wird und schon bald aus dem Rennen sein könnte. Das sich abzeichnende Amtsenthebungsverfahren im Senat könnte Trump eine willkommene Wahlkampfbühne bieten.

Freilich sind Überraschungen in dem langen Wahlkampf nicht ausgeschlossen. Sollte das Amtsenthebungsverfahren eine Eigendynamik entwickeln, könnten republikanische Senatoren die Seite wechseln, um nicht von Trump in den Abgrund gezogen zu werden. Schließlich werden auch 35 der 100 Senatoren im November gewählt, der Großteil davon Republikaner. Wird der Präsident tatsächlich abgesetzt, müsste die Regierungspartei wohl mit Trumps verfassungsmäßigen Nachfolger, Vizepräsident Mike Pence, antreten. Und auch auf demokratischer Seite sind tektonische Verschiebungen nicht ausgeschlossen. Dem Quereinsteiger Michael Bloomberg werden trotz großer Finanzkraft wenig Chancen gegeben. Insider blicken eher auf Pete Buttigieg, der sich vom belächelten Kleinstadt-Bürgermeister immer mehr zum ernstzunehmenden Bewerber herauskristallisiert.

G7-Treffen in den USA

Im Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur dürfte schon am 3. März eine Vorentscheidung fallen. Am "Super Tuesday" wählen nämlich zwölf Bundesstaaten, darunter der bevölkerungsreichste Kalifornien. Die letzten Vorwahlen finden Anfang Juni statt, Mitte Juli steigt in Milwaukee der Nominierungsparteitag der Demokraten. Ende August wollen die Republikaner Trump auf den Schild heben, womit das Duell um das Weiße Haus eröffnet ist.

Trump darf sich im Wahljahr auch noch als Gipfelgastgeber betätigen. So kommen die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Wirtschaftsnationen (G-7) Mitte Juni in den USA zu ihrem Jahrestreffen zusammen. Der G-20-Gipfel findet im November in Saudi-Arabien statt. Fixpunkte im internationalen Kalender sind auch das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos, das am 21. Jänner startet, sowie die Generaldebatte der UNO-Vollversammlung Ende September in New York. Einen großen internationalen Gipfel richtet kommendes Jahr auch Wien aus: Mitte August werden die Parlamentspräsidenten aus 178 Staaten und rund 1.200 Delegierte zu einer dreitägigen Konferenz der Interparlamentarischen Union (IPU) in der österreichischen Hauptstadt erwartet.

Anzeichen auf politische Normalität in Europa

In Europa stehen indes die Chancen gut, dass nach den Jahren des Brexit-Chaos wieder leidlich politische Normalität einkehrt.

Mit Spannung wird erwartet, welche Akzente Österreich auf EU-Ebene und darüber hinaus setzen wird. Kommt die türkis-grüne Regierung zustande, dürfte wohl ein stärker proeuropäischer Kurs eingeschlagen werden, insbesondere in der Migrationspolitik. Internationale Aufmerksamkeit wäre einem grünen Außenminister oder einer grünen Außenministerin wohl gewiss.

An den Machtverhältnissen in Europa dürfte sich wohl wenig ändern. In den großen EU-Staaten muss sich keine Regierung einer Wahl stellen, sieht man von den Präsidentenwahlen in Polen (Mai) ab. Dort dürfte der rechtskonservative Amtsinhaber Andrzej Duda ungefährdet eine zweite Amtszeit erreichen.

Letztes volles Kanzler-Jahr für Merkel

In Deutschland geht Angela Merkel in ihr letztes volles Jahr als Kanzlerin, muss doch spätestens im September 2021 der Bundestag neu gewählt werden. Dass sie ihr Amt schon im Vorfeld der Wahl abgibt, gilt als unwahrscheinlich. Schließlich dürften alle anderen Parteien daran interessiert sein, dass Merkels Union mit einem Spitzenkandidaten oder einer Spitzenkandidatin ohne Kanzlerbonus in die Wahl geht. Für Stabilität in Berlin spricht, dass Deutschland im zweiten Halbjahr den EU-Ratsvorsitz innehat. Somit stehen die Chancen gut, dass Merkel am 22. November den 15. Jahrestag ihres Amtsantritts im Berliner Kanzleramt feiern wird können.

Diese Länder wählen neue Parlamente

Neue Parlamente werden in der Slowakei, Kroatien, Litauen und Rumänien gewählt. In der Slowakei dürfte im März die Ära der linkspopulistischen Smer (Richtung), die wegen des Mordes am Journalisten Jan Kuciak Anfang 2018 massiv in Misskredit gekommen war, nach acht Jahren enden. Umfragen sagen sowohl der pro-europäischen Opposition als auch der rechtsextremen LSNS (Volkspartei - Unsere Slowakei) Zugewinne voraus. In Kroatien muss der konservative Ministerpräsident Andrej Plenkovic, der im ersten Halbjahr den EU-Ratsvorsitz führt, seinen Posten im Oktober verteidigen. Im selben Monat wählt auch Litauen, das mit Saulius Skvernelis seit drei Jahren einen grünen Regierungschef hat. In Rumänien greifen die seit heuer regierenden Rechtsparteien Ende des Jahres nach der Parlamentsmehrheit.

EU-Erweiterung

Drei der sechs EU-Beitrittskandidaten auf dem Westbalkan wählen kommendes Jahr ebenfalls. Bei den Parlamentswahlen in Serbien (April) dürfte sich an den Machtverhältnissen kaum etwas ändern, unter anderem deswegen, weil die Opposition den Urnengang aus Protest gegen die autoritäre Amtsführung von Präsident Aleksandar Vucic boykottieren will. Auch in Montenegro (Oktober) wäre alles andere als ein Sieg der Demokratischen Partei der Sozialisten (DPS) von Milo Djukanovic eine Überraschung. Djukanovic kontrolliert die Politik des Balkanlandes seit 1991, wobei er immer wieder zwischen den Ämtern des Premiers und Präsidenten wechselte. In Nordmazedonien (April) hofft die konservative Opposition auf ein Comeback, nachdem das Land aufgrund eines französischen Vetos neuerlich den Start von Beitrittsgesprächen verpasst hat.

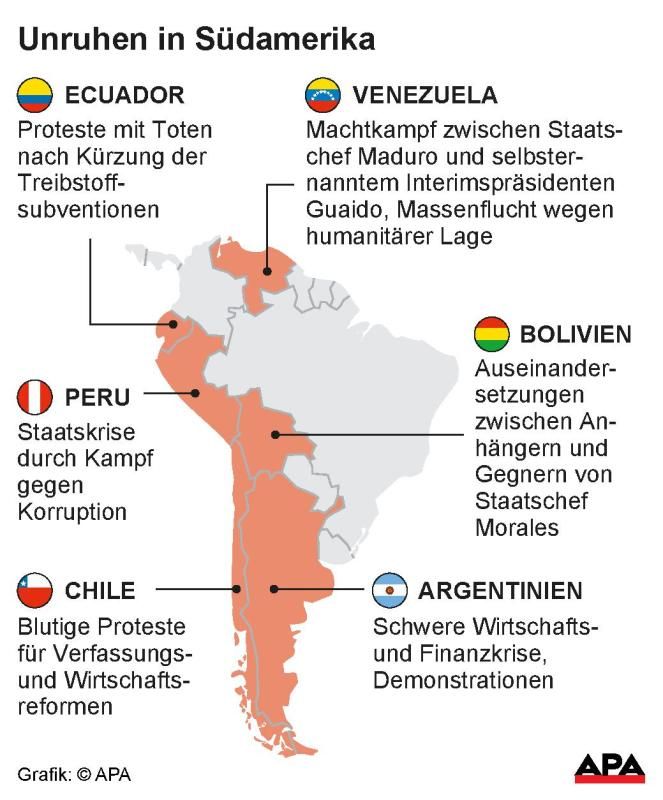

Protestbewegungen gehen weiter

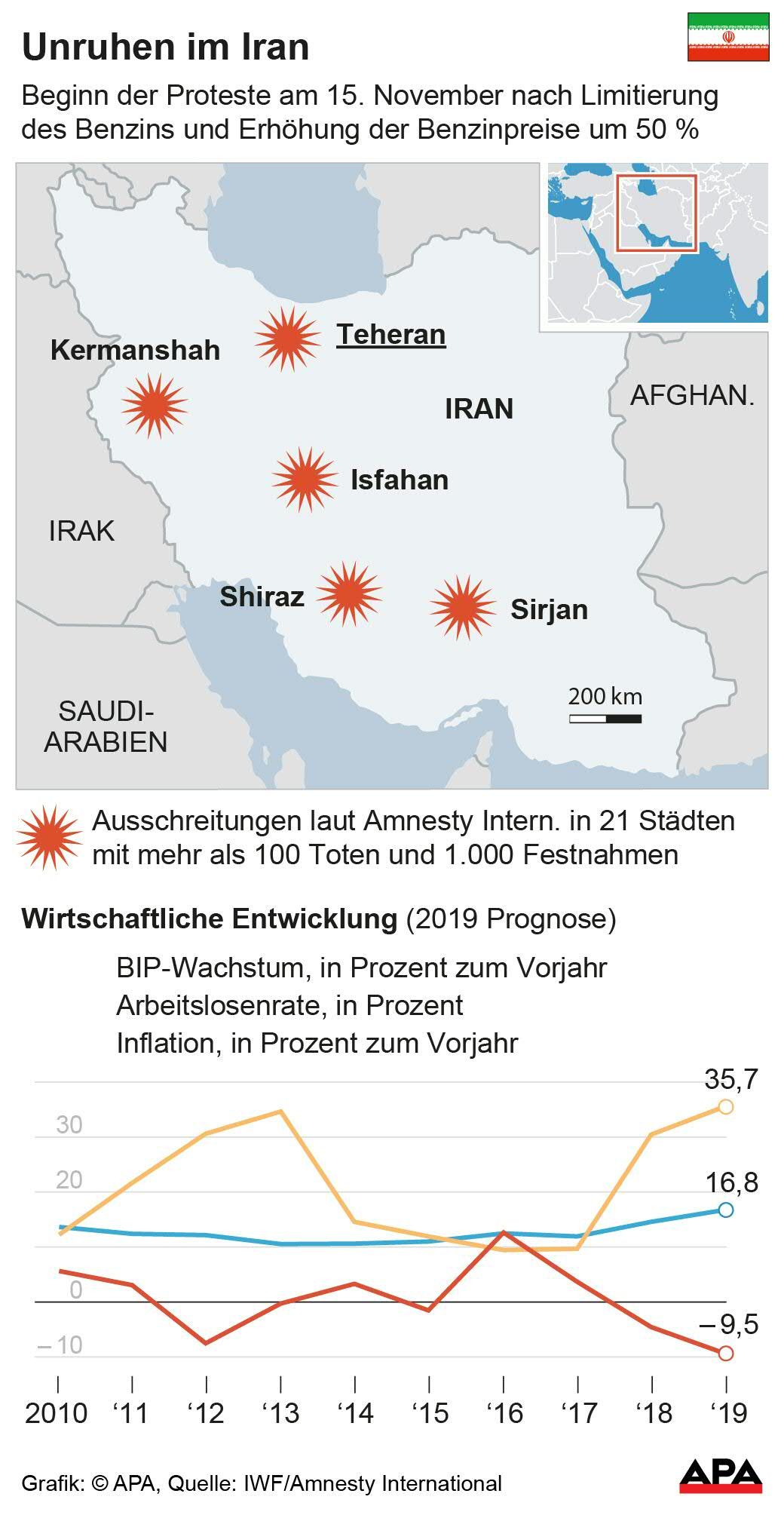

Kein Ende absehbar ist bei den Protestbewegungen, die sich in der zweiten Jahreshälfte 2019 rund um den Erdball ausgebreitet hatten. Das Potenzial zu einem Weltkonflikt haben die Proteste im Iran, die vom Mullah-Regime mit harter Hand unterdrückt werden. Mit Spannung wird die Parlamentswahl im Februar erwartet, die das Regime weiter unter Druck bringen könnten. Auslöser der Proteste waren Spritpreiserhöhungen, deren Ursache wiederum die Sanktionspolitik der USA ist. Washington hofft darauf, dass seine Politik des "maximalen Drucks" auf Teheran zu einem Regime- oder zumindest Kurswechsel führen wird. In den vergangenen Jahren hat sich der Iran im Nahen Osten als wichtigster Gegenspieler der USA positioniert und mischt im Syrien-Krieg, im Libanon, dem Jemen sowie über die radikal-islamische Hamas auch in den Palästinensergebieten mit.

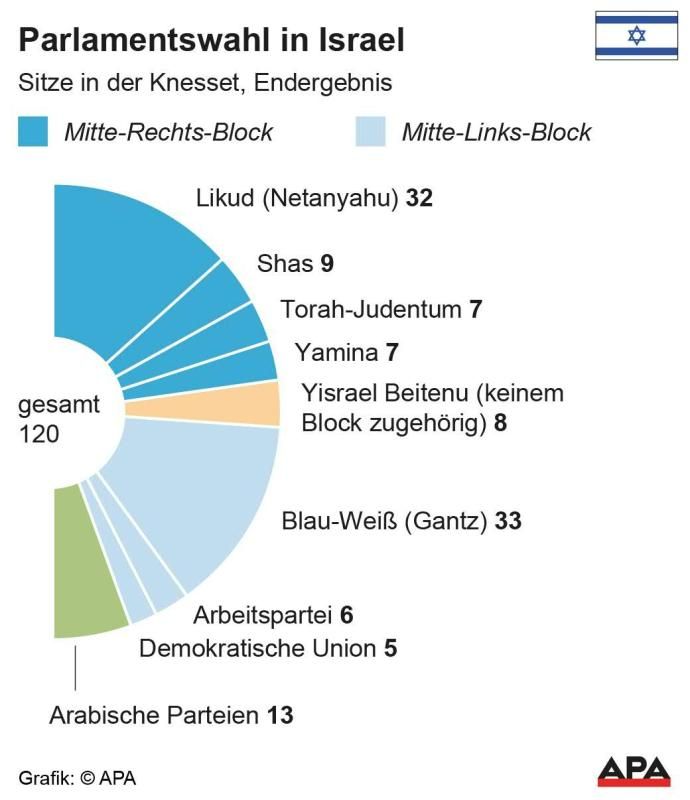

Der größte regionale Rivale des Iran sucht indes weiter nach einem Ausweg aus der innenpolitischen Dauerkrise. Bereits zum dritten Mal innerhalb eines Jahres wählt Israel Anfang März ein neues Parlament, nachdem zuvor zwei Urnengänge ein Patt zwischen dem linken und rechten Lager gebracht hatten.

Um die Macht ringen der Likud des amtierenden konservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und das zentristische Bündnis Blau-Weiß des Ex-Generals Benny Gantz.

Peru will Weg aus Staatskrise finden

In südamerikanischen Peru sollen im Jänner vorgezogene Parlamentswahlen einen Weg aus der Staatskrise weisen, doch könnte sich der Konflikt zwischen Präsident Martin Vizcarra und der von Keiko Fujimori angeführten "Fuerza Popular" (Volkskraft) noch weiter aufheizen. Wahlen werden wohl auch in Bolivien stattfinden, wo ein Showdown zwischen den Gegnern und Unterstützern des ins Exil getriebenen Präsidenten Evo Morales erwartet wird. Ein entscheidendes Jahr kommt auch auf Venezuela zu, wo im Dezember das von der Opposition beherrschte Parlament neu gewählt wird. Dessen Vorsitzender Juan Guaido hat sich heuer zum neuen Präsidenten des Landes ausgerufen, doch kontrolliert der sozialistische Staatschef Nicolas Maduro weiter die Machtmittel.

Konflikt in Hongkong

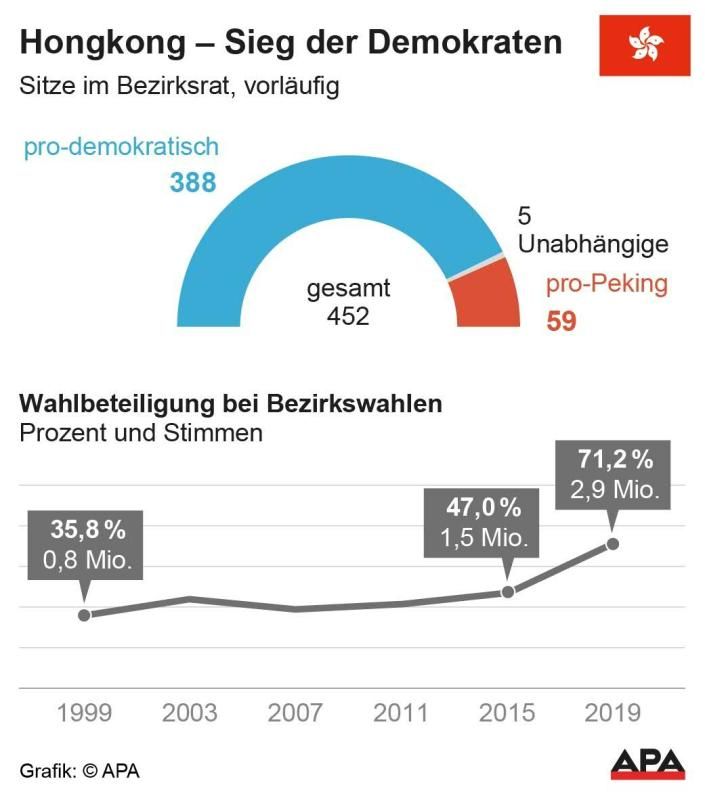

Richtig heiß werden könnte es im September in Hongkong, wenn Wahlen zum Legislativrat stattfinden. Die Demokratiebewegung hofft nach ihrem Erdrutschsieg bei den jüngsten Kommunalwahlen nun auch darauf, die Pro-Peking-Mehrheit im Parlament der Sonderverwaltungszone brechen zu können.

Dies wäre ein entscheidender Schritt, um auch die von Peking bisher erfolgreich verhinderte Direktwahl des Hongkonger Regierungschefs durchzusetzen. Ob sich Peking freilich einen Vertreter der Demokratiebewegung als neuen Verwaltungschef aufzwingen lassen wird, darf bezweifelt werden. Schon bei der Kommunalwahl war der Anführer der Demokratieproteste, Joshua Wong, nicht als Kandidat zugelassen worden.

Jahr der großen Jahrestage

2020 ist auch ein Jahr großer Jahrestage. Im Jänner wird international des 75. Jahrestages der Befreiung des NS-Vernichtungslager Auschwitz gedacht. Zu einer Gedenkfeier in Yad Vashem in Jerusalem werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs, darunter die Präsidenten Frankreichs (Emmanuel Macron) und Russlands (Wladimir Putin) erwartet. Im Mai folgen dann mehrere Feiern zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs. Ein Vierteljahrhundert her werden sein das Massaker von Srebrenica (Juli), die Rückeroberung der serbischen Krajina durch Kroatien (August) und die Beendigung des Bosnien-Krieges durch den Vertrag von Dayton (November).

Österreich feiert schon am 1. Jänner 25 Jahre EU-Mitgliedschaft, einen Monat später jährt sich dann die Verhängung der diplomatischen Maßnahmen der EU-14 gegen die schwarz-blaue Regierung unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) zum 20. Mal. Wenig Enthusiasmus wird es wohl zum 100. Jahrestag des Vertrags von St. Germain (September) geben, der die Republik Österreich nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg als kümmerlichen Rest der Habsburger-Monarchie auf die Weltbühne treten ließ. Das 100-Jahr-Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung am 10. Oktober, bei dem sich die mehrheitlich slowenischsprachigen Landesteile für einen Verbleib bei Österreich ausgesprochen haben, wollen Österreich und Slowenien erstmals gemeinsam im Geiste guter europäischer Nachbarschaft begehen.

(APA)